theme 2 「個別最適な学び」と「協働的な学び」を生かす評価

授業づくりと評価

2023.05.18

theme 2 「個別最適な学び」と「協働的な学び」を生かす評価

京都大学大学院准教授

石井英真

資質・能力の育成につながる学習評価のあり方

この小論では、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的充実を学習評価にどう生かすかについて述べたい。その際、「主体的・対話的で深い学びをどう評価するか」や「個別最適な学びをどう評価するか」といった問いの立て方は不適切であることをまずは指摘しておきたい。評価すべきは「○○な学び」自体ではなく、それを通して最終的に子どもたちにつかませたい内容の習得状況や育成したい資質・能力の実現状況、すなわち目標である。

新学習指導要領で目指されている学力像を捉え、評価方法へと具体化していく上では、学力の三層構造を念頭において考えてみるとよい。個別の知識・技能の習得状況を問う「知っている・できる」レベル(例:三権分立の三権を答えられる)であれば、穴埋め問題や選択式の問題など、客観テストで評価できる。しかし、概念の意味理解を問う「わかる」レベル(例:三権分立が確立していない場合、どのような問題が生じるのかを説明できる)については、知識同士のつながりとイメージが大事で、ある概念について例を挙げて説明することを求めたり、頭の中の構造やイメージを絵やマインドマップに表現させてみたり、適用問題を解かせたりするような機会がないと判断できない。さらに、実生活・実社会の文脈における知識・技能の総合的な活用力を問う「使える」レベル(例:三権分立という観点から見たときに、自国や他国の状況を解釈し問題点などを指摘できる)は、実際にやらせてみないと評価できない。そうして実際に思考を伴う実践をやらせてみてそれができる力(実力)を評価するのが、パフォーマンス評価である。

ドリブルやシュートの練習(ドリル)がうまいからといってバスケットの試合(ゲーム)で上手にプレイできるとは限らない。ゲームで活躍できるかどうかは、試合の流れ(本物の状況)の中でチャンスをものにできるかどうかにかかっており、そうした感覚や能力は実際にゲームする中で可視化され、育てられていく。ところが、従来の学校では、子どもたちはドリルばかりして、ゲーム(学校外や将来の生活で遭遇する本物の、あるいは本物のエッセンスを保持した活動)を知らずに学校を去ることになっていないだろうか。このゲームに当たるものを学校で保障し、生きて働く学力を形成していこうというのが「真正(ホンモノ)の学び(authentic learning)」の考え方である。資質・能力ベースをうたう新学習指導要領が目指すのは、「真正の学び」を通じて「使える」レベルの知識とスキルと情意を一体的に育成することであって、そこに個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実がどう寄与するかが問われねばならない。

「個別最適な学び」をどう捉えるか

次に、個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実させるとはどういうことかについて整理してみたい。特に「個別最適な学び」が注目を集めているが、その言葉の意味は自明ではない。「個別」という言葉は、一人一人の個別のニーズに応じる志向性を表現し、「最適」という言葉は、本人が望んでいるものと効率的に出会えるようにする志向性を表現している。そうした「個別最適」は、生活のあらゆる場面で際限なく蓄積されたデータを統計的に処理することで可能になるレコメンド機能やマッチング機能によって具体化しうるものである。ネット通販のように、自動的に学習を導いてくれると考え、AIドリルが注目されることには一定の合理性がある。

これに対して、「個別最適な学び」という言葉には、AIドリルに矮小化されない広がりが期待されている。もともと「個別最適化された学び」と言われていたものが、「個別最適な学び」と言い換えられたのは、AIの活用によって、受け身の学びに陥るのではなく、子どもたち自身が主体的に学びたいものを学び続けていくという意味を持たせるためである。そして、「指導の個別化」と「学習の個性化」という言葉でその内実は整理されている。

「個別」という言葉が示す一人一人に応じた教育について、できる・できない、早い・遅いという一元的で垂直的な量的差異に着目する「個別化(individualization)」と、それぞれの子どもの興味・関心や持ち味を尊重するという多元的で水平的な質的差異に注目する「個性化(personalization)」では、実践の方向性は異なる。前者の発想で目標までも無限定に個別化することについては、学びの孤立化や機械化が危惧される。他方、後者の発想に立つと、一人一人の個性はむしろ共通の大きなゴールや題材をともに眼差しながら、他者とともに対話して学び合うことで確認・発見・承認され、磨かれ豊かになっていくものである。

「最適」という言葉については、「快適な学び」という方向性でのみ捉えられていないか注意が必要である。特に、ICT活用やデジタル化は、便利さやスマートさを実現する方向で実装されやすい。教師や他の大人が手をかけなくても自分で、自分たちだけで学びを進めているように見えて、大人たちが設定した一定の枠内で、あるいは、自分の世界観の枠内に閉じた形での主体性になっているかもしれない。それは、大人にとって都合の良い従順な主体性であり、学び手自身にとっても、自分の嗜好や信念に閉じていく自己強化であり、既存の選択肢から選ぶ、あるいは選ばされる学びとなっているかもしれない。

AIドリルにより「個別最適化」されることで、受け身の学びに陥るのではなく、子どもたち自身が主体的に学びたいものを学び続けていく「子ども主語」の学びにつなげていきたい。そのような志向性が「個別最適な学び」という言葉には含まれている。また、個々人にとって「最適」というのも、指導の手立てや学び方といった方法レベルに止まるか、そもそもの目標レベルで考えるかは論点となる。自由進度学習などで、目標までも無限定に自由に個別化すると、格差の拡大や分断につながる危惧もある。

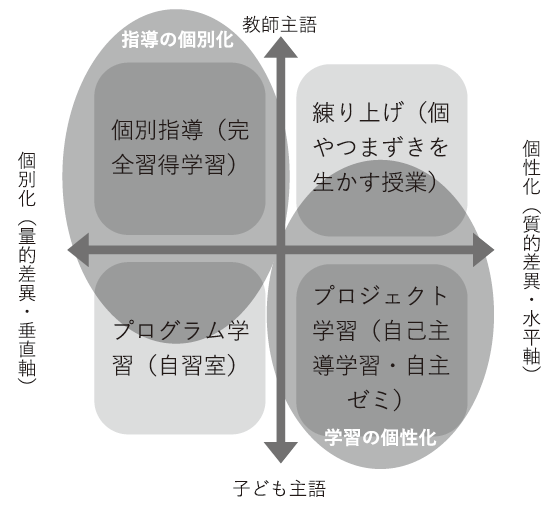

こうして、「個別最適」という考え方については、AIドリルという狭いイメージを超えていくこと、また、機械的なドリル学習や学びにおける格差・分断の拡大に陥るのを防ぐことが課題となる。図のように、「個別化」と「個性化」の軸、および「教師主語」と「子ども主語」の軸で「個別最適な学び」のパターンを類型化してみると、「指導の個別化」と「学習の個性化」の位置付けが明確になる。

図 「個別最適な学び」の類型(筆者作成)

「個別化」については、子どもたち任せで自由に自習室的に学び進めていくようなプログラム学習に止まらせず、学校や教師が責任をもって一定水準の目標達成を保障する、完全習得学習(共通目標の達成に向けた方法の個別化)として遂行する(「指導の個別化」)。また、「個別最適な学び」は、教育の「個別化」に止まらせず、教育の「個性化」としても展開していく必要がある。その際、クラス全体での協働的な学びにおいて、それぞれの持ち味や個性的な考え方を教師が取り上げ、つなげ、ゆさぶったりして練り上げていくような学び(一人一人を生かした創造的な一斉授業)は、これまでも少なからず展開されてきた。しかし、より一人一人のやりたいことや追究したい問いや自律性を重視する「子ども主語」のプロジェクト型の学びを促すべく、「学習の個性化」が提起されているとみることができる。

「多層的な教室」による「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的充実

「個別最適な学び」は、「協働的な学び」と一体的に捉えられるべきとされる。まず、その子なりの持ち味等の質的差異を尊重し育む「学習の個性化」は、異質な他者との対話・協働を通してこそ実現される。また、習熟度等の量的差異に応じる「指導の個別化」についても、一対一の手厚い個人指導を理想化することは危うい。少人数学級でクラスの子どもの数も少し減るからといって、教師の目を常に行き届かせる、教師が救うという発想で考えるのではなく、教室空間にできた余裕を生かして、個人、ペア、グループなどの様々な形態を許容しつつ、フレキシブルな時間と空間において子どもたち同士の学び合いを組織することが重要である。仮に個々に別々のことをしていても同じ空間でともに過ごし学ぶことの意味にも目を向ける必要がある。

個別最適な学びと協働的な学びとの一体的充実を考える上で、オンライン学習をはじめとするICT環境の整備を、非常時の備えや一つの手法としてではなく、本質的には、サイバー空間上のもう一つの教室(学習空間)の増設問題として捉える視点が重要である(「多層的な教室」)。教室での対面でのコミュニケーション(一つ目の教室)が難しくなっても、Zoom等を使えば顔も見ながら同時双方向でやり取りできる(二つ目の教室)。さらに、それが落ちてしまったとしても、学校ホームページやGoogle Classroomなどのオンライン上のプラットフォーム(三つ目の教室)があれば、課題のやり取りを通して、文通的、通信添削的なやり取りで学びを支援できるし、共同編集機能を使えば、顔は見えないけれど、リアルタイムで他の子どもたちとつながりながら一緒に学んでいる感覚を一定程度持つこともできる。

こうして多層的な教室空間が生まれることで、単元や授業が終わっても、さらに追究を続けたい子どもたちでグループを立ち上げて学び続けていくことができる。そして、たとえば、学校としての共通テーマによる授業研究で教師同士が協働的に学び合うのとは別に、教師一人一人が各人の個人テーマを継続的に追究するように、みんなで学ぶ授業の場(協働的対面授業空間)とは別に、子ども各人がクラウド上で追究を進めていくような複線型の学び(複線的デジタル学習空間)が並行して展開し、両者を往還させるような学びのデザインも考えられる。たとえば、国語の授業で、作品のポイントとなる場面を対面でみんなで読み深めていくのと並行して、クラウド上の学習空間で、自分なりに引っかかった部分を調べたり、浮かんだ問いを追究したりする活動を、各自で自習的に、時にクラスメートと共有したりしながら進め、学習履歴を蓄積していき、時折それを対面の授業空間で交流したり、課題を共有してみんなで追究したりするといった具合で

ある。

そういったフレキシブルな学びの展開は、たとえば、部活動で試合というゴールに向けてみんなで練習したり少人数で学び合ったり各自自主トレしたりするように、また、美術などの作品制作に、時に学び合いながら、自分のペースで各自取り組んだりといった具合に、単元単位で大きな問いや課題に取り組むことで生み出しやすくなる。試合、コンペ、発表会など、現実世界の真正の活動には、その分野の実力を試すテスト以外の「学びの舞台」(「見せ場(exhibition)」)が準備されており、そうした「学びの舞台」に相当するものを設定して実力を試すのがパフォーマンス評価である。それを軸に学力の三層構造を意識して単元を設計し、課題遂行の必要に応じて学習者自らが自主トレ的に個別的な知識・技能の習得するのを支援する「指導の個別化」を位置づけながら、クラス全体やグループで各人の考えを交流し深めたり協力して問題を解決したりする「協働的な学び」を遂行しつつ、課題遂行の先に新たに自ら追究したい問いや課題が各人に生まれること(授業や学校を学び超えていく主体性)を支援したりするわけである(「学習の個性化」)。

学力の三層構造をふまえれば、AIドリル等を生かした「指導の個別化」は、「知っている・できる」レベルの知識・技能の確実な保障に寄与する。また、つまずきを生かしたりしながら展開する練り上げのある授業は「わかる」レベルの学力を主に保障するものであるが、学習者主体のプロジェクトでeポートフォリオ等に学びの履歴を蓄積していく「学習の個性化」は、「使える」レベルの思考や態度の育成と評価に寄与するものと捉えることができる。「真正の学び」に内在している「個別最適な学び」のプロセスを意識化し、学力の三層それぞれの効果的な実現につなげていく視点が求められる。

[参考文献]

・石井英真『中学校・高等学校授業が変わる学習評価深化論』図書文化社、2022年。

Profile

石井英真 いしい・てるまさ

京都大学大学院教育学研究科博士後期課程修了。日本学術振興会特別研究員(PD)、京都大学大学院教育学研究科助教、神戸松蔭女子学院大学専任講師を経て、2012年4月より現職。博士(教育学)。専門は教育方法学(学力論)。学校で育成すべき資質・能力の中身とその形成の方法論について理論的・実践的に研究している。主な著書として、『未来の学校ポスト・コロナの公教育のリデザイン』(日本標準)、『授業づくりの深め方』(ミネルヴァ書房)など。