令和の時代のカリキュラムデザイン[第5回]子どもたちの有能さを信じたカリキュラムデザインに向けて 授業の4つのスタイルで子どもたちを育む

授業づくりと評価

2022.03.28

令和の時代のカリキュラムデザイン

[第5回]子どもたちの有能さを信じたカリキュラムデザインに向けて 授業の4つのスタイルで子どもたちを育む

山形県天童市立天童中部小学校長

大谷敦司

(『新教育ライブラリ Premier II』Vol.5 2022年1月)

子どもにとって価値あるカリキュラムとは

カリキュラムデザインを考える際、最も重視すべきことは、どんな子どもたちを育むのか、ということである。本校では、子どもたちの主体的な学びを大切にしながら「、持続可能な社会」の創り手を育もうとしている。

そのためには、子どもたちが常に教員の指示の下で学ぶのではなく、自らが進んで課題を追究する場・環境を設定することが必要になる。授業実践としては、子ども自らが学ぶ内容を選択し自らの学ぶ意欲と調整力をもとに、学ぶ時間やペースを計画していく自由さを保障していく。

このような取組をカリキュラムとしてデザインしていくことが、子どもにとって価値あることと考えている。

子どもたちの主体的な学びを念頭に置き、教職員には「子どもたちは、もともと有能な学び手であり、仲間と共に進んで学びに取り組む」と信じ切ることを繰り返し説いている。それが図1に示した「共通理解」事項である。

図1

ことあるたびに教職員に図1を示し、さらに二つの合言葉を設定して、子どもたちの主体的な学びを支援している。

その一つは「将来的に、私たち教職員がいないところで学び合う子どもたちを支援する」である。とかく教員は、多忙な日常の業務に追われたりトラブルに巻き込まれたりした時、子どもたちへの信頼が薄れ、自分自身の指導の在り方や振る舞いに目を向けなくなる傾向がある。そこで、合言葉をもとにし、一つの授業場面にしても発問や指示が子どもの主体的な学びを支援することに合致しているかを検討し合っている。

毎年10月に始まる教育課程編成会議では、子どもたちの有能さをとことん信じ、子どもの主体性を視点にした話し合いを通して、カリキュラムをデザインしている。

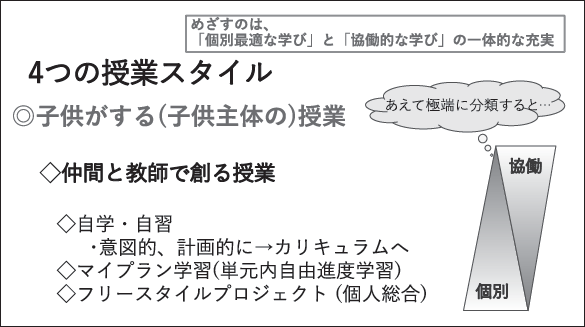

「4つの授業のスタイル」

本校が育成を目指す子どもの姿を具現化するカリキュラムデザインの基本的な考え方は、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に捉え、その充実を図ることである。学びは最終的に個の充実にある。しかし、そのためには学ぶ仲間との対話や議論を通した自己吟味が不可欠であり「個別—協働」という視点でのカリキュラムのデザインが重要になる。

このような考え方から、本校では図2に示すように大きく「4つの授業スタイル」を取り入れている。

図2

ここからは、これら「4つの授業スタイル」について簡潔に説明をしていく。

(1)FSP(フリースタイルプロジェクト)

いわゆる「個人総合」である。1回につき2単位時間(90分)で、1サイクルは10回の活動となる。4年生以上が年2回のサイクルを実施している。最初の1回は計画立案で、最後の1回は3年生も加わり発表会を行う。

この学習活動は、本校の教育活動でも最も個人の自由度が高い。取り組む内容・計画・学ぶペースのすべてを自分で決め、基本的に個人で活動を積み重ねていく。途中には、夏休み等の長期休業が含まれるため、実際の活動時間は一人一人大きく異なる。

また、FSPの全体としての計画や運営は、教員側のプロジェクトチームと子ども側のプロジェクトチームの合同会議によって行われている。

今年度の第2サイクル開始に先駆けての会議では、「これまでは、自分の学級の子どもたちがどんな活動をしているのかを把握しきれなかった。毎回、活動の様子を写真や動画でよいので各担任へ送ってほしい」という要望が教員側から出された。子ども側からも「それでは先生方も困るし、私たちも自分が取り組んでいることを分かってほしい」と賛成意見が出され、今回のサイクルから採用されることになった。

FSPを実施可能にしている要因にICTの積極的な活用がある。従来、こうした活動では個々のニーズに合わせ外部人材を依頼することが多かった。分野が多岐にわたるため交渉は困難で、教員側の負担が大きかった。しかし、ICTを活用することで必要な情報等にアクセスして学ぶことが可能になった。その上で、直接指導してほしいと子どもが強く感じた場合は、自ら交渉し実現するという流れができた。

FSPのように一人一人全く別の学習活動を取り入れると、ともすると「孤立」するのではないかという懸念がある。しかし、実際の活動では、子どもたちは必要な時はお互いに話し合ったり協力し合ったり認め合ったりし、自然な関わりが生まれている。子どもたちは、仲間と同じ空間にいるからこそ、安心して自分の学びに没頭することができる。個別の学びが充実するからこそ、協働的な学びを求め、そのことによってさらに個別の学びが充実するという好循環が生まれている。

(2)MP(マイプラン)学習

いわゆる「単元内自由進度学習」である。基本的に、全学年が学期に1回で年3回程度、複数の教科で単元を創り取り組んでいる。ただし、1年生のみ2学期から取り組み、その2学期は全校で実施期間をおよそ揃えているため、校内がMP学習の雰囲気に包まれ学習環境が充実する。

単元の展開は、教師がガイダンスを行った後、子どもたちが学ぶ時間・ペース等を計画し、個人追究を経て発展学習・まとめまで学びを進める。教員が全体へ一斉に関わることができるのは最初のガイダンスのみで、その後は原則として子どもたちの学びの様子を見守り、求めがあれば応じることになる。

先のFSPとの違いは学ぶ内容が決まっていることのみである。学び方は自分で計画し、学ぶペースや発展学習の方向性も自分で決めていくことになる。この学習も原則として自分が決めた場所で一人で学んでいくが、必要に応じて仲間のところに行って学び合い、納得すれば、また元の場所に戻って自分の学びに取り組むという姿をよく目にする。決して「孤立」することなく、むしろ「共に」学んでいるという雰囲気すら感じる。

なお、MP学習の詳細については、本誌『新教育ライブラリPremierII』のVol.2(令和3年7月発行)に記したので参考にしていただけれは有難い。

(3)自学・自習

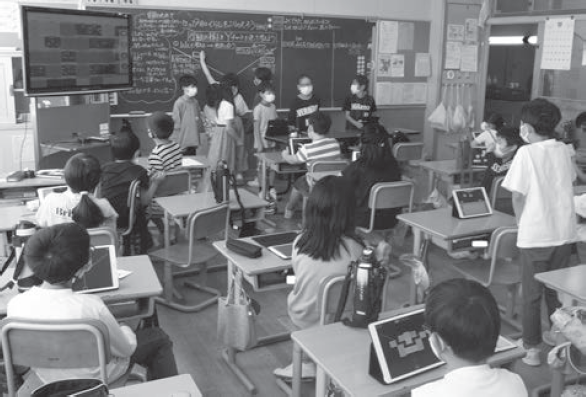

一般的に、「自習」は学習プリントや読書に取り組むなど、作業的なイメージがある。しかし、本校で「自学・自習」と呼ぶのは、下の写真のように子どもたちだけで「通常の」授業を進めることである。

形態は大きく分けて、担任等が教室にいない場合と担任等が教室にいる場合の二つあるが、学習活動自体に大きな違いはない。いずれの場合も、子どもたちは提示されている課題の解決に向け、その日の学習係の数人が板書を含めて学習を進めていく。自学・自習は体育等で安全上の問題が想定されるもの以外、全ての教科等で行われる。

国語科を例にすると、教材が説明文で読みの視点が三つあるとすれば、一つ目は教員が主になって授業を進め、二つ目の視点を子どもが主になって自学・自習とすることが考えられる。三つ目の視点はどんな学び方をしたいか子どもたちと相談することが考えられる。自学・自習は、単元の学習計画の中へ意図的・計画的に位置付けることにより実施する価値や意義が大きくなる。

担任等が教室にいて自学・自習が行われている場合、担任等自身が授業をしているよりは子どもたちの学びを冷静に観ることができるため主に二つの効果が期待される。一つは、子どもたちの思考の流れや理解の仕方を把握しやすくなることである。それにより、次時や以降の単元のデザインを工夫することができる。もう一つは、自分自身の授業の型や癖などを自覚できることである。学習係の指示や発問、板書の仕方、シンキング・ツールの使い方などは、普段の授業そのものとなる。学習係と事前にどのような打ち合わせを行っても、子どもたちはいつも学んでいる授業を再現するからである。

このように、自学・自習は、子どもたちが主体的に学ぶことの具現化であるとともに、教員が自らの授業を分析し腕を磨く意味でも意義がある。

(4)仲間と教師で創る授業

一般的な授業である。授業に教員が加わり、指示や発問をすることによって、ここまで述べてきた3つの授業スタイル以上に「深い学び」が成立することを求められる。自学・自習を繰り返すことによって、子どもたちは自分たちだけでもある程度は授業を進めることができるという手応えをもち始めている。それだけに、教員が授業をする意味や意義を子どもたちが実感できる授業となるように研修を継続していかなければならない。

もう一つの合い言葉

「子どもたちが、今も将来も幸せに暮らすことができるように支援する」が、本校の教職員のもう一つの合言葉である。ここでいう「幸せ」は、感情的で一瞬のHappinessとは異なる持続的なWell-beingである。一人一人がもともと有能な学び手であることを決して忘れることなく、上述した4つの授業スタイルを取り入れることで、正解主義や同調圧力への偏りからの脱却を図り、子どもたちの主体的で自分らしい学びを最優先しようとしている。こうした考えによるカリキュラムデザインの創造・再構成を継続し、「持続可能で多様性と包摂性のある社会」の自立した創り手を育むことを目指していきたい。

[参考資料]

『新教育ライブラリPremier II』(Vol.2)ぎょうせい、2021年、pp.44-47

カリキュラム開発に子どもを参画させることの意味

島根県立大学教授 齊藤一弥

平成の後半は、指導方法や教材開発といった方法論からの実践研究が盛んになり、教科論やカリキュラム開発といった内容研究が話題になることが少なくなった。学び手(子ども)と指導者(教師)との関係性について問うことがなく、学びづくりの在り方を問題にすることに関心が低かったようである。

しかし、現行の能力ベイスの学習指導要領では、カリキュラム・マネジメントが重視され、各教科目標には子どもが潜在的に有する教科等の見方・考え方を注視し、それを子どもが働かせる中で学びが推し進められていくという考え方が明示され、学びをいかに組織していくかが問われることとなった。教師と子どもで単元を創るといった基本を大切にするといった当たり前が再確認されたと言える。

このような考え方からすれば、天童中部小学校が目指そうとしているカリキュラム開発は、学習指導要領の主旨を具現化していくという意味で極めて自然なことと言える。学び手である子どもが自らの学びの在り方を描く、つまりカリキュラム開発という仕事に参画することの根拠がここにある。FSP、MP学習や自学・自習はその形態での学習そのものにも価値はあるが、それ以上にカリキュラム開発の担い手として子どもを位置付けたことに大きな意味があると言える。

かつて、能力ベイスの教育課程開発に取り組んでいた頃、筆者の大谷校長と出会い、近未来のカリキュラムの在り方を議論してから20年が過ぎたが、今、明らかに学びづくりの様相が変わりつつあることを実感し、その流れが確かなものになることを期待している。

Profile

齊藤 一弥 さいとう・かずや

横浜国立大学大学院修了。横浜市教育委員会首席指導主事、指導部指導主事室長、横浜市立小学校長を経て、平成29年度より高知県教育委員会事務局学力向上総括専門官、令和3年4月から高知県教育委員会事務局教育課程推進専門官。文部科学省中央教育審議会教育課程部会算数・数学ワーキンググループ委員。近著に『数学的な授業を創る』(東洋館出版社)。