『学校教育・実践ライブラリ』Vol.2 2019年5月配本 特集 評価と指導 全面実施直前・各教科等の取組課題

授業づくりと評価

2019.06.10

『学校教育・実践ライブラリ』Vol.2 2019年5月配本

特集 評価と指導 全面実施直前・各教科等の取組課題

新学習指導要領の全面実施を控え、学習評価にかかる「報告」「通知」が示されました。育みたい資質・能力の三つの柱に即し、今回の改訂では評価の観点が「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の3観点とされるなど、観点別評価はもとより、評価観、評価手法についても見直しが求められます。本特集では、こうした新しい評価の効果的・効率的な実現のための手法と、指導と評価の一体化に基づく授業づくりについて、教科等別に取組課題を検討します。

論 考─theme

□国語〈小学校〉

単元における目標設定と指導事項の精選を 樺山敏郎

□国語〈中学校〉

指導事項に基づいた資質・能力の育成と評価の重視を 冨山哲也

□社会〈小学校〉

思考の深まりを捉える評価と多様な学習活動の工夫 北 俊夫

□社会〈中学校〉

課題追究学習と“自己調整”を組み込んだ指導と評価 工藤文三

□算数〈小学校〉

授業改善と評価をセットで構想する資質・能力ベイスへの転換 礒部年晃

□数学〈中学校〉

「数学的な見方・考え方」の位置付けを明らかにする 永田潤一郎

□理科〈小学校〉

評価の観点の趣旨を生かして授業をデザインしよう 川上真哉

□理科〈中学校〉

学習指導要領解説理科編から探究の過程を十分に読み解く 小林辰至

□生活〈小学校〉

一層の充実が求められる指導と評価の一体化 朝倉 淳

□音楽〈小学校〉

学ぶ楽しさや喜びを実現する指導と評価 宮下俊也

□音楽〈中学校〉

主体的・協働的な学びを実現する指導と評価 宮下俊也

□図画工作〈小学校〉

子供の主体的な活動を支援する指導と評価 阿部宏行

□美術〈中学校〉

生徒一人一人の学習の進捗を見据えた評価 福本謹一

□家庭〈小学校〉

「生活をよりよくしようと工夫する」資質・能力を踏まえた評価と指導 岡 陽子

□技術・家庭(家庭分野)〈中学校〉

「生活を工夫し創造する」資質・能力を踏まえた評価と指導 岡 陽子

□技術・家庭(技術分野)〈中学校〉

技術分野の学習過程に即した多様な評価と学習課題の設定 古川 稔

□体育〈小学校〉

人間性に関する指導内容と評価に注目 岡出美則

□保健体育〈中学校〉

評価の観点の読み取りと捉え直しから保健体育科の授業をつくる 今関豊一

□外国語活動・外国語〈小学校〉

パフォーマンス活動を通した「思考□判断□表現」の評価がポイント! 菅 正隆

□外国語〈中学校〉

「知識・技能」を活用したコミュニケーション能力の育成 菅 正隆

□特別の教科 道徳〈小学校〉

「主体的・対話的で深い学び」の道徳授業づくりと評価 毛内嘉威

□特別の教科 道徳〈中学校〉

人間としての生き方を多面的・多角的に考えさせる指導と評価 毛内嘉威

□総合的な学習の時間〈小学校〉

各教科等における見方・考え方を活用した学習活動の工夫 佐藤 真

□総合的な学習の時間〈中学校〉

実社会と自己の生き方を関連付けて学ぶ探究学習 佐藤 真

□特別活動〈小学校〉

「為すことによって学ぶ」特別活動の特質を踏まえた多様で柔軟な評価 有村久春

□特別活動〈中学校〉

新しい評価を人間形成に生かす 城戸 茂

コラム(関連資料)

□3 学習評価の基本的な枠組みと改善の方向性

(1)学習評価の基本的な枠組み

○学習評価は、学校における教育活動に関し、児童生徒の学習状況を評価するものである。現在、各教科の評価については、学習状況を分析的に捉える「観点別学習状況の評価」と、これらを総括的に捉える「評定」の両方について、学習指導要領に定める目標に準拠した評価として実施するものとされており、観点別学習状況の評価や評定には示しきれない児童生徒一人一人のよい点や可能性、進歩の状況については、「個人内評価」として実施するものとされている(図1参照)。また、外国語活動や総合的な学習の時間、特別の教科である道徳、特別活動についても、それぞれの特質に応じ適切に評価することとされている。

図1

*この図は、現行の取扱いに中教審答申(平成28年12月)の指摘や新しい学習指導要領の趣旨を踏まえて作成したものである。

(中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会「児童生徒の学習評価の在り方について(報告)」より)

□イ)「主体的に学習に取り組む態度」の評価の基本的な考え方

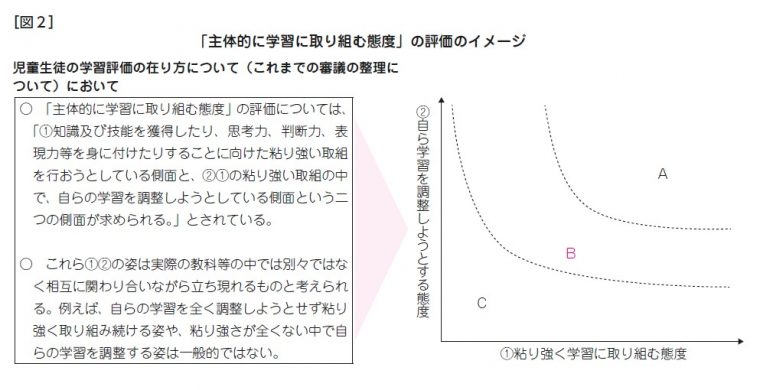

○本観点に基づく評価としては、「主体的に学習に取り組む態度」に係る各教科等の評価の観点の趣旨に照らし、①知識及び技能を獲得したり、思考力、判断力、表現力等を身に付けたりすることに向けた粘り強い取組を行おうとする側面と、② ①の粘り強い取組を行う中で、自らの学習を調整しようとする側面、という二つの側面を評価することが求められる。

○ここで評価の対象とする学習の調整に関する態度は必ずしも、その学習の調整が「適切に行われているか」を判断するものではなく、それが各教科等における知識及び技能の習得や、思考力、判断力、表現力等の育成に結び付いていない場合には、それらの資質・能力の育成に向けて児童生徒が適切に学習を調整することができるよう、その実態に応じて教師が学習の進め方を適切に指導するなどの対応が求められる。その際、前述したような学習に関する自己調整にかかわるスキルなど、心理学や教育学等における学問的知見を活用することも有効である。

なお、学習の調整に向けた取組のプロセスには児童生徒一人一人の特性があることから、特定の型に沿った学習の進め方を一律に指導することのないよう配慮することが必要であり、学習目標の達成に向けて適切な評価と指導が行われるよう授業改善に努めることが求められる。

(中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会「児童生徒の学習評価の在り方について(報告)」より)