最新 教育課題解説ハンドブック

『最新 教育課題解説ハンドブック』Q&A 新たな感染症への対応

学校マネジメント

2021.01.01

『最新 教育課題解説ハンドブック』

〈スクール・マネジメント〉

教育課題研究会(代表:石塚等・横浜国立大学教職大学院教授)/編

◆新たな感染症への対応

Q 新型コロナウイルスのように新たな感染症が蔓延した場合、学校としてはどのような点に留意し、どのような対策を講ずるべきでしょうか。

1 指定感染症について

新型コロナウイルス感染症は、令和2年1月28日から令和3年2月6日までの期限付きで、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)の「指定感染症」となっています。指定感染症は、新しい感染症への対策を法に基づき迅速に行うためにつくられた区分です。感染症法上の規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病の蔓延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの(感染症法第6条)です。当該政令により指定感染症に指定されたため、新型コロナウイルス感染症は、学校保健安全法に定める第一種感染症とみなされます(学校保健安全法施行規則第18条第2項)。このため、各学校(専修学校を含み、各種学校を含まない)の校長は、当該感染症にかかった児童生徒等があるときは,治癒するまで出席を停止させることができます。

学校は、児童生徒等が集団生活を営む場であるため、感染症が発生した場合は学校内のみならず、家族を通じて地域にまで感染が拡大する可能性が高く、また、教育活動にも大きな影響を及ぼすこととなります。感染症対策は、予防可能な感染症については、適切な発生予防策を講じること、そして感染症が発生した場合には、重症化させないように早期発見し早期に治療することと、蔓延防止が重要になります。そのためには、迅速かつ的確に対処することができるよう、地方自治体内での教育委員会と衛生主管部局との連携や、学校医・学校薬剤師等の専門家と連携した学校における保健管理体制を築いていくことが重要です。また、感染症にかかっている又はその疑いやおそれのある児童生徒、教職員等が差別・偏見の対象となることがないように十分な配慮も必要です。

2 学校保健安全法による措置

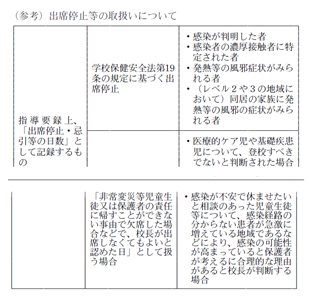

感染症の予防や流行の蔓延を防ぐ手段として、学校保健安全法において、学校における感染症の予防に関して、出席停止(第19条)や臨時休業(第20条)の措置を講じることとされています。

出席停止について、学校保健安全法第19条では「校長は感染症にかかっており、かかっている疑いがあり又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる」と定めています。

学校保健安全法施行規則では、学校において予防すべき感染症の種類を第一種から第三種に分けて規定した上で(第18条)、出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い定めています(第19条)。

(出典:「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~「学校の新しい生活様式」~(2020.9.3 Ver.4)」(文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課)p.46から引用)

臨時休業については、学校保健安全法第20条で、「学校の設置者は、感染症予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる」としています。校長は、出席停止を指示したときは、その旨を学校の設置者に報告しなければなりません。また、学校の設置者は、出席停止が行われた場合や学校の休業を行った場合は、保健所に連絡しなければなりません。

臨時休業は、学校での罹患者が急激に多くなったときにその状況等を考慮し、その感染症の蔓延防止のための臨時休業が有効かどうかを判断して、学校の設置者が決定するものです。休業の実施に当たっては、以下の点に考慮する必要があります。

・地域におけるその感染症の流行状況を踏まえること。

・その感染症の特性を踏まえること。

・個別の病状や健康状況を踏まえること。

・学校や児童生徒等の状況を踏まえること。

・学校医と相談すること。

学校は、臨時休業中に児童生徒等に対する生活指導、学習指導及び保健指導を適切に行い、授業を再開する場合には、児童生徒等の欠席状況、感染状況等をよく把握し、健康管理を徹底させることが必要です。

3 感染症対策について

新型コロナウイルス感染症に対する有効で特異的な治療法はまだ確立されていません。ワクチンの開発が日本を含めて多くの国で進められている状況です。したがって、徹底した感染予防が必要となります。

・基本的な感染症対策の実施

感染症対策の感染成立の3要因を踏まえ、取組を行います。

⑴ 感染源を絶つこと

➀ 発熱等の風邪の症状がある場合等には、児童生徒等や教職員も登校しないことの徹底

➁ 家庭での検温や健康観察等による登校時の健康状態の把握

➂登校時に発熱等の風邪の症状が見られた場合は他の者との接触を可能な限り避け、当該児童生徒等を安全に帰宅させる。

⑵ 感染経路を絶つこと

感染経路の遮断は、感染拡大防止として特に重要な対策です。主な感染経路には、①接触感染、②飛沫感染、③空気感染、④媒介物感染、⑤媒介動物感染があります。

新型コロナウイルス感染症の感染経路は、一般的には飛沫感染、接触感染です。閉鎖空間で、近距離で多くの人と会話するなどの環境では、咳やくしゃみなどの症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされています。①手洗い、②咳・くしゃみ対策(咳エチケット)、③清掃・消毒にて感染経路を絶つことが大切です。

飛沫感染:感染者の飛沫(咳、くしゃみ、つばなど)と一緒にウイルスが放出され、他の人がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染します。

接触感染:感染者が咳やくしゃみを手で押さえた後、その手で周りの物に触れるとウイルスがつきます。他の人がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ると粘膜から感染します。

新型コロナウイルス感染症には、クラスター(患者集団)の発生により、連続的に集団発生が起こり、大規模な集団発生につながる可能性があります。多くの感染伝播が、換気の悪い密閉空間、多数が集まる密集場所、間近で会話や発話をする密接場面で発生したことから、学校では、「3つの密」を避ける、「人との間隔が十分とれない場合のマスクの着用」などの感染対策も行います。

⑶ 感受性宿主対策

感受性のある宿主(感染を受けやすい人).が「バランスの取れた食事」「十分な睡眠」「適度な運動」によって体調を整えること、そして「予防接種」を適切に受けて、あらかじめ免疫を付けたり免疫力を高めたりすること、などが挙げられます。

◉ポイント

1.新型コロナウイルスのように新たな感染症が蔓延した場合、学校長を責任者とし、地方自治体内での教育委員会と衛生主管部局との連携や、保健主事・養護教諭・各学級担任とともに校内に保健管理体制を構築し、併せて、学校医・学校薬剤師等と連携した保健管理体制を整備する。移行しつつある。

2.対策としては、基本的な感染症対策の実施として、①感染源を絶つこと、②感染経路を絶つこと、③感受性宿主対策を講ずるべきである。

3.感染症の予防や流行の蔓延を防ぐ手段として、学校保健安全法において、学校における感染症の予防に関して、出席停止(第19条)や臨時休業(第20条)の措置を講じることとされている。

[笠井 直美]