教職 その働き方を考える

教職 その働き方を考える[第2回]校務分掌の見直し

学校マネジメント

2019.09.13

教職 その働き方を考える

[第2回]校務分掌の見直し

明海大学副学長 高野敬三

●本稿のめあて●

学校という組織体においては、校長は、所属職員に校務を分掌させ教育の目標を達成することとなっている。今回は、教員に求められている仕事が多岐にわたることを法令からみるとともに、校務分掌について、今一度、整理して見直しを行う必要があることを紹介する。

法律にみる教員の仕事

前号では、教育の目的が教育基本法第1条にあると説明しました。この教育基本法では、その第2条に、目的を達成するための目標が網羅的に示されております。それらは、「幅広い知識と教養・豊かな心や健やかな身体の養成」「個性尊重、創造性や自主自律の精神」「勤労観・職業観の養成」「正義と責任や男女平等の尊重、公共の精神の養成」「生命尊重、自然や環境を大切にする心の養成」、そして「我が国の伝統文化の尊重や他国の尊重」などです。これらがすべて教育、つまりは、教員が行う仕事の目標であり、裏を返せば、教員の仕事の守備範囲となるわけです。この教育基本法を受け、学校教育法では、その第21条で義務教育の目標を規定しています。また、各学校種別にも、教育の目的と目標が示されています。幼稚園の目的と目標(第22条、23条)、小学校の目的と目標(第29条、30条)、中学校の目的と目標(第45条、46条)、高校の目的と目標(第50条、51条)などがあり、いずれも、教員はただ自分の専門とする教科を教えるだけではないことが分かります。

一人の教員がこのような目標を達成するためにすべての業務を行うことなどは決してできるのもではありません。そこで、学校教育法第37条では、「小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない」として、学校に置く職員を規定しています。その上で、職務内容について、第4項で「校長は校務をつかさどり、所属職員を監督する」とし、第7項で「教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる」(一部省略)としています。一方、教員については、第11項で「教諭は、児童の教育をつかさどる」と示されています。

校長の職務として規定された「校務」とは、所属職員、児童生徒、教育活動、施設設備に係るすべてについてです。それらを「つかさどる」わけですから、これらの一切の業務を掌握して執行する権限を有するのが校長ということとなります。とは言うものの、これとて校長一人ですべての業務を執行管理することはできません。したがって、これらの業務を一人一人の先生に割り振ることになります。

校務分掌

学校教育法という法律を施行するために整備された学校教育法施行規則というものがあります。その第43条では、「小学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする」と規定されています。この規定は、校長が所属職員に校務を分掌させることができる根拠となっています。このことを校務分掌と言っています。法令上は校務掌理権は校長にあり、所属職員が校務分掌による活動を校長に代わって行うものとなっております。

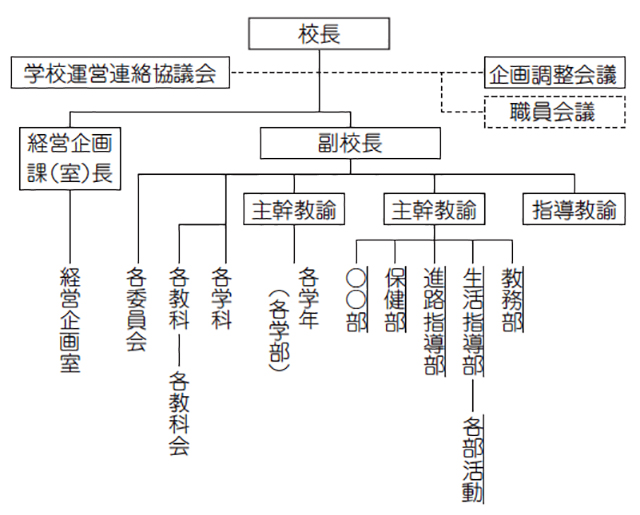

学校では、教育課程(日々の授業)の実施や時間割作成、児童生徒の生活指導や進路指導、遠足や修学旅行などの学校行事、学校給食や避難訓練などの安全指導、児童生徒の健康指導などの業務は、担当する分掌組織によって遂行されていきます。下の図は、東京都教育委員会が示している分掌組織図の標準例です。

この例ですと、主な分掌としては、教務部、生活指導部、進路指導部、保健部などがあります。また、各学年、各学科、各教科、各委員会などがあります。そして、生活指導部の下に各部活動という分掌があります。

校務分掌の要――学年、部

校長は、教育活動の要となる学年の学級担任を決めます。学級担任は学級の児童生徒を直接指導し、学年に所属することになります。また、校長は、学級担任のうちその学年の責任者を学年主任(主幹)として学年の業務を分担させます。さらに、校長は、学年横断的な組織である教務部、生活指導部、進路指導部、保健部などを組織して、学級担任以外の教員に業務を分掌し、その責任者を主任(主幹)とします。多くの場合、学年・学級の担任以外の先生方に、教務部、生活指導部、進路指導部などを担当させ、学年と各部を繋ぐ役目をさせます。校務分掌の業務は教員同士で行う仕事ばかりではなく、たとえば、文化祭実行委員会などの各委員会や部活動では、直接、教員は児童生徒と関わります。たとえば、教員は文化祭準備から終了まで、かなり長い期間、児童生徒と時間をともにするのです。部活動の顧問となれば、教員は平日の授業後、毎日遅くまで指導を行ったり、土日などの休業日などでも、練習試合や対外試合の引率・指導をすることとなります。

校務分掌の見直しの必要性

こうしてみてくると、たとえば、高野という一人の英語科教員は、英語科という組織に属し英検の講習担当をしたり、校長の命により、1学年の副担当として学年通信の担当、生活指導部に所属して遺失物係の担当、体育祭実行委員会の担当、バスケットボール部の顧問といった具合に、一人5役の業務を行う職務を担うこともあります。学校においては、特に、若い教員は、一人何役もの数の担当をこなさなければならないケースもあります。ここに、教員の多忙の本質がみえてくるのであって、今、まさに、校務分掌の在り方を見直すことが求められているのです。

Profile

明海大学副学長

高野敬三

たかの・けいぞう 昭和29年新潟県生まれ。東京都立京橋高校教諭、東京都教育庁指導部高等学校教育指導課長、都立飛鳥高等学校長、東京都教育庁指導部長、東京都教育監・東京都教職員研修センター所長を歴任。平成27年から明海大学教授(教職課程担当)、平成28年度から現職、平成30年より明海大学外国語学部長、明海大学教職課程センター長、明海大学地域学校教育センター長を兼ねる。「不登校に関する調査研究協力者会議」委員、「教職課程コアカリキュラムの在り方に関する検討会議」委員、「中央教育審議会教員養成部会」委員(以上、文部科学省)を歴任。