「主体的・対話的で深い学び」と各教科等における「見方・考え方」「どのように学ぶか」 奈須正裕(上智大学教授 )

トピック教育課題

2019.05.16

「学び」という営みの本質を捉える

主体的で対話的で深い学びの実現について、答申は「人間の生涯にわたって続く『学び』という営みの本質を捉えながら、教員が教えることにしっかりと関わり、子供に求められる資質・能力を育むために必要な学びの在り方を絶え間なく考え、授業の工夫・改善を重ねていくことである」と述べている。

この「人間の生涯にわたって続く『学び』という営みの本質」という表現は、実に多くの深い事柄を指していると理解したい。後に続く「教員が教えることにしっかりと関わり」が何を意味するかも、「学び」をどうとらえるかによって大きく異なってくる。

まず、すべての子供は生まれながらにして学ぶ意欲に満ち溢れており、自ら進んで環境に関わり、環境との相互作用を通して学びを実現する能力を有している。もちろん、その中には推論する力や予想する力、さらにそれを検証する力の萌芽も含まれている。こう言うと驚く人があるだろうが、母語の迅速且つ着実な獲得がその明らかな証左である。

そして、子供は乳幼児期から学びという営みを旺盛に展開しており、就学時にはすでに膨大な知識(インフォーマルな知識とか素朴概念と呼ばれる)を所有している。少なくとも、およそ小学校で教える事柄であれば、子供はそれに関わって何らかの知識なり経験を持ち合わせていると考えていいだろう。たとえば、算数で図形の勉強をする以前に、遊びを通して子供は三角の積み木を2つ合わせば四角になることや、円柱の積み木の丸い方ではダメだけれど、平らな方ならいくつも積み上げられることを知っていたりする。

従来の学校では、そういった事実を無視して「手はお膝、口チャック」といった行動規範を強要し、その極めて受動的な状況下で「この形をさんかく、こちらの形をしかくと言います」などと教えたりするから、子供はかえってうまく学べない。

つまり、私たちが通俗的に抱いている「学び」の概念は少なからず間違っている。その最悪のものは、子供の心は「白紙」であり、大人が価値ある経験を書き込んでやることによってはじめて意味のある学びが生じる、といったものであろう。無味乾燥な暗記や機械的なドリルにすぐ頼ろうとするのも、こういった「学び」の概念と通底する。

子供の事実とは異なる「学び」概念に基づいて組み立てられた教育方法など、奏功するはずがない。ところが、奏功しない理由を私たちはしばしば子供の側に求め、「落ち着いて勉強に取り組む姿勢ができていない」「話を聞く力が弱い」「理解力に問題がある」などと言っては、いよいよ規律訓練やドリル、宿題の乱発に終始してきたのではないか。

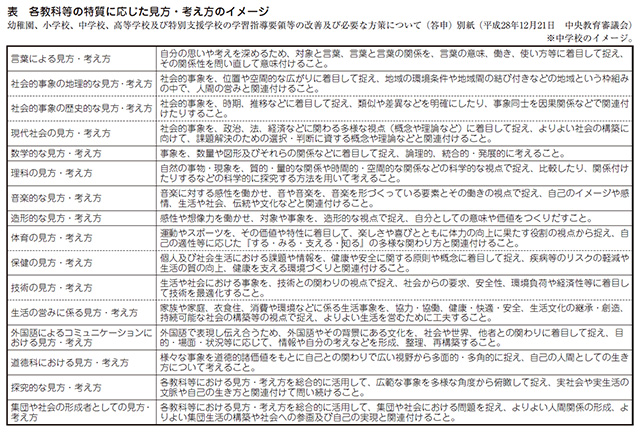

すでにお気付きの方も多いと思うが、つまるところ、主体的・対話的で深い学びとは、ごく普通に子供がその誕生の時から進んで旺盛に展開してきた学びに他ならない。その学びをそのまま就学後も連続させ、さらに各教科等ならではの「見方・考え方」に繰り返し触れさせることで、学びの方略や形成する概念を徐々に各教科等の特質に応じて洗練させていけるよう、その手伝いをしてやればよいだけのことである。

各教科等における「見方・考え方」

このように考えるならば、「教員が教えることにしっかりと関わり」とは、まずもって目の前の子供の知識状態を正確且つ広範に把握することに他ならない。そして、子供たちが持っている、いい線はいっているが不正確であったり断片的である知識を、各教科等の特質に応じたものへと洗練させたり統合していけるよう促したり導いたりするのが教員の仕事であり、授業という営みである。この真実に思い至った時、そこで教員が次に拠り所とすべきものが「各教科等の特質に応じた「見方・考え方」」である。

「見方・考え方」が身に付くとはどういうことかについては、この巻の連載の方で詳しく書いたので参照してほしいが、まずは知識の構造がその教科等ならではの独自なあり方へと近似していくことによって、より深く本質的な原理や汎用性のある認識枠組みの視座から世界を眺めたり取り扱ったりできるようになることが重要だ。すると、これまで表面的な見えに惑わされてまったくの別物と思い込んできた様々な事物や現象が、同じことの異なる現れに過ぎないことが了解されてくる。つまり、複雑な世界が一気に統一的、鳥瞰的に自分の手の内に入ってくる。こんなに面白いことはないから、子供はさらに深く学ぼうとするだろう。教科が本来的に面白いというのは、実にこのようなことなのである。

そして、それを可能にしているのは、算数における「1つ分のいくつ分」、社会科における「立地条件」、理科における「条件制御」など、その教科の学びにおいて繰り返し登場する限られた数の概念や認識なり表現の方法である。問題は、従来の授業ではそれが見えにくかったり、指導計画に適切に盛り込まれていなかったり、そもそも教員が気付いていなかったりしたために、その教科の見方・考え方と相性のいいごく一部の子供を除いて、多くの子供たちがそういった理解にまで進めずに学びを終えてしまう点にある。

子供がドリルや暗記に走るのも、実はこれが原因だ。もし、各教科等の中核を成す概念を獲得し、「見方・考え方」を感得していたなら、それを生かして個別的な知識は迅速且つ着実に統合できるから、やみくもに暗記などするはずがない。それどころか、ひとたび「見方・考え方」が身に付くと、次には「習得・活用・探究という学びの過程の中で働くことを通じて、資質・能力がさらに伸ばされたり、新たな資質・能力が育まれたりし、それによって『見方・考え方』が更に豊かなものになる、という相互の関係にある」。

したがって、まずは「これがこの教科の『見方・考え方』なんだ」という実感なり納得を子供の内に生み出すことが決定的に重要である。たった1回の鮮烈な経験が、子供たちの学びに向かう構え、さらには学習観や教科観をもすっかり変えてしまうこともある。

もっともそのためには、まずもって教師が各教科等の「見方・考え方」を深く理解し、さらに具体的な教育内容なり教材に即してそれらがどのように現れるのか、しかもどの子にもそれと気付けるような文脈なり手立てをどうするのかまで研究する必要がある。

随分と難しいと思うかもしれないが、そもそも授業づくりとはそういうことだったのである。その意味で今回の改訂は、見たこともない新たなことを要求しているわけではない。「学び」という営みの本質に立ち戻り、そこから素直に教育方法を積み上げているだけである。したがって最初こそ骨が折れるかもしれないが、要は慣れであり、何より着実に奏功することだけは間違いがないから、迷わず精進していただきたい。

上智大学教授

奈須正裕

Profile

なす・まさひろ 1961年徳島県生まれ。徳島大学教育学部卒、東京学芸大学大学院、東京大学大学院修了。神奈川大学助教授、国立教育研究所室長、立教大学教授などを経て現職。中央教育審議会初等中等教育分科会総則・評価特別部会委員。主著書に『子どもと創る授業』『教科の本質から迫るコンピテンシー・ベイスの授業づくり』など。編著に『新しい学びの潮流』など。