校長室のカリキュラム・マネジメント

校長室のカリキュラム・マネジメント[第9回]学校経営におけるエビデンス?

学校マネジメント

2020.08.21

校長室のカリキュラム・マネジメント[第9回]

学校経営におけるエビデンス?

東京学芸大学准教授

末松裕基

本連載では、これまで学校経営の基本的な考え方を論じてきました。本回では、さらに学校経営について豊かなイメージを持つために、現代的な課題について考えていこうと思います。

最近の一つの流行りとして、「根拠(エビデンス)」に基づいて、教育や学校のあり方を決めていこうとするものがあります。学校経営においても、すべてを数値や具体的な根拠に基づいて意思決定し行動することが良いかといえば、それがあまりにも過剰防衛の意識にとらわれていることにすぐに気が付きます。

明確なデータや根拠をもとに緻密な計画を立てても、とくに、生身の人間を相手にした不確実性の高い教育という営みの場合、それが、短・中・長期的にあまりふさわしいものではないことがすぐに理解できます。学校経営においてわたしたちは、エビデンスとどのように向き合っていく必要があるでしょうか。

もともと、「エビデンスに基づく教育(evidence-based education)」の背景には「エビデンスに基づく医療(evidence-based medicine)」のモデルにならい、教育システムを医療並みに進化・向上させようという考えがあります。また、社会・政治文脈に着目すると、「エビデンスに基づく教育」の流行は、説明責任と透明性を重視する教育の市場化・商品化と密接に関係しています。

教育界におけるエビデンス重視の風潮に注目して丁寧な考察を行っている教育学者のガート・ビースタは、次のようにその問題性を指摘しています。教育における測定文化の高まりは、国家レベル、超国家レベルでの教育政策という最高レベルから特定の学校や教師の実践に至るまで、教育実践に重大な影響を与えてきた。この影響は、事実かもしれないという単なる仮説や意見に基づいて議論するよりも、実証的なデータにもとづいて議論することが可能になった限りで、ある程度までは有益であった。しかしながら問題は、教育の成果についての情報の豊富さが、教育政策の方向性と教育実践のあり方の決定は事実に基づく情報だけで可能である、という印象を与えてきたことである。

(『よい教育とはなにか―倫理・政治・民主主義』藤井啓之・玉木博章訳、白澤社、2016年、25頁、強調原文ママ)。

エビデンスのみに基づいて教育を語るとは?

以上の問いを投げかけるビースタは、エビデンスに基づいて教育を議論する考え方には二つの問題があると指摘しています(同上書、26-27頁)。

まず一つ目は、何がなされるべきかについて決定するときに事実に基づく情報を用いることが常に求められる一方で、何がなされるべきかというのは、論理的には決して事実からは引き出されえないということです。

われわれが教育の方向性の決定に関与するときに、「何が教育的に望ましいか」ということについて、常に必ず価値判断を下さなければならないことを意味しています。そして、このことは、もしわれわれが教育の方向性について何かを言いたいのであれば、常に、事実に基づく情報を、何が望ましいと考えられるのかという見解で補完する必要があることを意味しています。つまり、「我々は、データや証拠の評価を必要としており、このために、教育的評価の領域で長らく知られてきたように、我々は、価値に関与する必要がある」ということです。

二つ目の問題は、最初の問題にも関係し、ビースタが測定の「規範的妥当性」と呼んでいるものです。われわれが何かを測定するときの単なる「技術的妥当性」、つまり、われわれが測ることを意図しているものを測ることができているかという問題以上に、問題は、われわれが価値あるものとしているものを実際に測定しているかどうかということです。あるいは、われわれは容易に測定できるものを測定していることがあり、したがって、われわれが測定できるものを価値あるものとしてしまっているに過ぎないのか、という問いと関わっています。

「規範的妥当性」が「技術的妥当性」に置き換えられることをビースタは、教育における「行為遂行(performativity)」の文化の高まりと指摘しており、手段が目的それ自体になり、そのため、質の達成目標と尺度が質それ自体と取り違えられることになるとしています。

ビースタは以上を踏まえながら、われわれが「よい教育とは何か」を問うことに失敗するならば、データや統計、成績一覧表のために意思決定を下すことになる現実的なリスクがあると指摘しています。

以上は、エビデンスにとらわれすぎることの問題性を鋭く浮き彫りにしていると言えます。エビデンスをただ単に否定的に捉えるのではなく、また、万能なものとして絶対的なものと捉えるのではない付き合い方が学校には求められます。

学校を毎週発行の刊行物とみなす

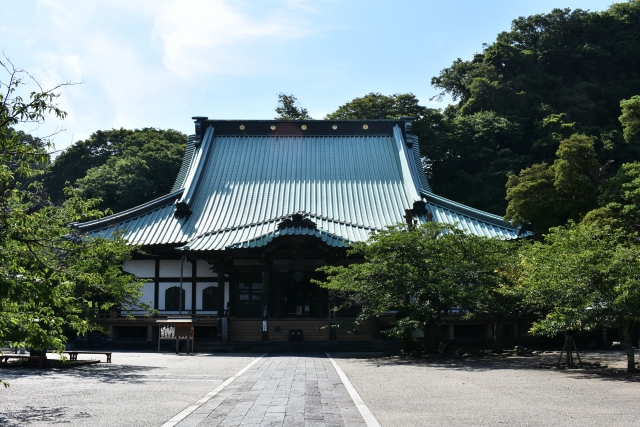

先日、「鎌倉アカデミア 青の時代」 (2016年、大嶋拓監督)という映画を観ました。鎌倉アカデミアとは、「幻の大学」と語り伝えられています。「新しい日本を担う若者を育成する」として、第二次世界大戦後の1946年に、戦火を免れた鎌倉・材木座の光明寺を仮校舎として開校した学校です。その後、様々な壁にぶつかり、財政難のため1950年に4年半で廃校となりましたが、その自由な校風のもと映画界や演劇界をはじめ数多くの優秀な若者を輩出しました。

第二代校長となった哲学者の三枝博音は、同校の経営について「私の描いている学園」と題した文章のなかで次のようにおもしろい指摘をしています。

いつかしら知識が得られているように学園内ができていることが必要である。廊下や教室で目に入るもの、耳にはさむものすべてが先生学生たちの教養が深まるようになっている。絵も貼る表も出す。楽しい書物・珍しい書物も見せる。

(中略)本を読むことは飯を食うようにやる。学園を毎週発行の刊行物とみて編集会議が毎週もたれる。

(詳しくは前川清治『三枝博音と鎌倉アカデミア―学問と教育の理想を求めて』中央公論社、1996年)

彼はこのように「毎週発行の刊行物とみて編集会議が毎週もたれる」ような学校こそが「楽しい」ところだと言っています。エビデンスに依存するだけでなく、かといって、それらを自らとは無関係として突き放すのではなく、教育実践を考える数多くある手段の一つとしてうまく使いこなすことが大切になるのではないでしょうか。

Profile

末松裕基 すえまつ・ひろき

専門は学校経営学。日本の学校経営改革、スクールリーダー育成をイギリスとの比較から研究している。編著書に『現代の学校を読み解く―学校の現在地と教育の未来』(春風社、2016)、『教育経営論』(学文社、2017)、共編著書に『未来をつかむ学級経営―学級のリアル・ロマン・キボウ』(学文社、2016)等。