「深い学び」の捉え方 奈須正裕(上智大学教授)

トピック教育課題

2019.05.16

深い学びは浅くない学び

深い学びとは何か。そんなのは簡単で、浅くない学びだと考えればいい。

こう言うと誰しもが笑うが、私は案外と本気である。

「これが深い学びだ」と言うと、どうしてもピンポイントで受け取り、それ以外は深い学びではないと誤解する人が必ず出る。つまり、排他性を持ちかねない。これがまずい。

一口に深い学びと言っても、その方向性は多様であり、深さ的にも底はない。さらに、深い学びを実現する方法や形態や手立てとなると、これはもう無数に存在する。

かくのごとく、深い学びを「点」で捉えるのは得策ではなく、ならば、まずは浅くない学びと捉えてはどうかと思うのである。そうすることで、様々な深い学びが共存・共栄でき、また相互に影響・触発し合って、さらによりよいものが生み出されていくだろう。

2016年12月21日の中央教育審議会答申にもあるように「(主体的・対話的で深い)学びを実現する具体的な学習・指導方法は限りなく存在し得るものであり」「指導方法を不断に見直し、改善していくことが求められる」(49頁)のである。

浅くない学びは有意味な学び

では、深い学びの対極にある浅い学びとは何か。これは、はっきりしている。

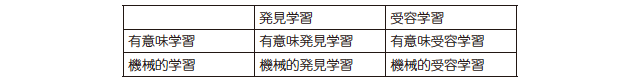

浅い学びの典型は、心理学者のデイビッド・オースベルがいう機械的学習である。1960年代に、オースベルは2つの次元を用いて学習を図1のように整理した。その第1の次元が、既有知識を活用して学ぶかどうかであり、既有知識と関連付けながら学ぶ学習を有意味学習、既有知識と一切関連付けることなく丸覚えする学習を機械的学習と呼んだ。

図1 オースベルが提唱した学習の分類

自分との関係において意味の発生しない機械的学習は、いかにも浅い学びであろう。つまり、学習の浅い・深いとは、学習者における意味の発生の有無なり、そのまさに深さの度合いであり、鍵を握るのは既有知識との関連付けの有無なり深さの程度なのである。

ここで、「機械的学習なんてやっていない」と言うかもしれないが、ドリルやひたすらの暗唱は基本的に機械的学習であり、学力育成といった途端にこれらに頼る風潮は未だ健在であろう。今回の深い学びの提唱は、過剰で安易なドリル・暗唱主義への警鐘でもあると、私は理解する。

ちなみに、もう1つの次元は発見学習か受容学習かである。発見学習とは、対象との関わりの中から子供自身が知識を発見・生成する学習であり、受容学習とは、あらかじめ整理された知識を教師から順序立てて教わる学習である。

図1に示す通り、学習には4つの類型が存在する。発見学習の方が受容学習より望ましいとのイメージは根強いが、それは多くの場合、機械的受容学習と有意味発見学習の対比に基づく誤解であることを、この図は示唆している。受容学習と発見学習を比較しているつもりで、実際には機械的学習と有意味学習を比較していたのである。

アクティブ・ラーニングという表現も発見学習をイメージさせがちだが、大切なのは頭の中がアクティブかどうかであり、したがって有意味でありさえすれば、受容学習も十分にアクティブ・ラーニングの範疇にあると考えたい。実際、すべてを発見学習で行うのは時間的にも無理であろう。つまり、有意味学習とすることが優先事項であり、その先で、教科や指導内容、教材の特質などを勘案しながら、発見学習と受容学習を適切に選択し、また組み合わせることが、深い学びの実践展開における重要なポイントである。

インフォーマルな知識を活用した授業づくり

深い学びとは、まずもって学習を有意味にすることであり、そのためには子供が所有する既有知識を存分に活用し、今日の学習内容と関連付けながら学べるようにしたい。

既有知識には、もちろん授業で正規に指導してきたフォーマルな知識も、いわゆる既習事項として含まれるが、さらに膨大で広範囲な知識や経験、心理学で言うインフォーマルな知識、理科教育で言う素朴概念を、子供は日々の生活経験を通して獲得してきている。

たとえば、小学校3年生に「靴のサイズ」を尋ねると、20、21、そして20.5というのが出る。ここで「テン5って何」と尋ねると、もちろんわからない子供も多いが、20センチ5ミリだと答えられる子もいて、「ああ、そういうことなんだ」と他の子も納得する。

「僕はおとといから20.5」という子がいて、聞くと「靴を買いに行ったら、それまで履いていた20ではキツキツで。するとおじさんが『もう1つ大きいのを』と言って持ってきてくれたのが20.5で、それがちょうどよかったのね。おじさんは『試しに』と言って21も持ってきてくれたんだけど、21はブカブカで、だから僕はおとといから20.5の子になったんだよ」と言う。このキツキツ、ちょうどいい、ブカブカという誰しもが共感できる身体感覚が、20、 20.5、21という数字の並びと対応しており、ここから子供たちは小数とは整数の間に位置する数であり量だという概念を直感的に把握する。

次に体重を尋ねれば、当然30.2とか29.7が出るから、「あれ、テン5じゃないのもあるの」と聞くと、「テン1からテン9まである」と言う子がいて、実際に自分の体重がそのどれかであるから、この時点では正確な概念形成には至っていない子も、とりあえずなるほどと思い、さらにしっかりと理解したいと願うようになる。

ここで、「靴のサイズの20.5は20センチ5ミリだったから、体重の29.7は29キロ7グラムのこと」とボケてみると、ポカンとしている子もいるが、ゲラゲラ笑い出す子もいて、「29.7は29キロ700グラムのこと」と教えてくれる。どうしてそうなるのか尋ねると、ここはさすがに難しいが、それでも「テン何とかは1つ下の数のことだと思うんだよね。だから、靴の場合はセンチの1つ下はミリだけど、体重の場合はキロの1つ下は100グラムになるから、29.7は29キロ700グラムになる」と答えてくれる。

大切なのは、インフォーマルな知識を導入での意欲づけに使うのではなく、それで1時間、場合によっては単元全体を流していくことだ。すでにある程度知っていることとの関連が見えれば、子供は「あっ、そのことね」「知ってる、知ってる」となり、緊張や不安を抱くことなくリラックスして、だからこそ主体的に学びに向かうことができる。

また、「私はこう思うよ」「こんなこともあったんだ」「だったらさあ」と、各自のエピソードや考え、疑問や予想を出し合いながら個性的、対話的に学びを深めていくだろう。

さらに、よく知っていると思い込んでいるからこそ、お互いの知識をすり合わせ、整理していく中で、「何か変だぞ」「わからなくなってきたけど、何とかはっきりさせたい」「もしかすると、こういうことかな」「やっぱりそうだった」と、自分たちの既有知識を足場に、より精緻で統合的な概念へとたくましく学びを深めていくのである。

およそ小学校で教える内容であれば、それに関して子供たちが何も知らないということはありえない。にもかかわらず、従来の授業でそれを十分に活かしてこなかったのは、これらの知識が時に不正確であり、断片的だからだろう。しかし、不正確で断片的だからこそ、そこに切実な問いが生じるのであり、それを解き明かしていく中で、知識はどんどん正確になっていき、統合的な概念へと深みを増していく。

授業とは何も知らない子供に何事かを教え込む営みではなく、すでにいい線まで知っている子供たちに、その知識の整理・統合・洗練の機会を与え、素朴で断片的な知識を科学的で概念的な理解へと深めていく営みなのである。

多様な学習経験を俯瞰する学び

より統合された概念的理解へと学びを深めていくという意味では、その教科ならではの「見方・考え方」に沿って複数の学習経験を相互に関連付け、比較検討し、俯瞰的に眺めて整理・統合することを促す指導も重要である。

たとえば、理科の振り子の実験に際して「どんな工夫が必要かな」と問えば、子供たちは様々に試してみる中で「何度も測って平均値を取ればよさそうだ」と気付く。この段階で教師は、科学的方法の要件である「誤差の処理」を理解したと思いがちだが、実際には「振り子」という具体的な対象や状況との関わりでの気付きに留まっており、自在に応用の効く概念的理解にまでは到達してはいない。

そこで、授業の最後に「どうして今日の実験では何度も測定したの」と改めて尋ねると、子供は「理科の実験では正確なデータを得るためにいつでもそうしているから」などと答える。ここで「そうかなあ。この前の電流計の時には何度も測っていなかったよ」と切り返してやれば、子供は「だって、電流計はピタリと針が止まるから。ああ、そうか、同じ実験でもいろいろな場合があるんだ」とようやく気付くのである。

表面的には異なる複数の事物や現象や営みが、同じ概念の多様な現れであることに気付いた時、子供たちは学習経験を俯瞰的に眺めて整理し、より統合された概念的理解へと学びを深めることができる。このことを答申では、「各教科等の特質に応じた『見方・考え方』を働かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理解」すると説明している(50頁)。

概念的な水準に注目するならば、それぞれの教科では似たような学びを何度となく繰り返している。しかし、意外なほど子供たちはそのことに気付けておらず、様々なことをたくさん学んだと感じている。そんなことだから、忘却も早い。

たとえば、5年生の社会科では「暖かい地方の暮らし」について学ぶが、「石垣島でなぜサトウキビづくりが盛んなのか」という学習問題に対し、「雨温図がほしい」と言い出すまでに10分以上もかかったりする。石垣島やサトウキビは初めてだが、3年生で市町村の特産物、4年生で都道府県の特産物を学んでおり、特産物の立地条件を考えるということ自体は3回目であるにもかかわらずである。

たとえば、5年生の段階で過去の学習経験を振り返り、さらに必要に応じて別な事例も示しながら、立地条件について以下のように俯瞰的、明示的に指導してはどうかと思う。

自然条件:気温、降水量、土壌、地形、資源など

社会条件:市場、労働力、技術、歴史、交通など

これを産業学習で活用させると、農業学習は特産物と似ているので無理なく進む。面白いのは工業学習で、子供たちは工場の立地条件を調べる中で、あることに気付く。

「先生、これまでの勉強では自然条件の影響が強いことが多かったんだけど、どうも工業では社会条件が関わっていることも結構あるみたい」

それこそが工業であり、特産物も含めた農業生産との違いであろう。立地条件という汎用な思考の道具を手にすることで、子供たちは工業の本質をつかみ取ったのである。

対象や文脈が違っても、問いの本質は同じであり、注目すべき観点も変わらない。このことに気付けるよう、その教科の「見方・考え方」に沿って過去の学習経験と今日の学習課題とを関連付けられるよう導くのは、教師の大切な仕事である。

そして、子供たちの中に、単元を超えて学習経験を関連付け、学びの一段抽象化された意味を追い求める視座が位置付けば、次第に自力でこの作業を行うようになっていく。すると、教科の「見方・考え方」を自在に働かせることができるようになり、ついにはごく限られた数の概念の下に、膨大な知識・技能が構造的に整序されていくのを感得するであろう。深い学びとは、実にこれほどの深度を有すると捉えたい。

上智大学教授

奈須正裕

Profile

なす・まさひろ 1961年徳島県生まれ。徳島大学教育学部卒、東京学芸大学大学院、東京大学大学院修了。神奈川大学助教授、国立教育研究所室長、立教大学教授などを経て現職。中央教育審議会初等中等教育分科会総則・評価特別部会委員。主著書に『子どもと創る授業』『教科の本質から迫るコンピテンシー・ベイスの授業づくり』など。編著に『新しい学びの潮流』など。