次代の学びを創る知恵とワザ 第1章 7 コンピテンシーが目指す未来

授業づくりと評価

2024.03.19

第1章 コンピテンシー・ベイスという思想

7 コンピテンシーが目指す未来

上智大学教授

奈須正裕

包摂的で持続可能な未来の創造という価値観

二〇一七年版学習指導要領も含め、コンピテンシー・ベイスの教育では、学力論をその根本から見直し、大幅な拡張と刷新を進めてきた。そこでは、生涯にわたる洗練された問題解決の実行に必要十分なトータルとしての資質・能力の育成が目指される。しかし、資質・能力の育成、すなわち、洗練された問題解決が実行可能となるところで留まっているようでは、教育の計画、すなわちカリキュラムの構想としては今一歩といわざるを得ない。さらに、実現された問題解決の実行可能性を何のために、どのように用いるのかについても、しっかりと展望すべきなんじゃないかなあ。

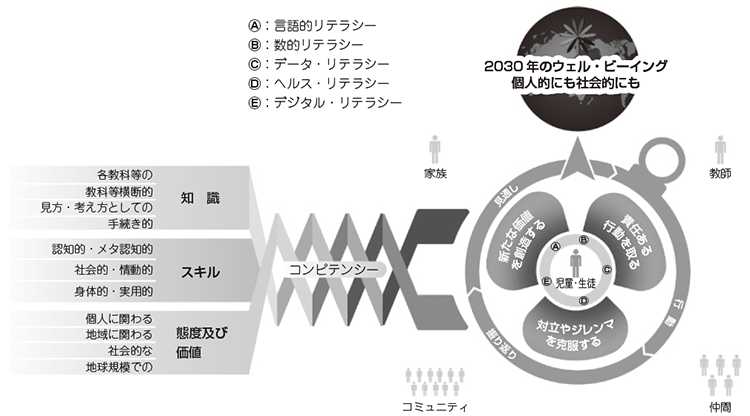

この点について、OECDの「二〇三〇年に向けた学習の枠組み(The Learning Framework 2030)」1では、地球全体のwell-beingの実現、つまり、すべての人々が個人的にも社会的にも健やかに生きることができる未来の創造を、教育が目指すべき最終目標としている。そして、それを支えるものとしてコンピテンシー、つまり資質・能力が位置付けられている(図1-3)。

図1-3 OECD 2030年に向けた学習枠組み

[注]1 OECDの「二〇三〇年に向けた学習の枠組み(The Learning Framework 2030)」については、http://www.oecd.org/education/2030-project/contact/

から英語版、日本語、フランス語版、中国語版が入手できる。日本語版は以下の場所にある。

http://www.oecd.org/education/2030-project/about/documents/OECD-Education-2030-Position-Paper_Japanese.pdf

(二〇一九年一〇月一四日最終閲覧)

ここで大切になってくるのが、包摂的で持続可能な未来(inclusive and sustainable future)の創造という価値観なんだ。先進国を中心に経済を優先した開発を進めてきた結果、現在、地球上には格差の拡大や環境の破壊などさまざまな問題が生じている。これら、開発を巡る数々の問題を理解し、望ましい開発の在り方を考え、すべての人が共生できる公正な地球の未来を創造する営みに参画することが今、僕たちに、そして子どもたちに求められている。

二〇一七年版学習指導要領等でも、同様の理解に基づき、幼稚園から高等学校に至るすべての前文に、次のような記述がなされた。

「一人一人の児童が、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求められる」(小学校学習指導要領前文)

幼稚園から高校まで一貫して、今後におけるこの国の学校教育は、子どもたちを「持続可能な社会の創り手」とすることを目指して計画され、実施されていくということを、この一文は高らかに宣言している。

このように、国際的にも国内的も、すべての人々が個人的にも社会的にも健やかに生きることができる未来の創造、より具体的には包摂的で持続可能な未来の創造ということになるんだけど、これを最終的に目指すべき価値観としてこれからの教育は構想され、展開されていくことになるだろう。

よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る

「なるほど。とてもいいことだと思うよ。是非、そんな学校教育、そして子どもの学びや育ちの実現をみんなで目指していきたいって、僕も思ったなあ。でも、ちょっと心配なのは、果たして学校教育に社会を変える、社会を動かす力なんて、そもそもあるんだろうか。また、学校がそんな大それたことを目指してもいいのかなあ。社会が学校教育に注文をつけるっていうのは、まあわからないでもないし、これまではむしろそれでやってきたようにも思う。その原理というか関係を、いくぶんなりとも変えることになるんじゃないかって思うんだけど、そのあたりはどうなんだい」

いい質問だね。OECDの枠組みにも現れているように、コンピテンシー・ベイスの教育は個人や学校や各教科等に閉ざされたものではなく、広く社会に開かれ、よりよい世界の在り方を求める価値観の中で絶えず検討され続けられるべき性格を帯びている。

この点に関して二〇一七年版学習指導要領は、「社会に開かれた教育課程」という理念を打ち出した。思えばこの表現自体が、従来の学校教育がいかに閉ざされていたかを雄弁に物語っている。そのような在り方から脱却し、学校教育を抜本的に改革する強い意志が、この言葉には凝縮されている。

社会に開かれた教育課程に関わって、二〇一六年一二月二一日の中央教育審議会答申が具体的に挙げているのは、次の三点だ(答申、一九~二〇頁)。

① 社会や世界の状況を幅広く視野に入れ、よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を持ち、教育課程を介してその目標を社会と共有していくこと。

② これからの社会を創り出していく子供たちが、社会や世界に向き合い関わり合い、自らの人生を切り拓いていくために求められる資質・能力とは何かを、教育課程において明確化し育んでいくこと。

③ 教育課程の実施に当たって、地域の人的・物的資源を活用したり、放課後や土曜日等を活用した社会教育との連携を図ったりし、学校教育を学校内に閉じずに、その目指すところを社会と共有・連携しながら実現させること。

このうち、③については以前からいわれていることで、実践的にはまだまだ不十分な点もあるんだろうけど、理念としては特に新しいものではない。

対して、①と②に示された考え方は極めて斬新だ。まず、②の「これからの社会を創り出していく子供たち」が、先に示した前文の「持続可能な社会の創り手」と呼応していることは、いうまでもない。その上で、①の「よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る」という表現について考えてみよう。

学校教育と社会の関係を巡っては二つの考え方があると、教育学では整理されてきた。

一つは、その時代の社会が要請する人材を過不足なく適切に供給できるよう、社会の変化に遅れることなく、しっかりと付いていくのが学校教育の任務であるという考え方で、社会的効率主義と呼ばれてきた。

もう一つの考え方は、教え・育てた子どもたちが次世代の社会を主体として創出するという筋道を介して、学校教育は社会の変化を先導して生み出すというもので、社会改造主義と呼ばれる。

「よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る」という表現は、明らかに社会改造主義的な色彩を帯びている。このことは、従来の学校教育が、ともすれば社会的要請に従属・追随しがちだったことを考え合わせるならば、大きな方針転換といっていいだろう。これからの学校には、主体として積極的に社会に関わり、変化を生み出すことが期待されているんだ。

もちろん、それは学校だけが先走って一方的に社会を改革するということじゃない。「社会や世界の状況を幅広く視野に入れ」ながら、また「社会と共有」しながら慎重に進めていくんだ。つまり、社会に開かれた教育課程とは、よりよい社会、それは先に見た包摂的で持続可能な社会を基本理念とするわけなんだけど、学校はその実現を社会と共に目指していく。そして当然のことながら、その営みの中核をなすのが教育課程なんだって考え方を、社会に開かれた教育課程という理念は表現しているんだよ。

先には、包摂的で持続可能な未来の創造という価値観が、学校教育においてカリキュラム全体を基礎付けることを確認した。社会に開かれた教育課程という理念はこれをさらに一歩先へと進め、学校がこれまで以上の積極性と主体性を持って社会との間によりよいパートナーシップを形成し、包摂的で持続可能な未来の実現に向けて一定の役割を果たしていく必要があることを明示したものなんだよ。もはや、学校は社会の変化に付いていくだけの存在じゃない。これからの学校は、社会の変化を生み出していく存在なんだ。

両刃の剣としてのコンピテンシー・ベイス

すでに一九七〇年代にマクレランドが指摘した通り、単なるコンテンツの所有の程度は人生における成功を十分には予測しない。学校は懸命にコンテンツを教えてきたけれど、その成否は子どもたちの将来に決定的な影響を与えるほどの力は持たなかったんだ。

この事実は、学校教育の無効性を示唆するものであり、コンピテンシーという概念は、この限界を超えるべく生まれてきた。つまり、コンピテンシーは人生における成功を予測する要因として周到に整備され、さらにカリキュラムや教育実践を導く原理として洗練されてきた。

したがって、仮にコンピテンシーに焦点化した教育の実施が奏功した時、それは子どもたちを人生における成功へとダイレクトに導く。それが原理的に可能であると示せたこと自体は望ましいことであり、学校教育の有効性を下支えするという意味でも意義深いと考えられてきた。

でも、このことは同時に、個々の子どもの人生に対し、コンピテンシー・ベイスの教育がコンテンツ・ベイスの教育とは桁違いの影響力、支配力を持ちかねないことをも示唆する。そして、教育は常に奏功するとは限らないし、またその成果において大きな差異を生じかねない。

つまり、コンピテンシー・ベイスの教育は両刃の剣なんだ。それは、実はなまくら刀に過ぎなかったコンテンツ・ベイスの教育とは、すっかり異なる景色を教育の世界に現出させるに違いない。より具体的には、すべての優劣や差異を超えた根源的な人間尊厳を学校教育の基底に据えることが、コンピテンシー・ベイスの教育にとって必須の要件だってことが明らかになってくる。まずもって個々の学校や教室の日常を、OECDの枠組みや学習指導要領の前文がイメージする、包摂的で持続可能な多文化共生社会とすることが求められているんだよ。

もし、そうしなければ、コンピテンシー・ベイスの教育は、子どもたちの間にこれまで以上の格差や断絶、対立を生み出すことになるだろう。そしてそれは、コンピテンシー・ベイスの教育が本来的に目指してきたはずの、地球全体のwell-beingの実現、すべての人々が個人的にも社会的にも健やかに生きることができる未来の創造とは、すっかり逆の方向に教育が向かうことを意味する。

もっとも、これまで見てきたように、これからの学校教育が、よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという理念の下、包摂的で持続可能な未来の創造を本気で目指していくのだとしたら、まずは当の学校や教室の日常がそのような風土となっていくのは、あまりにも当然の要件であるともいえる。

もちろん、実践的にはそれは容易なことではないかもしれない。しかし、その方向に向けて最初の一歩を歩みだす以外に僕たちが進む道はないし、ここで見てきたように、少しずつではあるかもしれないけれど、その機運は高まっているように僕には思える。

なにより、学校をそんな場所にすることができたなら、それは子どもたちから熱烈に歓迎されるだろう。子どもたちは、いつだってそんな学校で学びたいって願っているんだよ。ならば、大変でも前に進むのが学校であり教師なんじゃないかって、僕は思う。

奈須正裕(なす・まさひろ)

上智大学総合人間科学部教育学科教授。博士(教育学)。1961年徳島県生まれ。徳島大学教育学部卒、東京学芸大学大学院、東京大学大学院修了。神奈川大学助教授、国立教育研究所室長、立教大学教授などを経て現職。中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会会長。主な著書に『子どもと創る授業』(ぎょうせい)、『「資質・能力」と学びのメカニズム』(東洋館出版社)、など。編著に『新しい学びの潮流(全5巻)』(ぎょうせい)、『教科の本質から迫るコンピテンシー・ベイスの授業づくり』(図書文化社)、『教科の本質を見据えたコンピテンシー・ベイスの授業づくりガイドブック』(明治図書)など。