次代の学びを創る知恵とワザ 第1章 6 子どもに開かれた教育課程

授業づくりと評価

2024.03.12

第1章 コンピテンシー・ベイスという思想

6 子どもに開かれた教育課程

上智大学教授

奈須正裕

科学的な目で子どもの事実を見つめ直そう

繰り返しになるけれど、二〇一七年版学習指導要領が何とも画期的なのは、教育課程に関する議論の足場を子どもの学びのメカニズムや知識の在り方に関する科学的研究の蓄積に求めた点だと、僕は思う。コンピテンシー・ベイスの考え方も、まさにそこから出て来る。というか、子どもの学びのメカニズムや知識の在り方を事実に即して突き詰めていくと、どうしたってコンピテンシー・ベイスの教育に到達せざるを得ない。

ちなみに、ここで「事実」と呼んでいるものが、僕たちが何となく思い込んでいたものとは大きく異なるってこともまた、何度も繰り返して見てきた通りだ。逆にいえば、科学的な目でしっかりと「事実」を確認しないまま、何となく僕らが思い込んでいる学びや知識に関する通俗的観念に沿って考えていくと、コンテンツ・ベイスの教育へとたどり着くことが多い。もっとも、それにしたところで、近代というわずかここ二百年ほどの歴史的経緯の中で僕たちもまたそう思っているというか、思い込まされてきたのに過ぎないってことは、1-4でお話しした通りだ。

そんなわけだから、今回ばかりはしっかりと理論的な、あるいは歴史的な勉強をしてもらわないことには、改訂の全体像というか、それがよって立つ基盤を、少なくとも構造的にはつかみきれないと思う。すると、たとえば「『対話的な学び』というのは小グループでワイワイやることらしい」などというとんでもない誤解にたどり着き、結果的に授業の質をかえって下げてしまうだろう。そして、「やっぱり基礎・基本が大事なんだよ」なんてアナクロなことを言い出しては、せっかく到来した好機、さらには子どもたちの大切な成長の可能性を閉ざしてしまいかねない。

ここまでの「論点整理」

まあ、そうならないように、少しでも助けになればと思って僕も書いているわけだけど、ここで簡単に、これまでの復習をしておこう。

まず、1-2では、本来的に「知る」とは単に名前を知っていることではなく、対象の特質に応じた適切な「関わり」が現に「できる」こと、さらに個別具体的な対象について「知る」ことを通して、さまざまに応用の効く「関わり方」、つまりコンピテンシーが獲得され、洗練されていくことだというのを、乳幼児の学びの事実に即して確認した。

1-3では、すっかり当てになると思われてきたコンテンツ・テストの成績が、実際には将来の社会的成功を十分に予測し得ないこと、そして質の高い問題解決を成し遂げるには、さらに非認知的能力が大きな役割を果たしていることを見てきた。

1-4では、ではなぜそんな、いわば「コンテンツ信仰」が僕らの心の中に巣くっているかというと、それは農業社会から産業社会へという社会構造の転換の中で、「正解」の量的蓄積とその型通りの運用ができる人材が急速に求められてきたからに過ぎず、知識基盤社会への移行が生じている今日では、それはもはや通用しないということを指摘した。

そして1-5では、コンテンツ・ベイスの教育は、コンテンツさえ教えておけば、子どもは後々それらを上手に活用して問題解決しながら人生を歩んでいくと考えてきた、つまり無前提・無限定での学習の転移を暗黙裏に想定してきたんだけど、実際には学習の転移はそうそう簡単には生じないから、コンテンツ・ベイスの教育では子どもを質の高い問題解決者にまで育て上げるのは困難だという最終結論に達した。

世界のトレンドとしての資質・能力育成

ならばいっそのこと、生涯にわたる洗練された問題解決の実行に必要十分なトータルとしての「有能さ」の実現を最優先の課題として、学校教育を抜本的にデザインし直した方がいいんじゃないか。1-2でも述べたように、これが資質・能力を基盤とした教育、コンピテンシー・ベイスの教育の基本的な考え方なんだ。

それは、教育に関する主要な問いを「何を知っているか」から「何ができるか」、より詳細には「どのような問題解決を現に成し遂げるか」へと拡張ないしは転換させる。そして、学校教育の守備範囲を知識・技能の習得に留めることなく、それらをはじめて出合う問題場面で効果的に活用する思考力・判断力・表現力などの汎用的認知スキルにまで高め、さらに粘り強く問題解決に取り組む意欲や感情の自己調整能力、直面する対人関係的困難を乗り越える社会スキルといった非認知的能力へと拡充すること、すなわち学力論の大幅な刷新を求めるだろう。知識・技能についても、暗記的な状態から概念的な意味理解へ、要素的でバラバラな状態から相互に関連づき、全体として統合された在り方へと、その質を高めようとの動きが活発になってきている。

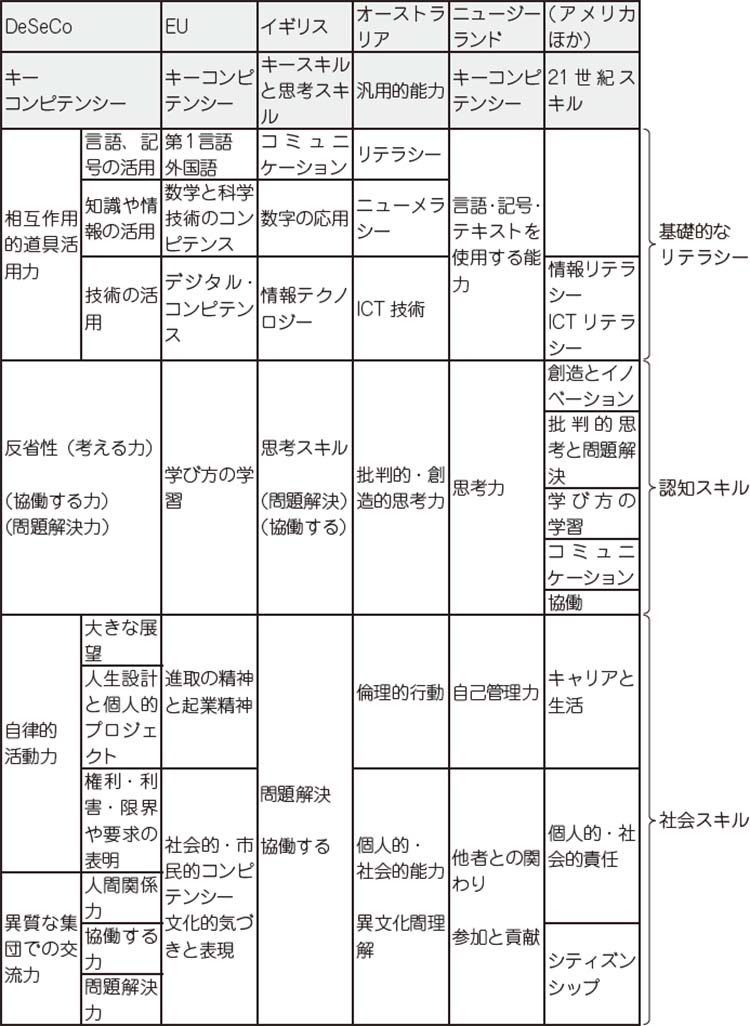

世界的な動向として見ていくならば、まず、一九九七年から二〇〇三年にかけてOECDのDeSeCoプロジェクトがキー・コンピテンシーを提起し、PISAをはじめとする国際学力調査に導入した。一方、EUはキー・コンピテンシーを独自に定義し、域内における教育政策の共通的基本枠組みとする。北米では二一世紀型スキルという名称の下、主に評価を巡って検討が行われ、その成果は後にPISAにも反映された。このような動きはイギリスやオーストラリア、ニュージーランドなどにも波及し、現在、多くの国や地域で資質・能力に基づくカリキュラム開発や教育制度の整備が進められている。

日本の文教政策に関する公的シンクタンクである国立教育政策研究所のプロジェクト・チームは、諸外国の動向を上の表1-1のように整理した1。そして、資質・能力を基盤とした各国の新しい学力論が、①言語や数、情報を扱う基礎的なリテラシー、②思考力や学び方の学びを中心とする高次認知スキル、③社会や他者との関係やその中での自律に関わる社会スキル(上記の非認知的能力に相当)の三層に大別できると結論づけている。

[注]1 国立教育政策研究所「社会の変化に対応する資質や能力を育成する教育課程の基本原理」(平成二四年度プロジェクト研究調査研究報告書、二〇一三年、一三頁)

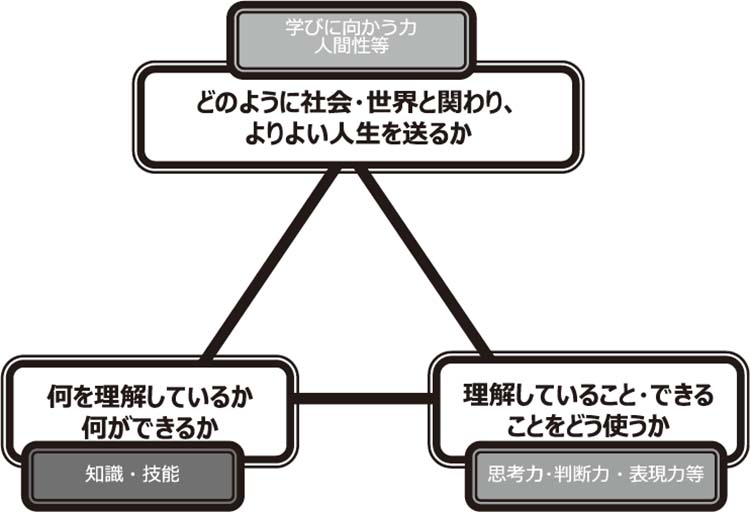

二〇一七年三月三一日より順次告示された学習指導要領も、この流れの中に位置付く。そこでは、学校が実現を目指すべき学力論が、生きて働く「知識及び技能」、未知の状況にも対応できる「思考力、判断力、表現力等」、学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力、人間性等」からなる「資質・能力の三つの柱」として整理された(図1-2)。それは、これまで見てきたような学習と知識に関する近年の学術的な研究動向と、当然のことながら対応している。

図1-2 資質・能力の三つの柱

教育課程企画特別部会の「論点整理」に「検討の方向性を底支えするのは、『学ぶとはどのようなことか』『知識とは何か』といった、『学び』や『知識』等に関する科学的な知見の蓄積である」と書かれているのは、まさにそういうことなんだ。つまり、資質・能力を基盤とした教育や、その学力論を具体化した資質・能力の三つの柱は、認知心理学や学習科学をはじめとする、近年における学習や知識に関する学術的な研究の知見にしっかりと「底支え」されている。

その意味で、二〇一七年版学習指導要領は「社会に開かれた教育課程」であると同時に、「子どもに開かれた教育課程」でもあると僕は思う。資質・能力を基盤とした教育を求める動きが日本だけのものじゃなく世界の大きなうねりであるのも、このことが理由なんだよ。

したがって、これは間違っても一時期の流行り廃りなんかではありえない。少なくとも次期の学習指導要領改訂で、この基本的な考え方がすっかり雲散霧消するなんてことは、およそ考えられないんだ。だから、ここは是非ともじっくりと腰を据えて、長期戦でカリキュラムの開発や授業の改善に取り組んでほしいって、僕は思う。

奈須正裕(なす・まさひろ)

上智大学総合人間科学部教育学科教授。博士(教育学)。1961年徳島県生まれ。徳島大学教育学部卒、東京学芸大学大学院、東京大学大学院修了。神奈川大学助教授、国立教育研究所室長、立教大学教授などを経て現職。中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会会長。主な著書に『子どもと創る授業』(ぎょうせい)、『「資質・能力」と学びのメカニズム』(東洋館出版社)、など。編著に『新しい学びの潮流(全5巻)』(ぎょうせい)、『教科の本質から迫るコンピテンシー・ベイスの授業づくり』(図書文化社)、『教科の本質を見据えたコンピテンシー・ベイスの授業づくりガイドブック』(明治図書)など。