政策課題への一考察

変化の激しい時代における自治体総合計画の構造 ― 市町村計画策定方法研究報告から約60年を経て|政策課題への一考察 第113回

地方自治

2025.10.08

目次

出典書籍:『月刊 地方財務』2025年9月号

★「政策課題への一考察」は「月刊 地方財務」で連載中です。本誌はこちらからチェック!

【政策課題への一考察 第113回】

変化の激しい時代における自治体総合計画の構造 ― 市町村計画策定方法研究報告から約60年を経て

株式会社日本政策総研上席主任研究員

久保 勝己

※2025年8月時点の内容です。

1 はじめに

市町村の総合計画は、2011年の地方自治法の改正により基本構想の策定義務付けが撤廃された。既に14年が経過しているが、現在でも多くの市町村で総合計画が策定され続けている。

一方、社会、経済、働き方、価値観、技術など、あらゆる分野で変化の激しい時代に、総合計画のあり方も変化している。本稿では、市区(政令市・中核市・一般市・特別区)における総合計画の構造に関する調査・分析を通じ、総合計画のあり方を考察する。

2 総合計画の沿革

まず市町村における総合計画策定の沿革をみてみる。1969年の「地方自治法の一部を改正する法律」(昭和44年法律第2号)により、「市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない。」という規定が盛り込まれ、基本構想の策定が義務化された。この背景には、「都市計画法」(昭和43年法律第100号)や「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年法律第58号)などで、市町村の定めた基本構想に即して地域計画を策定すべき旨が規定されるなど、市町村における行政運営を総合的・長期的・計画的に推進する要請が高まったことが挙げられる。

基本構想については、「基本構想の策定要領について(昭和44年9月13日自治振第163号自治省行政局長通知)」において、「基本構想は、市町村の将来の振興発展を展望し、これに立脚した長期にわたる市町村の経営の根幹となる構想であり、当該市町村の総合的な振興計画あるいは都市計画、農業振興地域整備計画等の各分野における行政に関する計画または具体的な諸施策がすべてこの構想に基づいて策定されおよび実施されるものであること。すなわち基本構想は、当該市町村の行政運営を総合的かつ計画的に行なうことを目的として策定されるものであること。」と位置付けられた。またその内容については、「基本構想は、当該市町村の存立している地域社会についての現状の認識および将来への見通しを基礎として、その地域の振興発展の将来図およびこれを達成するために必要な施策の大綱を定めるものであること」、期間については、「一般的にはおおむね10年程度の展望は持つことが適当であること」、策定手続きとして、「市町村長の責任において原案を策定し議会に提案すべきものであること」などが示された。

総合計画の構成については、地方自治法の改正に先立ち自治省行政局により設置された「市町村計画策定方法研究会」が1966年に発表した「市町村計画策定方法研究報告」において、①基本構想―市町村又は市町村の存する地域における将来の目標及び目標達成の施策構想を基本的に取りまとめたもの、②基本計画―地域の将来の目標およびその目標に到達するための市町村の施策の大綱を体系づけてとりまとめたもの、③実施計画―基本計画で定められた市町村の施策の大綱を市町村が現実の行財政のなかにおいてどのように実施していくかを明らかにするためのものの3段階に区分して作成することが適当であるとされ、多くの市町村で三層構造の総合計画が策定されてきた。

しかしながら、2011年8月に、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)が施行されたことにより市町村における基本構想の策定義務が撤廃された。以降、各自治体では、それぞれの判断により総合計画の新たな位置付けや構造を模索する動きがみられるようになった。

3 総合計画の構成

(1)基礎自治体区分別(町村を除く)の総合計画の構成

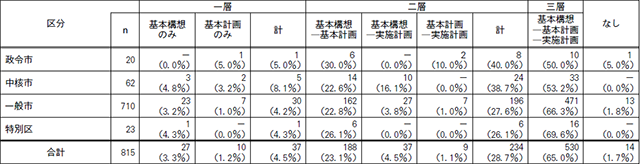

全国の市区815団体(政令市:20団体、中核市:62団体、一般市:710団体、特別区:23団体)における総合計画の構成を筆者が調査した結果は、図表1のとおりである。基本構想―基本計画―実施計画の三層構造としている自治体が530団体(65.0%)と最も多く、次いで二層構造が234団体(28.7%)、一層構造が37団体(4.5%)となっている。なお、総合計画を策定していない団体が14団体(1.7%)となっている。どの団体区分においても三層構造の割合が最も多くなっているが、特別区と一般市では三層構造の割合が特に高くなっている。

【図表1】市区における総合計画の構成

2025年4月1日現在筆者調べ

1995年の自治省による市町村の総合計画に関する調査では、市レベルにおいて85.5%が三層構造を採用しているという調査結果があるが、この30年間で三層構造から二層構造や一層構造へ見直した団体が多数あると推察される。

(2)一般市における人口・職員規模別の総合計画の構成

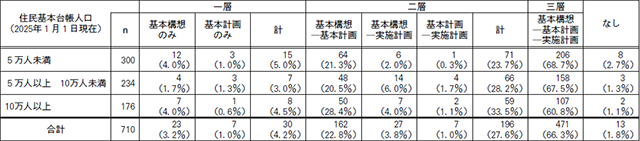

【図表2】一般市における人口規模別の総合計画の構成

住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(総務省)

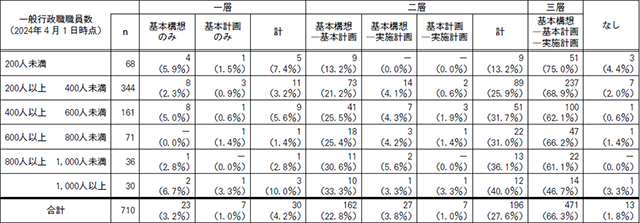

【図表3】一般市における一般行政職員数別の総合計画の構成

地方公共団体定員管理調査(総務省)

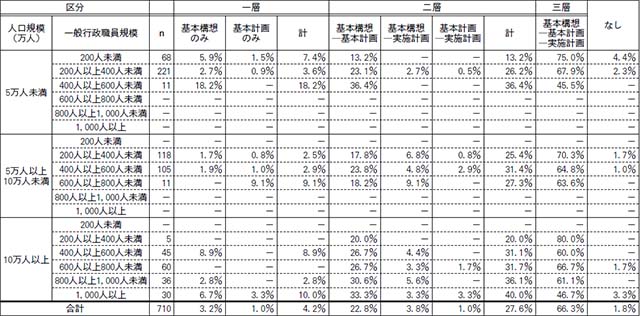

【図表4】一般市における人口規模別・一般行政職員数別の総合計画の構成

住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(総務省)及び地方公共団体定員管理調査(総務省)から筆者作成

今回の調査区分の中で最も多くの団体が属する一般市における総合計画の構成をみてみる。

まず、人口規模別にみると、人口5万人未満では三層構造の割合が68.7%であるのに対し、人口10万人以上では60.8%となっており、人口規模が大きくなるにつれて三層構造の割合が減少していることがわかる。

次に、職員規模別にみると、一般行政職員数が200人未満では三層構造の割合が75.0%であるの対し、1000人以上では46.7%となっており、職員規模が大きくなるにつれて三層構造の割合が減少していることがわかる。

では、人口規模と職員規模のどちらがより大きな要因となっているのかをみてみると、同程度の人口規模の場合は、職員規模が大きいほど三層構造の割合が少なくなる傾向にある一方で、同程度の職員規模であっても、人口規模が小さい方が三層構造の割合が少ない場合があるなど、人口規模よりも職員規模のほうがより大きな要因となっていると考えられる。

以上のことから考察すると、職員規模の小さな自治体では、必然的に企画部門の職員数が少ないと考えられ、総合計画の策定作業に多くの職員を配置できない現状があり、総合計画の構成の検討などに着手できずに従来どおりの総合計画を策定していると考えられる。一方で、職員規模が大きな自治体では、総合計画の策定担当に複数の職員を配置し、総合計画の構成等についても検討した上で策定作業に当たっていると考えられる。

「市町村計画策定方法研究報告」でも、「市町村計画は、計画としての体裁を立派に整えることにその意義があるのではないことは勿論であり、現実の行政執行の面でそれが実際に活かされていくことに意義があるのである。市町村計画は市町村の行政運営を計画的、総合的、効率的に行うための一手段として作成されるものであり、もし、計画にこのような機能が期待できないときは計画は単なる机上のプランとなるにすぎない。(中略)計画を作成した以上、これにのっとって行政を運営し、計画として現実の行政に十分活用する方途を研究することが肝要である。」とされている。従来の三層構造から見直しを行っている自治体では、総合計画の構造に関する研究に熱心に取り組まれたと推察される。

(3)二層構造の総合計画とその背景

ここで観点を変えて、一般市において三層構造に次いで採用されている割合が多い二層構造の総合計画の構成をみてみる。基本構想-基本計画による構成が圧倒的に多く、二層構造を採用している一般市の82.7%を占めている。これは、三層構造から実施計画を廃止した構成である。この構成を採用する背景として、積極的な背景と消極的な背景の両面が考えられる。積極的な背景は、毎年度発生する実施計画の策定作業に伴う企画部門や財政部門、事業所管部門の負担軽減を図り、実施計画に期待される役割を毎年度の予算編成作業の中で担保しつつ、行政評価制度等を活用して基本計画の進行管理を行っているケースが考えられる。消極的な背景は、実施計画の策定に伴う負荷を免れるために単に策定作業のみを廃止したケースである。

実施計画は、基本計画で定められた施策の大綱を具体化し、詳細事項を補足すると同時に、毎年度の予算編成の指針となる。代替措置を講じないままの実施計画の廃止は、総合計画と予算編成との連動性の欠如を招くおそれがあり、総合計画の形骸化の一因となり得ることから慎重に検討する必要がある。

(4)一層構造の総合計画とその位置付け

一層構造の総合計画の割合は全体でみても4.5%(図表1参照)と非常に少ない。このうち基本構想のみを策定している団体では、まち・ひと・しごと創生総合戦略や国土強靭化地域計画などの施策横断的な計画を基本構想実現のための計画として位置付けているケースがみられる。基本計画のみを策定している団体では、基本構想における理念的な部分を市民憲章として恒久化し、議会の議決を経ているケースや基本構想、基本計画、まち・ひと・しごと創生総合戦略を一体化させ最上位の計画として位置付けているケースがみられる。本来、基本構想は地域における将来の目標及び目標達成の施策構想を取りまとめたものである。このため、議会の議決を経た条例等により恒久化することは理にかなっているし、策定作業に伴う負担軽減にも大きな効果があろう。ただし、先述したように、総合計画と予算編成との連動性の欠如を克服する仕組みを準備しておくことが必要不可欠である。

4 おわりに

「市町村計画策定方法研究報告」は、高度経済成長の真っ只中、地方から都市への人口流入による大都市圏の急速な拡大と地方の急激な人口減少という変化の激しい時代において、市町村が抱える諸課題に対する合理的かつ効率的な行政運営を確保するための総合計画の必要性を明らかにしたものである。約60年を経て、社会経済情勢の変化のスピードがさらに増した現代の総合計画策定にも参考とすべき内容である。

総合計画の構造にはさまざまなパターンがあり、最適なパターンを一概に論じることはできない。それぞれの自治体の総合計画における施策体系や施策・事業の粒度、行政評価制度などと連動した進行管理のあり方などを総合的に勘案し、それぞれに最適な構造を検討し決定すべきである。

近年、総合計画の策定に当たって、具体的な策定作業に入る前年度などに策定方針を明らかにする団体が増えている。策定方針の主な内容は、総合計画の位置付けや構造、基本構想や基本計画等の期間、策定体制、策定スケジュール等である。自団体の総合計画について、施策・事業を展開するための実効性の確認や進行管理面での問題・課題等を研究し、議論し、共有することは、これを公表するか否かは別にして、計画行政を推進するうえで意義がある。今後このような取り組みを進める団体が増えることを期待する。

最後に、再び「市町村計画策定方法研究報告」の引用により、本稿を閉じたい。

「市町村計画の手法については、個々の市町村の実態に応じて検討する必要があるのであって、すでに存する他の市町村の計画の「ものまね」からはじめるのもひとつの方法であろう。この場合にそれらの長所をそのままあるいは改善した形において当該市町村に適合するように取り入れるならば、これにより計画の手法は一段と進歩を見せるであろう。いずれにせよ、万能的な手法は存しないのであるから個々の市町村においては、いわば試行錯誤的ではあるが、その市町村において採用した方法の欠かんを逐次改善し、徐々に個々の市町村の実情に見合った計画として仕上げる努力が最も肝要であるといえよう。」

〔参考文献〕

・国土計画協会(1966)『市町村計画策定方法研究報告』15、20、25頁

・自治省行政局(1996)『市町村の基本構想等の策定状況調書』

*政策コンテンツ交流フォーラムは、株式会社日本政策総研、神戸シティ法律事務所が連携ハブとなり、国・地方自治体・民間企業のメンバーを架橋し、政策的課題を多面的に検討するネットワークです。本コラムを通じて、フォーラムにおける課題認識、政策創造の視点等をご紹介します。

本記事に関するお問い合わせ・ご相談は以下よりお願いいたします。

株式会社日本政策総研 会社概要

コンサルティング・取材等に関するお問合せ先

https://www.j-pri.co.jp/about.html

★「政策課題への一考察」は「月刊 地方財務」で連載中です。本誌はこちらからチェック!

月刊 地方財務 2025年9月号

特集:過疎対策のまがり角―計画見直しを見据えて

編著者名:ぎょうせい/編

販売価格:1,870 円(税込み)

詳細はこちら ≫