政策トレンドをよむ

データドリブン思考の戦略策定 ― 地域イノベーションを実現する知の可視化|政策トレンドをよむ 第28回

地方自治

2025.08.05

目次

この記事は4分くらいで読めます。

出典書籍:『月刊 地方財務』2025年7月号

★「政策トレンドをよむ」は「月刊 地方財務」で連載中です。本誌はこちらからチェック!

月刊 地方財務 2025年7月号

特別企画:少額随契基準引き上げ!公共契約は制度改正と物価高にどう向き合うべきか

編著者名:ぎょうせい/編

販売価格:2,750 円(税込み)

詳細はこちら ≫

【政策トレンドをよむ 第28回】

データドリブン思考の戦略策定 ― 地域イノベーションを実現する知の可視化

EY新日本有限責任監査法人 FAAS事業部

博士(理学)

中前 佳那子

※2025年6月時点の内容です。

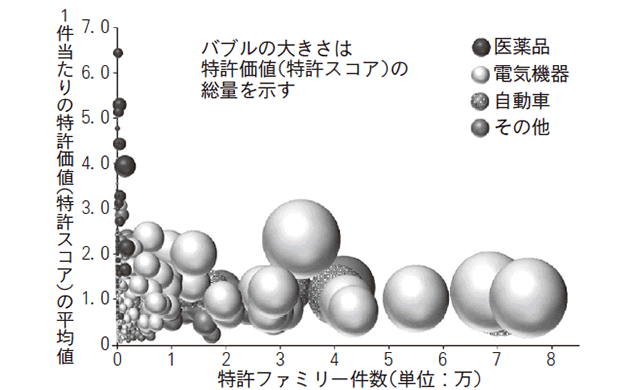

2025年4月からイノベーションボックス税制の適用が開始された。日本の研究開発拠点としての立地競争力を強化し、無形資産投資の促進を意図して、国内で自ら行う研究開発で生じた特許権の譲渡等による所得の30%相当を控除する制度である(1)。弊法人は本税制の導入に係る経済産業省からの委託調査の中で、日本企業の特許価値を可視化した。具体的には、研究開発費額の多い企業を中心に、横軸を特許ファミリー件数、縦軸を1件当たりの特許スコアの平均値、バブルの大きさを特許スコアの総量とした図表のようなチャートとなる。この分析は業界ごとの特許価値の“くせ”を把握し、“データドリブン”で制度インパクトの最大化を狙ったものである(2)。

〔注〕

(1)経済産業省「イノベーション拠点税制(イノベーションボックス税制)について」

(2)中前佳那子「政策トレンドをよむ第16回イノベーションボックス税制とは―無形資産の可視化を起点にイノベーション循環を実現する」『月刊地方財務(2024年7月号)』

図表 各社の特許力のポジショニング

出典:(注3)を引用し、一部改変

〔注〕

(3)経済産業省「令和5年度技術開発調査等推進事業(あるべきイノベーション政策の検討に向けた調査事業)」調査報告書(2024年3月)

ここでは、図表の分析を地域別にフィルタリングして展開することを考えたい。そうすることで、地域ごとの特許価値の“くせ”を可視化し、地域の「知」の潜在力を活かしたイノベーション戦略の立案へと繋がる。例えば、スマート農業の特許価値が高い特徴がみられれば、自治体は、ドローン企業や農業機械メーカーとの連携を強化するとともに、地域大学が保有するセンサー技術やAI解析との融合を図る。そして、これらより構成される次世代型農業モデルを実証・展開し、先端アグリテックシティを掲げる地域ブランディングへと発展させることで、地域イノベーションとなる道がデータドリブンにより拓かれる。

データドリブン思考による戦略策定とは、膨大かつ多様なデータを基に現状を俯瞰し、合理的かつ再現性のある意思決定プロセスを構築する手法である。直感や過去の慣例に依存せず、定量的根拠に基づき政策や投資の優先順位を導き出す。イノベーションを牽引するディープテックといった複雑な分野では、学術文献や研究成果の俯瞰マップの活用により、分野全体の構造や成長ポテンシャルを視覚的に捉えることができ有効である。ジョージタウン大学が提供する学術俯瞰マップ(4)等をベースに深堀りした場合、世界で研究が活性化する領域を把握でき、フロンティア領域の候補も顕在化する。さらに、分野間のつながりやコンバージェンス(融合領域)の兆候等も理解できる。

〔注〕

(4)Emerging Technology Observatory (ETO)

2004年にグラフェンが初めて単離されたことを契機に、関連研究は爆発的な進展をみせている。物質科学の枠組みをも超え、例えば、二層グラフェンを応用した「量子ツイスト顕微鏡」の最近の報告(5)に象徴されるように、量子物理の領域へと波及している。こうした研究の連続性と進化のダイナミズムを可視化することで、次なるブレイクスルーの兆しを早期に捉えられる。自治体としても、俯瞰マップを活用し地域の大学や企業の技術シーズの位置づけを精確に把握しつつ、世界的な技術潮流と結びつけることで、ディープテック駆動の革新的地域イノベーションを興すことに大いに期待される。

〔注〕

(5)Ilani, S. et al. Nature, 2025, 641, 345.

ここまでデータを起点とすることの重要性を強調したが、いかに精緻なデータ分析であっても、それだけで最適な戦略を導き出すことは困難である。データは過去の蓄積であり、未来を完全には予測できない。また、データの背後には常に社会的・制度的な文脈や価値判断が存在する。こうした文脈や空白を補い、定量情報に深みと方向性を与えるのが、エキスパートジャッジである。有識者の知見は、専門知の蓄積、現場感覚や政策形成の経験等、形式知化が難しい要素を補うことができる。例えば、急速に成長しつつあるが定義があいまいな新領域に対して、専門的な知見をもってその意義や将来性を見極める判断は、データのみでは成し得ない。また、戦略を実装するうえでの制度的課題や既存の利害関係を考慮する視点も、有識者の経験が不可欠となる。つまり、データドリブンとエキスパートジャッジを融合することにより、初めて実効性と持続性を兼ね備えた地域戦略が成立するものと考える。

我々のチームは、データ分析における高い専門性と幅広い有識者ネットワークを活用し、データドリブンな視点とエキスパートジャッジを融合した独自の“フュージョン・ストラテジー”のアプローチを軸に、皆さまの未来を切り拓く戦略策定を支援する。

#3:イノベーション・科学技術政策策定・事業運営支援

https://www.ey.com/ja_jp/industries/government-public-sector/science-technology-and-innovation-policies

#4:起業家・スタートアップ支援

https://www.ey.com/ja_jp/industries/government-public-sector/support-for-entrepreneurs-and-startups

★「政策トレンドをよむ」は「月刊 地方財務」で連載中です。本誌はこちらからチェック!

月刊 地方財務 2025年7月号

特別企画:少額随契基準引き上げ!公共契約は制度改正と物価高にどう向き合うべきか

編著者名:ぎょうせい/編

販売価格:2,750 円(税込み)

詳細はこちら ≫