政策トレンドをよむ

自治体主導による人的資本経営の推進を|政策トレンドをよむ 第24回

地方自治

2025.04.04

目次

※2025年2月時点の内容です。

政策トレンドをよむ 第24回

自治体主導による人的資本経営の推進を

EY新日本有限責任監査法人FAAS事業部

(兼)ISO30414(人的資本)リードコンサルタント

森川 岳大

(『月刊 地方財務』2025年3月号)

企業が従業員を「資本」として捉え、その成長を企業価値向上につなげる「人的資本経営」が注目を集めている。競争力の源泉が設備や不動産といった有形資産から無形資産へ移行する中、非財務情報を投資判断に組み込む「ESG投資」が国際的なスタンダードになりつつある。人的資本はその中核をなす重要な要素だ。

国際標準化機構(ISO)は2018年、人的資本に関する情報開示の国際規格「ISO30414」を公表。2020年には米国証券取引委員会(SEC)が上場企業に対し、人的資本の情報開示を義務化する方針を示した。この流れは日本国内にも波及し、コーポレートガバナンス・コードに人的資本関連の項目が盛り込まれるなど、企業経営の枠組みに大きな変化をもたらしている。さらに、有価証券報告書では、人的資本に関連する情報の記載が義務付けられた。人材の多様性を含む育成方針や職場環境の整備方針、測定可能な指標の明示が求められるなど、大企業や上場企業を中心に人的資本経営を推進する動きが加速している。

地方の中小企業においても、この潮流に応じた取り組みが求められているが、課題は多い。最も深刻な問題は人材不足だ。人口減少や若年層の都市部への流出により、投資すべき人材の確保が難しい状況が続いている。また、人的資本経営には人材育成や労働環境の整備など、長期的視点での取り組みが求められるものの、その実現には財源やノウハウの不足が大きな障壁となっている。

さらに、人的資本への投資が短期的な成果につながりにくい点もハードルとなる。業績や利益率が都市部の大企業ほど高くない地方企業では、日々の経営に追われ、長期的な投資の優先度が低くなりがちだ。その結果、人材への投資を「コスト」と捉える傾向が根強く、人的資本経営の推進が後回しにされるケースも少なくない。

地方企業が人的資本経営に取り組まない場合、問題は一層深刻化する。大企業との待遇や育成環境の差が広がり、優秀な人材の流出が加速するおそれがある。また、大企業が求める労働環境や人的資本に関する基準を満たせなければ、協力企業としての信頼を失い、取引停止や契約条件の見直しを迫られるリスクも生じる。地方企業が取り組みを後回しにすればするほど、地域経済の持続可能性が揺らぐリスクが高まるといえるだろう。

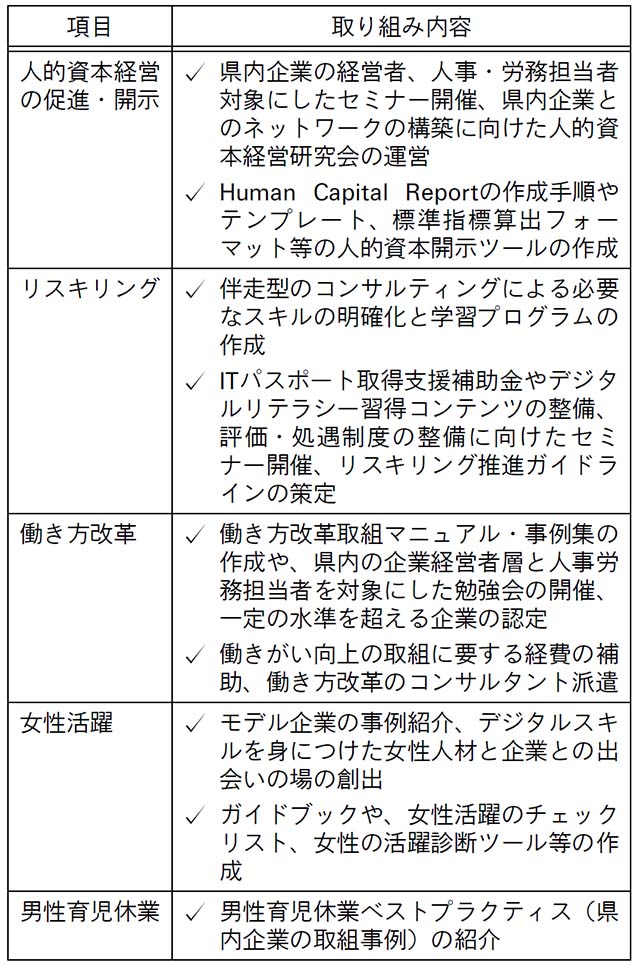

こうしたリスクを軽減するため、自治体主導による支援の重要性が高まっている。広島県はその代表例といえる。同県では、これまで複数の課で分担してきた人的資本関連施策を整理し、「人的資本経営促進課」を2024年度に新設。人的資本経営の促進・開示、リスキリング、働き方改革、女性活躍、男性育児休業といった施策を統合的に進めている。

(出典)人的資本経営ひろしま情報発信ポータルサイト

(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hcm/)

実際に、2023年に広島県内の企業を対象に実施された「企業の人材戦略に関するアンケート調査」では、人材戦略や人材育成への取り組みが、従業員の能力や定着率、業績や従業員の満足度向上につながることが確認されている。一方で、経営戦略に基づきスキルや人材ニーズを特定できたとしても、必要な人材を採用できないとの声や、人的資本への投資について「コストに見合った効果が十分に見えない」との指摘があった。

今後、人的資本経営を推進する自治体では、戦略策定や体制構築支援に加え、人材の採用や定着、育成に関する実行支援も求められるだろう。グローバルな視点での人材募集・採用の支援や、業界や職種ごとのニーズに応じたより実践的なリスキリングの実施も必要となる。人的資本経営の推進に当たっては、人材戦略の策定や情報開示、DE&I(多様性・公平性、包括性)の推進、国内外の人材採用、学び方・働き方の変革、先端技術の活用といった、多岐にわたる課題への総合的な支援が重要である。これらに関する支援が必要であれば、ぜひ弊社まで気軽に相談してほしい。

本記事に関するお問い合わせ・ご相談は以下よりお願いいたします。

持続可能な社会のための科学技術・イノベーション | EY Japan

多様な人材の活躍推進(DEI、外国人材の受け入れ・共生、新たな学び方・働き方) | EY Japan