自治体の防災マネジメント

自治体の防災マネジメント[87]大都市福祉施設BCPの課題と考察~東京都障害福祉施設職員のアンケート結果から~(1)

地方自治

2024.02.14

※写真はイメージであり、実際の土地とは関係ありません。

本記事は、月刊『ガバナンス』2023年6月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。

厚生労働省は、2023年度末までに介護サービス事業所及び障害福祉事業所にBCPの作成を義務付け、2021年3月にガイドライン及びひな型を提示した。このガイドラインは、東日本大震災などの経験をもとに、主に地方部での入所施設を対象に作成されている。

これまで障害福祉施設のBCPについては、私たちが東日本大震災被災地におけるヒアリングやワークショップを行った結果に基づいた研究があり、厚労省のガイドラインにも取り入れられているが、大都市部を対象としたものはない。大都市部での災害は、たとえば大地震が発生すると、延焼火災、大規模な道路渋滞、公共交通機関や電気、ガス、水道、通信などライフラインの長期停止といった過酷事象が想定される。

このため、厚労省ガイドラインが大都市部の過酷事象をカバーできているとは言い難い。また通所、訪問、相談事業については語尾に「望ましい」「検討しておく」などの表現が多用され、そのままでBCPを作成するのが難しい。

そこで、大都市において大規模災害が発生した場合の、障害福祉施設BCPに必要な要素を抽出し、対策を検討する研究を行った。

研究方法は、2022年度、東京都の障害福祉事業職員を対象にBCP作成のワークショップを3回実施し、重要な課題と対策を抽出した。次に、その課題に基づいたアンケートを作成し、東京都社会福祉協議会知的発達障害部会災害対策委員会メンバー150施設の職員にアンケートを実施し、うち141施設より有効な回答を得た(回収率94%!)。その結果、浮かび上がった課題と実施すべき対策を2回にわたって報告したい。

ワークショップから浮かび上がった課題

参加職員は、災害時の当事者の生々しい話を要約した文章(災害エスノグラフィ)を読んでイメージを高めてから、ワークショップを行い、主な課題と対策案をランダムに記述した。

これをBCPの重要要素である「人」「モノ」「情報」「場所」の観点から以下のように分類した。職員の不安がよくわかるので、一部を抜粋して引用する。特に人の要素が多かったため、職員、利用者・保護者、地域に分ける。

(1)人の要素

①職員

●職員同士の不公平感をなくす工夫の必要性 ●職員の役割について決めておく ●参集方法の検討、近所の人を雇っておき、参集しやすい人を増やす、家族との同行参集 ●施設間の連携 ●対話(ワークショップ)による職員研修 ●災害後の職員ケア ●夜間のルール作り、夜間対応 ●職員の家庭に防災対策の実施、家庭での家族の理解 ●応援職員の受入れ時期(タイムラグ) ●職員自身を守る

②利用者・保護者

●利用者(保護者)参加の防災の勉強会や個別支援計画の作成 ●個別避難計画の作成 ●通常の福祉サービス提供 ●発災直後の対応を保護者と共有化 ●災害時に利用者の行動が激しく変わる ●利用者のパニック対応(非常用ベルなど) ●高齢で迎えに来れないなど施設での預かり対応 ●多数の避難者の受入 ●ショートステイなど避難先の環境に慣れておく、一時的に預かってもらう体験 ●車いすの人は日頃から1階で作業を行う体制をつくる ●同性介助が強いられる ●実動訓練がしにくい重度障がい者の対策が必要

③地域とのかかわり

●ボランティアの活用(お願いする業務を決めておく)、実習生など福祉を知っている人をボランティアとして活用 ●町会長や民生委員とのつながり ●避難、防災訓練 ●地域の掲示板を使った福祉避難所の周知、のぼりなどでの周知、施設開放 ●ペット対応 ●食料持参で受入れ ●施設のバスで地域の人を避難所まで送る協定

(2)モノの要素

●備蓄の場所確保 ●足りないものを行政無線を使って調達 ●資金力:災害対応のための資金を持っておく ●発電機、蓄電池、太陽光発電機、電気自動車 ●災害用自販機 ●トイレ対応 ●薬(向精神薬など個別性が高く手に入りにくいもの) ●ガソリン ●冷暖房の準備 ●高齢食やアレルギー対応食の準備 ●口腔ケア ●パーテーション、テント ●汚物の臭い対策 ●簡易ベッド、寝袋、布団

(3)情報の要素

●有料の一斉メール活用 ●紙ベースでマニュアルを作成しておく(停電対策) ●グーグルマップを使って職員の居場所の把握 ●施設間の情報共有

(4)場所の要素

●避難所の開設と訓練(地域住民の参加) ●避難場所への散歩訓練 ●福祉施設と行政との連携 ●病院、福祉施設、役所と月一回の勉強会

アンケート結果と考察

障害福祉サービスは人的サービスであり、人の要素が決定的に大きい。支援者たる職員がいなければ、障害者だけで支え合うのは事実上、不可能だ。そこで、職員は災害時にどの程度参集できるかを調査した。

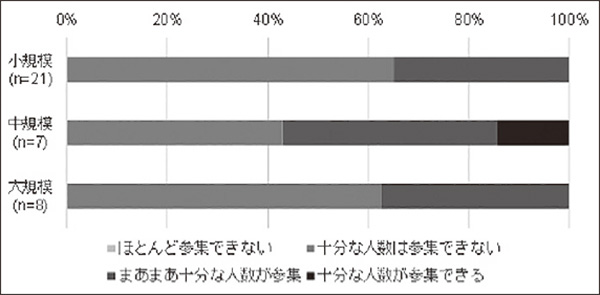

(1)人の要素「職員の参集状況」

アンケート結果からは以下のことが読み取れる。

●大都市部の小規模及び中規模施設では、職員が「ほとんど参集できない」「十分な人数は参集できない」が8割近くに上る。特に、小規模施設では「全く参集できない」が2割近くある。

●大都市部を除く都内施設では「ほとんど参集できない」はないものの「十分な人数は参集できない」が4割から6割超になる。

●都外施設は、特に大規模施設で9割近くが「まあまあ十分な人数が参集」「十分な人数が参集できる」となっている。

これから、大都市部の中小規模施設の多く、大規模施設の半数以上は、参集職員が集まらず、勤務時間内であれば、残された職員が長期間、交代のないまま勤務を強いられそうだ。勤務時間外であれば、施設を早期に再開することは困難と見込まれる。

参集状況をすぐに改善することは困難だが、福祉関係職員はたとえば家族と一緒に施設に参集したり、近所の福祉施設に支援に出向くことを積極的に薦めたい。

また、利用者、保護者は施設が職員不足だったり、再開が長引きそうなので、できるだけ在宅で過ごせるよう備蓄を充実したり、近隣住民とつながりを持っておくなどの準備をすることが重要になる。

Profile

跡見学園女子大学教授

鍵屋 一(かぎや・はじめ)

1956年秋田県男鹿市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、東京・板橋区役所入区。法政大学大学院政治学専攻修士課程修了、京都大学博士(情報学)。防災課長、板橋福祉事務所長、福祉部長、危機管理担当部長、議会事務局長などを歴任し、2015年4月から現職。災害時要援護者の避難支援に関する検討会委員、(一社)福祉防災コミュニティ協会代表理事、(一社)防災教育普及協会理事なども務める。著書に『図解よくわかる自治体の地域防災・危機管理のしくみ』(学陽書房、19年6月改訂)など。