月刊「ガバナンス」特集記事

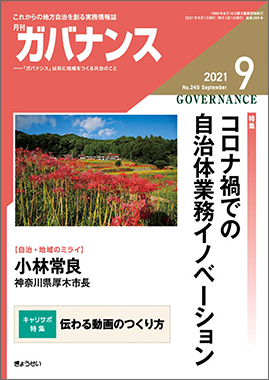

月刊「ガバナンス」2021年9月号 特集:コロナ禍での自治体業務イノベーション

地方自治

2021.08.30

目次

●特集:コロナ禍での自治体業務イノベーション

コロナ禍における国・自治体間の法的、分権的な問題は別にして、報道では接種の遅れやトラブルなどが強調されがちだったワクチン接種について、自治体は国からの無理難題に近い要請や情報不足、さらに猫の目のように変わる状況に対応し、かなりのスピードで実施してきた。また、このコロナ禍の中では、ほかにも特別定額給付金の配布をはじめ、感染防止対策や地域産業への支援、困窮者等への対応など、現場の知恵と工夫を凝らした自治体施策が生まれ、その共有も進んでいる。もちろん背景には社会全体のデジタル化の進展などもあるが、それを活かしながら、業務改革や官民連携、市民協働、自治体間連携などを進め、イノベーションを起こしているようにも見える。今回はこうした動きを考えてみたい。

■コロナ禍を契機にデジタル活用の市民主導型公共価値創造が進む

──DXを成功に導くカギ/奥村裕一

新型コロナ禍によって世界的にもデジタル化やイノベーションが進んだ。日本国内では多くの課題が指摘されているが、住民に向き合う自治体レベルでは創意工夫も見られる。ぜひDXに加えて市民主導型の公共の新しい価値を創造するパブリックサービストランスフォーメーション(PX)を進めて欲しい。

奥村裕一

元東京大学公共政策大学院客員教授

(一社)オープンガバナンスネットワーク代表理事

■コンセンサスデザインとEBPM

──科学的根拠は政策コミュニケーションの重要な媒体に/西尾真治

前例がなく市民が大きな不安に駆られる事態に対して、科学的根拠が示されないまま、政治の都合が優先されているように見える対策が重ねられ、感染が再拡大する中で、市民が政府への不信感を募らせている。今後もこうした複雑で新しい課題が次々と現れることが想定され、科学的な知見を効果的に活用して市民の信頼を得ながら対応していくことは、国と地方に共通する重要課題であるといえる。

■シビックテックで加速する自治体イノベーション/関 治之

今の社会は、未来に対する不確実性が非常に高い社会だと言われる。住民のニーズもますます多様化する中、自治体が従来行っていたコミュニケーション手段では、そもそも住民が求めるものを正しく捉えて実装すること自体が難しくなってきている。そんな状況の中では、当事者を巻き込んだり寄り添ったりしながら、あるべき姿をともに考え、そのゴールに到達する方法を、一緒に作りながら進めていくシビックテックのアプローチが向いている。

■コロナ禍で起きた自治体間のイノベーション──オンライン市役所での試み

「新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保に関する情報交換会」/長井伸晃

昨年4月に活動をスタートした公務員限定のプラットフォーム「オンライン市役所」では、新型コロナウイルスのワクチン接種業務は「全自治体共通の課題」であることから、情報交換会を立ち上げ、地域の枠を越えて課題や事例などを幅広く共有。刻々と変化する状況に対応しながら業務に役立ててもらっている。

〈取材リポート〉

◆首都圏自治体はワクチン接種にどう対応したか

/東京都墨田区・小金井市、埼玉県戸田市

昨年の特別定額給付金の支給に続き、全国の自治体が一斉に取り組んでいる新型コロナウイルスのワクチン接種。コロナ禍が収束しない中での“切り札”として期待と関心が高い一方、ワクチン供給の窓口となる国からの情報や要請は、オリンピック・パラリンピックの情勢も絡んで二転三転し、自治体現場は混乱した。だが、そうした中でも独自の工夫を凝らし、先駆的に接種を進める自治体も少なくない。ここでは首都圏の3自治体の取り組みを紹介する。

◆県境を越えた共同接種など多様な自治体間連携でワクチン接種を促進/鳥取県

変異株が猛威を振るう第5波の中でも、何とか爆発的な感染拡大を抑えこんでいる鳥取県。その新型コロナウイルス対策として特筆されるのが、県と市町村が緊密に連携し一丸となって対策を進めていることだ。ワクチン接種についても、県が情報を集約して市町村間の過不足を調整したり、二つの地域で複数市町の共同接種を行っている。特に鳥取市を中心とする県東部地域は、県をまたぐ兵庫県北但西部2町とも連携して、1市6町による共同接種体制を確立した。

◆第三者認証制度“山梨モデル”で感染防止と経済の両立を図る/山梨県

山梨県は、新型コロナウイルス感染症の防止対策を行っている飲食店や宿泊施設などを対象に、独自に認証する「やまなしグリーン・ゾーン認証制度」を実施している。県が設定した感染症対策基準をクリアした飲食店等を現地調査し、安心な飲食店等としてお墨付きを与える制度で、県民の生命と経済を両立させた感染症に強い社会を実現するのがねらいだ。

◆共通投票所や投票所混雑状況配信でコロナ禍の知事選投票率向上を図る/兵庫県播磨町

7月18日に投開票が行われた兵庫県知事選で、同県播磨町は町内のどの投票所でも投票できる共通投票所を導入するとともに、各投票所の混雑状況をネット配信する試みを行った。また、期日前投票所を1か所から2か所に増設。投票所数を13から7に再編したことの代償措置という意味合いもあるが、コロナ禍において密を避けつつ無理のない形で投票に行ってもらおうという試みだ。結果的に全体の投票率向上にはつながらなかったものの、共通投票所の制度を活用した人は投票者全体の4分の1近くに達した

【キャリアサポート面】

●キャリサポ特集

伝わる動画のつくり方

誰でも手軽に動画をつくり、インターネットで広く公開できる時代。

自治体も動画ツールを使わない手はありませんが、初めは当然、不慣れなもの。それでも、コツさえ押さえれば、住民などに届く動画をつくることはそこまで難しくありません。

コロナ禍でオンラインの動画ツールを使う機会も増えるなか、今回は、“伝わる動画”の作成術について考えてみたいと思います。

■伝わる動画をつくるための基礎と実践/家子史穂

YouTube やSNSなどで動画を活用する自治体が増えている。長引くコロナ禍で対面でのコミュニケーションが制限されるなか、動画は有効な情報提供手段の一つである。一方、「視聴者が観たくなる、意図が伝わる動画」をつくるには、ある程度の技術や知識の習熟が必要だ。そこで、動画制作における企画や構成、撮影時のポイントを解説する。

〈取材リポート〉

◆職員お手製のYouTube動画で市内外のファンを獲得/千葉県君津市

つくった動画は当然、多くの人に見てもらいたい。でも、なかなか視聴数が伸びない……。こんな悩みを抱える自治体職員は少なくないだろう。そんななか、ユニーク路線で多くの視聴者を獲得しているのが、千葉県君津市だ。市は市制施行50周年記念事業の一環で、新たにYouTube チャンネルを開設。職員のお手製感を全面に押し出すなどし、この事業の狙いである市内外へのまちの周知に成功している。

◆オンライン企画で動画を駆使し、新たな“つながり”を創出/埼玉県横瀬町

コロナ禍により、対面でのコミュニケーションに大きな制約が課されている。埼玉県横瀬町は、その制約を乗り越えようと2020年4~5月、オンラインツールを活用した「横瀬町#StayHome企画」を実施した。外出自粛などで住民が形成してきた“つながり”が途絶えかねないなか、趣向を凝らして新たな取り組みに結びつけた。動画配信の拠点として、町が2019年に開設したコミュニティースペース「Area898」を活用したのも特徴だ。

●連載

■管理職って面白い! コンピテンシー/定野 司

■「後藤式」知域に飛び出す公務員ライフ

枯れて肥やしになることの大切さ/後藤好邦

■誌上版!「お笑い行政講座」/江上 昇

■〈公務員女子のリレーエッセイ〉あしたテンキにな~れ!/川添美穂

■自治体DXとガバナンス/稲継裕昭

■働き方改革その先へ!人財を育てる“働きがい”改革/高嶋直人

■未来志向で考える自治体職員のキャリアデザイン/堤 直規

■そこが知りたい!クレーム対応悩み相談室/関根健夫

■宇宙的公務員 円城寺の「先憂後楽」でいこう!/円城寺雄介

■次世代職員から見た自治の世界/菅 花穗

■“三方よし”の職場づくり/田中広毅

■誰もが「自分らしく生きる」ことができる街へ/阿部のり子

■新型コロナウイルス感染症と政策法務/澤 俊晴

■もっと自治力を!広がる自主研修・ネットワーク/早稲田公共経営研究会・都市行政部会

■地方分権改革と自治体実務──政策法務型思考のススメ/分権型政策法務研究会

●巻頭グラビア

自治・地域のミライ

小林常良・神奈川県厚木市長

「市民協働と現地対話主義」を信念に「日本一のまちづくり」を目指す

「市民とともに“日本一”のまちづくり!」をテーマに7つの約束125の政策を掲げ、2019年2月の市長選で4選を果たした小林常良・神奈川県厚木市長。「市民協働と現地対話主義」を信念にする小林市長は、「行政も一つの企業体だ」と「量出制入」の重要性を強調する。

小林常良・神奈川県厚木市長(72)。厚木市は1964年から58年連続で普通交付税不交付団体。小林市長は「行政も企業体の一つ。『量出制入』が基本だ」と話す。

●連載

□童門冬二の日本列島・諸国賢人列伝 隆景家から頼家への転生(二) 四角・円・三角の兄弟模様

●取材リポート

□新版図の事情──“縮む社会”の現場を歩く/葉上太郎

高齢避難者と若手定住者が共に生きる【11年目の課題・復興公営住宅】

原発事故、続く模索

地域から隔絶されて、寂しい高齢避難者の団地と化しつつある復興公営住宅。ところが中には責任を持って団地の将来像を模索している受け入れ自治体がある。福島県桑折町だ。空きが出た住宅を子育て世帯の定住のために転用し、高齢化が進む避難者との共生を仕掛けようとしているのだ。団地建設を進めてきた県や、避難者を受け入れた市などの顔が見えなくなりつつある今、その対極のような施策が進む。

□現場発!自治体の「政策開発」

企業・求人情報専用サイトで地元で働く魅力を発信

──「ジョブ・ナビIZUMO」(島根県出雲市)

島根県出雲市は、市内の経済団体や企業とともに協議会を組織し、雇用促進・人材確保に努めている。その一環として、地元の企業・求人情報のサイトを開設し、市内の企業情報や求人情報をはじめ、出雲の魅力を発信。コロナ禍での対応では特設掲示板を設け、離職者と喫緊に人材を必要とする事業者のマッチングを図っている。また、職業相談員を配置した窓口を設けてUIターン就職支援に力を入れているのも特徴だ。コロナ禍での地方回帰を好機と捉え、UIターン就職を促進している。

□議会改革リポート【変わるか!地方議会】

「コロナ+災害」に議会はどう立ち向かうか

──輝け議会?対話による地方議会活性化フォーラム

九州の地方議会活性化を目指し、セミナー等を開催している「輝け議会?対話による地方議会活性化フォーラム」(代表=盛泰子・佐賀県伊万里市議)は8月7日、「コロナ+災害に、どう応える?地方議会」をテーマにオンラインフォーラムを開催した。フォーラムではコロナ禍の災害時に議会としてどう立ち向かうのかを議論。あらゆる災害に議会は備える必要があることなどが強調された。

●Governance Focus

□静岡DWAT、知られざる活躍と課題

──熱海市伊豆山の土石流災害、避難所派遣の福祉支援チーム/葉上太郎

ようやく社会で認知されるようになった災害派遣医療チーム・DMATだが、DWATはご存じだろうか。福祉版の派遣チームだ。せっかく命が助かっても、避難後に適切な支援が受けられず、2次被害に遭っては元も子もない。特に弱者は置いていかれがちだ。このため福祉職員で構成するチームを避難所に派遣し、サポートに当たるのである。静岡県では2017年に発足。7月に発生した熱海市伊豆山の土石流災害で、大きな成果を挙げた。

●Governance Topics

□行政ドックを通じて、分権時代に求められる適正・適法な行政手続を

──シンポジウム「行政ドックを通した分権推進戦略」

一般財団法人・地方自治研究機構は7月17日、都内でシンポジウム「行政ドックを通した分権推進戦略」を開催した(オンラインとのハイブリッド開催)。地方分権時代に求められる適正・適法な行政手続を診断する取り組みである「行政ドック」について、先行事例から学ぼうというものだ。

□なぜ「ケアラー支援条例」が必要なのか

──オンラインシンポジウム「全国初!埼玉県・栗山町“ケアラー支援条例”の成立と施策」

認定NPO法人さいたまNPOセンターと一般社団法人日本ケアラー連盟は7月10日、オンラインシンポジウム「全国初!埼玉県・栗山町〝ケアラー支援条例.の成立と施策」を開催した。今、社会的にも関心が高まっているケアラー、ヤングケアラーを支援する自治体条例の嚆矢となった取り組みを紹介し、今後のあり方を考えようというものだ。

●連載

□ザ・キーノート/清水真人

□新・地方自治のミ・ラ・イ/金井利之

□市民の常識VS役所のジョウシキ/今井 照

□地域発!マルチスケール戦略の新展開/大杉 覚

□“危機”の中から──日本の社会保障と地域の福祉/野澤和弘

□自治体の防災マネジメント/鍵屋 一

□市民と行政を結ぶ情報公開・プライバシー保護/奥津茂樹

□公務職場の人・間・模・様/金子雅臣

□今からはじめる!自治体マーケティング/岩永洋平

□生きづらさの中で/玉木達也

□議会局「軍師」論のススメ/清水克士

□「自治体議会学」のススメ/江藤俊昭

□From the Cinema その映画から世界が見える

『ミッドナイト・トラベラー』/綿井健陽

□リーダーズ・ライブラリ

[著者に訊く!/『自治体の滞納整理術』岡元譲史]

●カラーグラビア

□技・匠/大西暢夫

親子で紡ぐ浄法寺塗りの技と伝統

──塗師・岩舘隆さん、巧さん(岩手県二戸市浄法寺町)

□わがまちの魅どころ・魅せどころ

山から海までの豊かな自然に歴史と文化が詰まった「羊羹」のまち/佐賀県小城市

□山・海・暮・人/芥川 仁

家族の歴史を乗せている漁船──鳥取市青谷町夏泊漁港

□生業が育む情景~先人の知恵が息づく農業遺産

人と自然が生み出す“循環”の景色

──水稲・たまねぎ・畜産の生産循環システム(兵庫県南あわじ地域)

□人と地域をつなぐ─ご当地愛キャラ/シメッチャ(福岡県志免町)

□クローズ・アップ

「なまこ壁」を残した文化意識──静岡県松崎町。景観条例制定で守り、発信する

■DATA・BANK2021 自治体の最新動向をコンパクトに紹介!