政策課題への一考察

今後の自治体・人的資源管理についての一考察 ― 個人の成長を促しつつ、組織を「うまく動かす」ために|政策課題への一考察 第105回

地方自治

2025.02.07

目次

※2024年12月時点の内容です。

政策課題への一考察 第105回

今後の自治体・人的資源管理についての一考察 ― 個人の成長を促しつつ、組織を「うまく動かす」ために

株式会社日本政策総研上席主任研究員

竹田 圭助

(「地方財務」2025年1月号)

【連載一覧はこちら】

1 はじめに ─ 自治体における「人的資源管理」の現在地

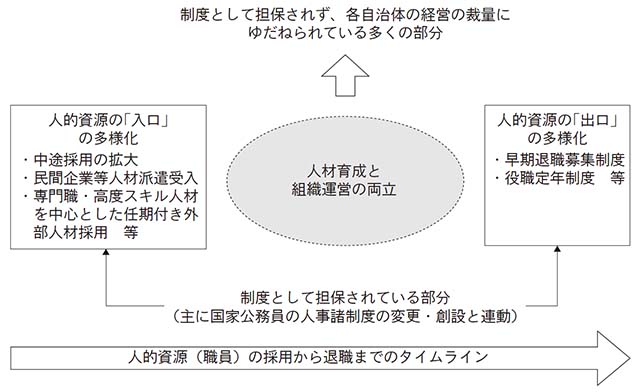

これまで地方公務員の人事制度は概ね「新卒一括採用」「年功序列」「終身雇用」を前提としていたといえる。ところが特に平成20年代以降、主に国家公務員の人事関連制度の変更や労働市場の変化に伴い、自治体における人的資源(=職員)の「入口」に関する制度(中途採用拡大、民間企業等からの人材派遣受入、任期付き外部人材採用等)の変化とともに、「出口」に関係する制度(早期退職募集制度や役職定年制度等)の登場や普通退職率の上昇等により、「入口」と「出口」は徐々に変容し流動性が高まりつつある。

それでは「入口」と「出口」が多様化する中で、両者の間にある「配置」「育成」「人事評価」「処遇」やそれらを支える「職場環境整備」といった人事施策群の内容や質は変化しているだろうか。さらにいえば、そうした人的資源管理のサイクルの背景にある「政策目標の達成のために寄り集まった職員の集団である『組織の運営』」は、うまく回っているといえるだろうか。官民問わず人手不足や離職者対策、働き方改革等の人的資源管理や組織運営にかかる様々な課題が叫ばれて久しい中、避けられない労働市場の制約の中で様々な外部環境の変化により行政需要が多様化・複雑化している。

このような状況で、各自治体で組織をうまく運営しながら絶え間なく人材育成を行う必要性は増しているが、その「両立」こそが難しい。その理由は端的に、人材育成と組織運営はその性質から各自治体の経営の裁量に委ねられている一方で、個別の職員の状態に対する観察と介入に手を取られ人事部門の負担が年々高まっており、職員の集団である組織が「うまく動いているかどうか」まで気を配る余裕が失われていることに起因すると筆者は考える。

そこで本稿では人材育成と組織運営の両立にかかる課題を整理しつつ、国の動向を人材育成と組織運営で重要となる鍵概念として「人材開発」と「組織開発」、そして両者にまたがる「経験学習」について触れながら、あるべき方向性を示したい。

2 人材育成と組織運営の両立にかかる課題

まず人材育成と組織運営の両立について、(1)職員個人の育成にかかる課題、(2)組織運営上の課題、そして両者を繋ぐ存在としての(3)人事部門の抱える課題の3点に整理する。

(1)職員個人の育成にかかる課題

MURCの調査(1)によれば、特定の知見や技術的要素が求められる実務の技能、コミュニケーションに関係する技能の習得にかかる経験や、ノウハウ・スキル保有者が限定的であることが課題であり、「経験豊富な職員から次の世代の職員への知見の承継が進みにくい状況」、「OJTだけでは必要な知識の全てを習得しきれない」との認識が背景にあると指摘されている。実はOJTにもそれなりのお作法や考え方があるのだが(本稿4以降参照)、そうしたいわば「伝承の前提となる考え方」に関する共通認識がないままの伝承にも課題があるとみられる。また特に一般事務の場合、ジェネラリスト育成を前提としてジョブローテーションを実施するが、その範囲や頻度にも課題がみられる。ここから、伝承の手法が確立されていない中でのジョブローテーションはキャリア形成に資するだろうかという疑問も浮かび上がる。他方で団塊世代の大量退職後、「経験豊富な職員」の母数が減少し、その下の世代からやや年齢階層別のバランスを欠いている自治体も少なくない。これはノウハウ継承のボトルネックとなっているとみられる。

〔注〕

(1)三菱UFJリサーチアンドコンサルティング「地方公務員の能力開発に関する調査報告」

https://www.murc.jp/library/report/seiken_230522/

なお近年の採用試験に目を転じれば、特に地方部で顕著となりつつある採用倍率の低下を捉え、民間企業との併願もしやすいよう専門記述・択一等比較的難易度の高い試験を廃止し民間同様に人物重視に切り替えた結果、旧来のように、採用試験に向けた学習の過程で法律と一定期間向き合う機会がなくなったことも入庁後の業務の習熟度に影響を与えているおそれがある。

(2)組織運営上の課題

こうした人的資源の変化はその集合体である組織の運営に大きく影響を与えている。その中でも管理職を中心とした業務・組織・人材マネジメントにかかる部分に課題があるだろう。MURCの同調査によれば、「属人的な資質や経験に委ねられており、マネジメント人材の組織的な育成に課題」があると指摘されている。先に触れたように職員の年齢構成が中堅層を中心に不足する一方で、退職者補充に加え若手普通退職率の増加を見込んで多めに採用した結果、経験不足の若手が教え合っている現状も散見される。これは中長期的には組織として保有・継承すべきノウハウの質に影響を及ぼす。さらに後述するようにメンタル休職者の増加により実質的な人員不足に悩まされる中、行政需要が多様化・複雑化する中で以前より仕事の難易度が上昇する等の複合的な要因により、組織全体での疲弊感は強まっている。

(3)人事部門の抱える課題

職員個人と組織全体を繋ぐべき人事部門が抱える課題も無視できない。人事担当は、以下に掲げる課題に対する「個別対応」を求められている。第一に、メンタルヘルス不調による休職者への対応である。「地方公務員健康状況等の現況(令和4年度)」によれば、「新生物」「循環器系の疾病」「消化器系の疾病」がやや減少傾向にあるのに対し、「精神及び行動の障害」による長期病休者率は、平成19年度から比較すると約2.1倍に上昇している。第二に、近年の職員の不祥事にかかる対応や、それに関連して求められている内部統制制度への対応である。第三に、先述のとおり人的資源(職員)の「入口」「出口」の多様化に伴う対応により業務量は増加している。「入口」では経験者採用の年齢制限拡大や採用試験実施回数の増加、「出口」でいえば退職懸念のある職員への個別対応や調整、役職定年後の高齢期職員の配置やマネジメントに頭を悩ませている人事担当は少なくない。こうした人的資源にかかる種々の個別調整を求められる機会が増加している中で、圓生(2023(2))がいうように「人を充てるべきポストがあり、それを埋めなければならないという現実」を眼前にしながら異動調整を行っている。このように現実として人的資源の多様化・複雑化にかかる対応に埋もれ、戦略的な人材育成、組織運営の両立との距離を縮めにくい構造にある。

〔注〕

(2)圓生和之「公務員の人事異動と人材形成―大卒ホワイトカラーの公民比較からの分析」

https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2023/10/pdf/047-060.pdf

3 総務省「人材確保・育成基本方針策定指針」での言及

こうした自治体の現状に対して、地方自治体の人材育成基本方針の策定根拠となる総務省「人材確保・育成基本方針策定指針」での記載ぶりを確認すると、理念的にはいずれも概ねとるべき施策、あるべき姿を提示しているといえる。例えば、体系的な研修プログラムおよびOJTとの組み合わせによる職員のスキル獲得と組織ノウハウの継承強化、個々の職員のキャリアパスを考慮した能力開発、人事部門によるメンタルヘルス支援強化や内部統制制度の整備による職員の安定と組織の信頼性向上等である。

ただし組織運営に関しては「管理職と人材育成・人事担当部局が十分に連携し、組織が一体となって取り組むことが重要であり、人材育成・人事担当部局は、わかりやすいマニュアル等の作成、計画的な研修の実施、相談やサポート体制の整備など、必要な支援体制を整えること」と概要レベルにとどまっており、これらの取組の前提として必要と考えられる人事部門、またそれ以外の各部門の管理職の役割や関係性の再定義にまでは踏み込まず、人事部門の役割は少なくとも現状のままを前提とした記載ぶりといえる。

4 「人的資源管理」を考える補助線としての「人材開発」と「組織開発」

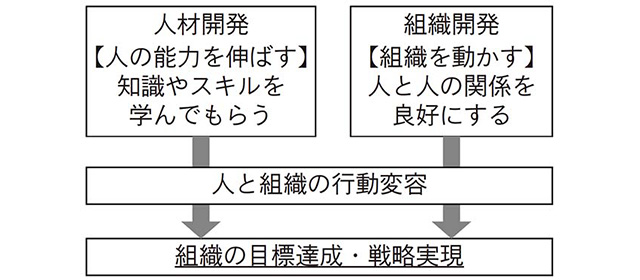

以上のような自治体の現状や国の動向を踏まえつつ、今後の自治体における人的資源管理のあり方を、人事担当と各部門の役割分担も含めた見直しをどう考えるべきだろうか。それを考える補助線として、中原(2023(3))のいう「人材開発」と「組織開発」に触れたい。

〔注〕

(3)中原淳(2023)『人材開発・組織開発コンサルティング人と組織の「課題解決」入門』ダイヤモンド社

「人材開発」とは大まかに「人の能力を伸ばす」ために「知識やスキルを学ぶ」こと、「組織開発」とは、「組織を動かす」ために「人と人との関係を(筆者:様々な手段を講じて)良好にする」ことを指すという。実際には人材開発・組織開発は相互に連関することも多く、現場レベルではそれらをうまい具合にハイブリッドして行われることもある。両者に共通するのは、開発という行為そのものが目的なのではなく、組織の目標達成・戦略実現が目的であること、そしてそれらの営みが直接に経営上の成果に貢献するものではなく、あくまで「行動変容」(現場の管理職とその他の職員の行動変化)による成果ということである。

出典:中原(2023)より筆者作成

人材開発の代表的なモデルとして、Kolb(1984(4))の「経験学習モデル」が挙げられる。同モデルでは、

①具体的経験(学習者が環境に働きかけることで起こる相互作用)、

②内省的観察(いったん実践・事業・仕事現場を離れ、自らの行為・経験・出来事の意味を俯瞰的に、多様な観点から振り返り意味づけること)、

③抽象的概念化(経験を一般化・概念化・抽象化し、他の状況でも応用可能な知識、ルール等を自ら作ること)、

④能動的実験(経験を通して構築された理論の実践、試行)

の4つの段階が循環的に繰り返されることで効果的な学習が促進されるという。

〔注〕

(4)Kolb,D.A.(1984)Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development, Prentice Hall.

人材開発や組織開発を成立させるポイントは、上司が計画的に業務経験を部下に付与し、上司が部下の業務遂行プロセスを管理し、場合によってはフィードバックにより部下の内省を促すことにある。近年、自治体でも「1on1ミーティング」というコミュニケーション技法が取り入れられつつあるが、これは人材開発や組織開発をうまく進めるための手段の1つともいえ、経験学習モデルへの理解があればこそ効果が増幅するはずである。

ちなみに「世田谷区人材育成基本方針」(令和6年1月策定)では、経験学習について「ジョブローテーションによる人材育成には相当な時間を要すること、団塊の世代の大量退職によりベテラン職員から非定型的な能力を学ぶ機会を得ることが難しくなってきていることなどを踏まえると、ジョブローテーション手法に加え、効果的に経験学習機会を提供する新たな手法の構築が必要」と言及している。一部の自治体で、現状の課題を捉え次なる一手を打とうとしている様が伺える。

5 「組織開発」を推進するための私案

筆者は冒頭で、人材育成と組織開発の「両立」の難しさについて触れたが、より厳密には、旧来の人事部門の役割としての人材開発に近い概念が取り組まれてきたものの、「組織開発」への接近が不足していると考える。

「組織開発」の定義は学説により様々だが、中原・中村(2018(5))のいう「組織をワーク(適切に動き、成果を出す)させるための意図的な働きかけ」、よりシンプルにいえば「組織がうまく回っているかを観察し、介入する」である。問題は、その主体が誰なのか、オーナーシップは誰がとるべきかということである。少なくとも個別の人的資源=職員の成長を促すだけが人事部門の役目ではないだろう。「組織がうまく回っているか」を統合的に俯瞰し、必要に応じて介入し、組織の成長を促す主体と仕組みが必要であると考える。

〔注〕

(5)中原淳・中村和彦(2018)『組織開発の探究理論に学び、実践に活かす』ダイヤモンド社

この鍵を握るのは人事部門が「組織開発のハブ」として自己変革をしながら、各部門におけるマネジメント層や経営層とのパイプラインを強化することである。ただし、そのためには人事部門の余力創出が必要となるし、人事部門とマネジメントラインの役割や位置づけの見直しも必要となる。それを制度として担保する手段として、予算編成における枠配分方式のように部単位で人的資源を配分し、自ら人的資源の最適配置や調整を行うこと等による部の権限強化も一案だろう。

6 おわりに

Hall(1984(6))によれば、企業経営における人材育成の意味とは、「企業が戦略目的達成のために必要なスキル、能力、コンピテンシーを同定し、これらの獲得のために従業員が学習するプロセスを促進・支援することで、人材を経営に計画的に供給するための活動と仕組み」としている。人的資源を外部から獲得した後の取組は、別の概念では「組織社会化」とも呼ばれるように、組織にフィットさせる取組も必要となる。こうした概念も踏まえつつ人材開発・組織開発の仕組みを再設計する必要があると筆者は確信し、CIO補佐官を務める宇部市・南相馬市にて、人事担当課と連携し、人材育成基本方針の改訂とセットで段階的に組み込む想定である。

〔注〕

(6)Hall,D. (1984). Human resource development and organizational effectiveness. In C. Fombrun, N. M. Tichy, &M. A. Devanna(Eds.), Strategic human resource management

*政策コンテンツ交流フォーラムは、株式会社日本政策総研、神戸シティ法律事務所が連携ハブとなり、国・地方自治体・民間企業のメンバーを架橋し、政策的課題を多面的に検討するネットワークです。本コラムを通じて、フォーラムにおける課題認識、政策創造の視点等をご紹介します。

本記事に関するお問い合わせ・ご相談は以下よりお願いいたします。

株式会社日本政策総研 会社概要

コンサルティング・取材等に関するお問合せ先

https://www.j-pri.co.jp/about.html