自治体の防災マネジメント

個別避難計画の促進に向けて〜計画様式と効果〜│自治体の防災マネジメント 第108回

地方自治

2025.10.08

この記事は3分くらいで読めます。

出典書籍:『月刊ガバナンス』2025年3月号

★「自治体の防災マネジメント」は「月刊 ガバナンス」で連載中です。本誌はこちらからチェック!

ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。

月刊 ガバナンス(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編

詳細はこちら ≫

※写真はイメージであり、実際の土地とは関係ありません。

本記事は、月刊『ガバナンス』2025年3月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。

避難行動要支援者名簿と個別避難計画

多くの自治体から「個別避難計画の策定がなかなか進まない、どうしたら良いだろうか」など質問を受けることが多くなった。

そこでまず、避難行動要支援者名簿と個別避難計画に求められる法定記載事項を、改めて見てみよう。

災害対策基本法49条の10第2項

避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

一 氏名

二 生年月日

三 性別

四 住所又は居所

五 電話番号その他の連絡先

六 避難支援等を必要とする事由

七 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認める事項

災害対策基本法49条の14第3項

個別避難計画には、第四十九条の十第二項第一号から第六号までに掲げる事項のほか、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

一 避難支援等実施者(避難支援等関係者のうち当該個別避難計画に係る避難行動要支援者について避難支援等を実施する者をいう。次条第二項において同じ。)の氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号その他の連絡先

二 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項

三 前二号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認める事項

すなわち必要なのは、避難行動要支援者名簿の情報に加えて、避難支援等実施者(以下、支援者という)、避難場所、避難路を決めることである。名簿に記載されている者については、原則として全員が個別避難計画の対象になるが、自治体の地域のハザードの厳しさ、支援者の有無などの優先度により絞り込むことが可能である。そして、優先度が高い者については2025(令和7)年度末までに作成が求められている。

個別避難計画の様式

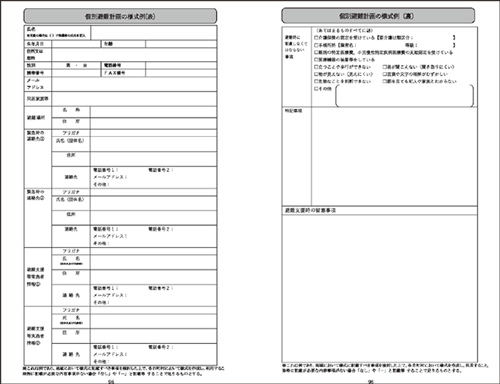

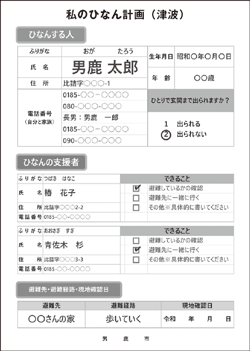

内閣府の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」においては、図1の様式例が示されている。これにはできるだけ簡略にする意図があるが、さらに大事なことが一番下に書いてある。

図1 個別避難計画の様式例

(出典)避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針

「※これは例であり、地域において様式に記載すべき事項を検討した上で、各市町村において様式を作成し、利用すること。」

「※特に記載が必要な内容事項がない場合「なし」や「─」と記載等することで足りるものとする。」

である。私は個別避難計画作成に関するサブワーキンググループで座長を務めたが、委員はみな、市町村の実情に応じた自主的な様式作成を期待していた。

そこで内閣府は、簡略な様式例を示したうえで、さらに前述の※を加えたのである。

男鹿市の様式

今年、秋田県が個別避難計画作成モデル事業に応募し、男鹿市が連携して事業を実施している。そこでいろいろと相談しながら、男鹿市が作成したのが図2の様式である。この様式について工夫した点を次に紹介する。

図2 男鹿市の個別避難計画の様式

・計画様式の名称を「私のひなん計画(津波)」とわかりやすくした。「私の」と明示することで主体性をもたせる意図がある。

・「ひなん」とひらがなにすることで読みやすくする。高齢者等で漢字が読みにくい人でもわかりやすくなった。

・「ひとりで玄関まで出られますか?」の表現。避難支援が必要な理由として「要介護●度」「足が不自由で車イス使用」「知的障害がある」などと書いたものを、当事者や家族は近所に配ってほしいだろうか。関西のある自治体では、できるだけ支援しやすく、かつ本人の尊厳を傷つけない書き方を工夫して、この表現に行きついた。男鹿市ではこのアイデアを拝借している。

自治体は、他自治体の取り組みを堂々とパクることができるのが強みである。男鹿市の事例が良いと思ったら、どんどんパクッて広げていただきたい。

・ひなんの支援者の右側に「できること」の欄を設け、「避難しているかの確認」「避難先に一緒に行く」「その他」としている。これは、確認だけでも避難支援になることをわかりやすく示したもので、支援者の負担感を減らすことを狙っている。

・一番右下に「現地確認日」の欄を設けた。これは、避難場所に行くことで避難の判断をしやすくすることを狙っている。過去の災害では、避難をためらう理由の一つに「避難場所に行ったことがない」ことがあげられている。たしかに、災害という危険な状況下で、一度も行ったことのない場所に避難できるだろうか。

個別避難計画の効果

私は、個別避難計画については計画の完成度を高めるより、計画をつくるプロセスで要支援者、近所の方、福祉関係者、自治体職員等がつながることが大事だと考えている。ひなんさんぽなどを繰り返して顔なじみになると「あの人は無事に逃げられただろうか」という意識が働き、結果として要支援者の助かる確率が高まる。これは、平時からの良い地域社会づくりにもつながる。

なお、個別避難計画という紙の計画があると、忘れにくい、更新しやすい、共有しやすいという効果があるので、やはり計画づくりはしていただきたい。

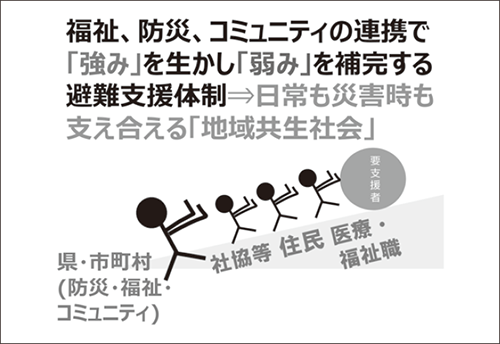

個別避難計画は、外見上は支援者が要支援者を助ける計画であるが、決して恩恵として支援するものではなく、平時も災害時も支え合える社会、すなわち「地域共生社会」をつくる手段と考えたい。そうすると、要支援者も支援者も自治体職員も「地域共生社会」を一緒につくる仲間になる。むしろ、要支援者がいるおかげで地域共生社会ができやすくなる(図3)。

図3 避難支援体制と地域共生社会

介護保険のケアマネジャーや障害者総合支援法の相談支援専門員は、30人以上の計画作成をしている。自分だけでは、とても30人は助けられないので、要支援者の同意を得て地域住民とつなげる。社会福祉協議会、市町村、都道府県は、ひなんさんぽ、研修や場づくり等を通じて、これらの活動のモチベーションアップを図り、しっかりと支える。個別避難計画の作成ステップは、福祉と防災、コミュニティが有機的につながる機会となる。

著者プロフィール

跡見学園女子大学教授

鍵屋 一 かぎや・はじめ

1956年秋田県男鹿市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、東京・板橋区役所入区。法政大学大学院政治学専攻修士課程修了、京都大学博士(情報学)。防災課長、板橋福祉事務所長、福祉部長、危機管理担当部長、議会事務局長などを歴任し、2015年4月から現職。災害時要援護者の避難支援に関する検討会委員、(一社)福祉防災コミュニティ協会代表理事、(一社)防災教育普及協会理事なども務める。著書に『図解よくわかる自治体の地域防災・危機管理のしくみ』(学陽書房、19年6月改訂)など。

★「自治体の防災マネジメント」は「月刊 ガバナンス」で連載中です。本誌はこちらからチェック!

ご購読なら年間購読がお薦め!複数年でさらにお得です。

月刊 ガバナンス(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編

詳細はこちら ≫