自治体の防災マネジメント

「全国ひなんさんぽ」の提案|自治体の防災マネジメント[107]

地方自治

2025.09.10

※写真はイメージであり、実際の土地とは関係ありません。

本記事は、月刊『ガバナンス』2025年2月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。

「ひなんさんぽ」誕生

2021年5月に災害対策基本法が改正され、避難行動要支援者(以下、要支援者)について、個別避難計画の作成が市町村の努力義務とされた。そして、内閣府は2025年度末までに、優先度の高い要支援者について個別避難計画作成を求めており、自治体を対象に個別避難計画作成モデル事業を行っている。

このモデル事業から生まれ、話題になっているのが「ひなんさんぽ」だ。愛知県岡崎市が要支援者の個別避難計画を作成し、実効性を高めるために避難訓練しようと自治会に話を持っていくと、防災訓練は大変だから難しい、といわれたそうだ。防災訓練というと避難訓練だけでなく、初期消火、心肺蘇生、応急救護、炊き出しも行うため、人集めをしなくてはならないからだ。そこで、避難だけに焦点を絞り、訓練といわず「ひなんさんぽ」にしたらどうだろう、という市職員のアイデアから生まれた。

ひなんさんぽの実践

ひなんさんぽでは、まず要支援者の個別避難計画を要支援者本人・家族、福祉関係者、市職員らで作成する。次に、本人の体調や天気予報を考慮して日程調整する。このとき、地域の自治会にも「要支援者がひなんさんぽをするので、よろしかったら応援に来てください」と声かけをする。

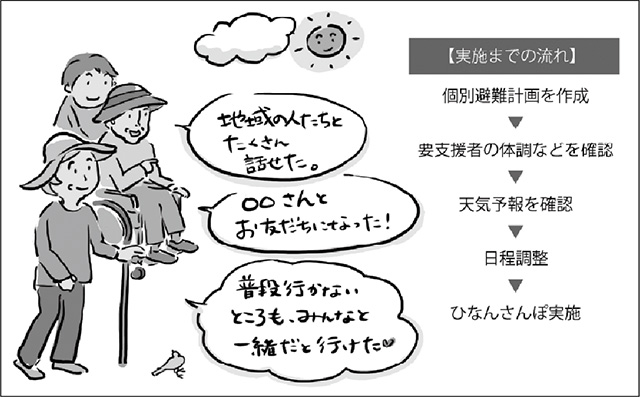

さんぽ当日は、予想を上回る大勢の地域住民が参加したという。要支援者からは「地域の人とたくさん話せた」「ふだん行けないところもみんなと一緒だと行けた」という声があがったそうだ(図1)。地域住民と要支援者が一緒に散歩することで、人々のつながりをつくり、災害時も平時も自然に支え合える地域づくりを目指している。

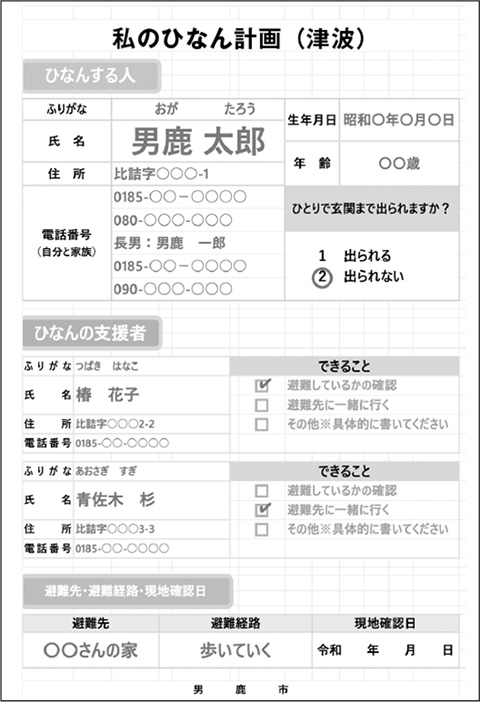

秋田県男鹿市では要支援者にこだわらず、誰でも参加できるひなんさんぽから始めた(写真1)。地域住民は避難所となる集会所まで散歩してから、津波ハザードマップ、津波の到達時間、避難場所等の話を聞き、津波災害の理解を高める。その後、参加者が自らの個別避難計画を作成した(図2)。こうすることで、地域住民が津波から自らの命を守れるようにするとともに、要支援者をいかに守るかを考えてもらう。町会長からは「いつもの防災訓練の倍くらい参加者が来てくれてうれしかった」という喜びの声があがった。この例をみると、ひなんさんぽから個別避難計画作成という流れは支援者養成にも役立つ。

男鹿市のひなんさんぽ(2024年7月29日)

私見だが、大事なのは何度でもさんぽしたいと思ってもらえるようにお茶とお菓子を用意することだ。防災訓練というと、期限切れ間近の水とアルファ米を参加者に提供するのが定番だが、それだけではお楽しみが少ない。おいしいお茶菓子があれば、参加者同士が時間をかけておしゃべりできる。このような場で人と人がつながり、助かる確率が高まっていく。

ひなんさんぽの活動概要

これらの例から、ひなんさんぽは次の特徴を持つ活動だといえる。

①避難行動訓練:避難場所への経路を実際に歩くことで、高齢者等が避難時の動線や安全確保を学ぶ。

②健康維持:散歩で高齢者等の体力向上を図り、避難行動のしやすさにつなげる。

③地域連携:地域住民、行政、企業、福祉団体等が一体となって支援し、地域のつながりづくりを進める。

具体的な活動は、天気が良い状況で、高齢者等が避難場所まで自分のペースで散歩する。

コースには休憩地点や安全確認ポイントを設定するとさらに良い。避難場所でお茶を飲みながら個別避難計画の作成支援をする。ほかにも、お茶会、サロン活動、地域食堂などを実施してつながりづくりを進めるのも良いだろう。

期待される効果

①地域の防災力を強化:自らが住む地域の災害リスクを知り、住民全体の防災意識を向上させ、災害時に声をかけ合えるコミュニティの形成を促進する。

(実例)広島県の調査では、風水害時に避難した理由として「近所の人が逃げていた」「知り合いから声をかけられた」が多かった。

②高齢者等の避難行動力向上:散歩コースに避難場所を組み込むことで、避難経路を事前に把握し、避難行動がしやすくなる。

(実例1)宮城県七ヶ浜町では東日本大震災前に津波避難訓練に参加した者は参加しない者に比べて1.9倍多く避難し、津波浸水域にいる場合は3.4倍多く逃げている。

(実例2)山形県酒田市では95歳と86歳の夫婦が2022年の津波避難訓練に参加していた。24年1月1日、能登半島地震の津波警報では実際に避難を完了している。

③健康促進:高齢者等が日常的に散歩を行うことで、健康状態が向上してフレイル予防につながり、災害時の避難生活の負担が軽減される。

④孤立防止:地域住民やボランティア、行政、企業、福祉団体等との交流をすすめ、高齢者の社会的孤立を防ぐことにつながる。

「全国ひなんさんぽ」の提案

これまで見てきたように、ひなんさんぽでは災害時の避難行動力向上はもちろん、健康促進、社会的孤立の防止、コミュニティのつながりを高めるという複合的効果も期待できる。そこで、ひなんさんぽを全国展開してはどうだろう。そのために、次の取り組みを提案したい。

①これまでのひなんさんぽの実態把握:ひなんさんぽを実施済みの自治体職員らからヒアリングし、内容、効果、課題を分析。特に安全配慮について検討したい。

②国による支援:▽ひなんさんぽの日など、実施時期を決める(例えば9月1日~11月5日など)▽防災基本計画においてひなんさんぽを防災訓練のメニューの一つとして位置づける(例示する)▽防災白書や広報誌『ぼうさい』で取り上げる▽個別避難計画作成や作成後の実効性確保手段として推奨する▽ひなんさんぽの事例集を作成

③パートナーシップの構築:▽行政:地域防災計画への組み込み(防災基本計画に位置づけることで、地域防災計画への反映を図る)。またフレイル予防など既存の散歩奨励活動と連携する▽地域住民:サロン活動、地域食堂など▽企業:広報、スポンサー協力(例:飲料や軽食の提供)▽社会福祉協議会:サロン活動▽福祉団体:レクリエーション

④広報活動:テレビの散歩番組でひなんさんぽとコラボレーションする。SNSやメディアを活用し、ひなんさんぽの成果活動や意義を全国に発信する。地域ごとの成功事例を共有し、意欲的に参加を増やしていく。

*

「全国ひなんさんぽ」は、高齢者等が災害時に自らの命を守る力を育みながら、地域社会全体の防災力を強化する取り組みだ。これを展開することにより、安全・安心な社会、災害時も平時も支え合える「地域共生社会」の実現に貢献できると信じている。

Profile

跡見学園女子大学教授

鍵屋 一(かぎや・はじめ)

1956年秋田県男鹿市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、東京・板橋区役所入区。法政大学大学院政治学専攻修士課程修了、京都大学博士(情報学)。防災課長、板橋福祉事務所長、福祉部長、危機管理担当部長、議会事務局長などを歴任し、2015年4月から現職。災害時要援護者の避難支援に関する検討会委員、(一社)福祉防災コミュニティ協会代表理事、(一社)防災教育普及協会理事なども務める。著書に『図解よくわかる自治体の地域防災・危機管理のしくみ』(学陽書房、19年6月改訂)など。