自治体の防災マネジメント

自治体の防災マネジメント[102]災害時に自治体職員を守るために

地方自治

2025.04.16

※写真はイメージであり、実際の土地とは関係ありません。

本記事は、月刊『ガバナンス』2024年9月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。

敗戦79年目の夏である。なぜ、圧倒的に国力の違う欧米勢に戦いを挑んだのか、勝利の可能性がほとんどないにもかかわらず、なぜ戦争を継続したのかなど、多くの実証的研究や証言が残されている。重要なのは、その教訓が現代に生かされているのか、という点である。

今回は、人の働き方について考えてみたい。

人を大事にしなかった日本軍

「異常ともいえるのが、ゼロ戦パイロットたちの勤務状況です。百田さんは、取材したゼロ戦パイロットの証言をもとに、その劣悪な労務管理を語っています。ゼロ戦パイロットの“出動”は、片道3時間をかけてガダルカナル島に着き、上空で十数分戦ったのち、ふたたび3時間をかけて帰るというような激務。しかも、当時の空戦記録を調べると、パイロットたちは通常で週2回、3回、多い時は週に5回も出撃していました。20代の若いパイロットが中心だったとはいえ、3日連続で出撃などしたら、体力や集中力は持ちません。まるで、高校野球のピッチャーが甲子園での連投で肩を潰すように、摩耗していきました」

「一方のアメリカ軍では、パイロットたちのローテーションがきっちり決まっていました。1回襲撃すると次の出撃まで何日か休み、そのローテーションで1、2か月を戦うといったん前線から引き上げて、後方勤務にまわることができました。疲労やストレスを軽減すると同時に、前線で戦う際のモチベーションを上げる手段でもありました」

「また、パイロットの死亡率は日本側が圧倒的に高かったとも指摘しています。アメリカ軍は撃墜や海上での不時着に備えて、潜水艦や飛行艇によって救助するシステムを確立していました。対する日本軍の場合は、そのような救助の仕組みは皆無で、撃墜は死を意味しました」

(出典:BOOKSTAND ニュース『永遠の0』の著者が語る「日本が戦争で負けた理由」2013年12月13日)

津波災害発生と自治体職員の任務

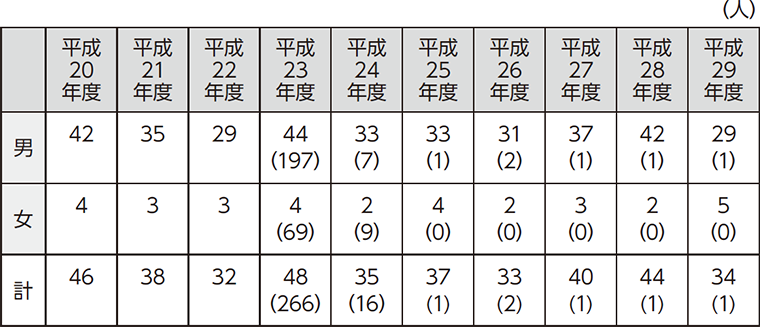

東日本大震災では、表のように288名もの自治体職員が亡くなった。大震災以外での公務上死亡は年間で30~50名であるから、いかに厳しい災害であったかがわかる。

※カッコ内の数字は、東日本大震災に起因する公務上死亡者数(外数)である。

出典:「公務上死亡災害の発生状況(平成29年度認定分)」地方公務員災害補償基金

自治体職員が東日本大震災のような大規模な津波災害から命を守るためにはどうしたら良いだろうか。一言で言えば「早めに避難する」に尽きる。

国の防災基本計画には、津波災害発生時の自治体の対応については以下のように記述されている。

1 津波警報等の伝達

〇市町村は、強い揺れ(震度4程度以上)を感じたとき又は弱くても長い時間のゆっくりとした揺れを感じて避難の必要を認める場合若しくは津波警報等を覚知した場合、直ちに避難指示を発令するなど、速やかに的確な避難指示を発令するものとする。

2 住民等の避難誘導

〇市町村(都道府県)は、消防職団員、水防団員、警察官、市町村職員など避難誘導や防災対応にあたる者の安全が確保されることを前提とした上で、予想される津波到達時間も考慮しつつ、水門・陸閘の閉鎖や避難行動要支援者の避難支援等の緊急対策を行うものとする。(下線部は筆者による)

その後、市町村には以下の活動を行うことが定められている。当然、これらを行うためには、職員が活動しなければならない。

(2)被害規模の早期把握のための活動

(3)津波発生直後の被害の第一次情報等の収集・連絡

(4)一般被害情報等の収集・連絡

(5)応急対策活動情報の連絡

では、自治体の防災計画において、職員がどのタイミングで任務が免除され、避難してよいかが決められているだろうか。私が自治体職員に聞いた限り、明確に決められているところはほとんどなかった。

津波は地上で1mの高さであれば100mを10秒で進む可能性がある。つまり、平地で100m先に1mの津波が見えれば、その10秒後に津波に飲み込まれてしまうかもしれないのだ。人間は、それを想像できない。だから自治体職員はじめ多くの支援者が犠牲になってしまった。

職員の命を守る黒潮町のマニュアル

一方、優れたマニュアルを作成しているのが高知県黒潮町である。

・津波の襲来が予想される地域の職員は「率先避難者」となり、地域住民を避難させる。

・自らが津波到達予想時刻までに避難場所へ避難を完了することが可能である場合に限って、避難する過程において要支援者や要救助者等の避難援助・救助を行うことができる。

(出典:黒潮町職員大規模災害時初動マニュアル ver.1(2021(令和3)年3月)6p)

1番目は、職員が率先避難者として最初に逃げろと指示している。自らが逃げる姿を見せることで住民の避難につなげるという表現だが、本意は「まず職員が助かれ」ということであろう。

2番目はもっとすごい。裏から言えば、津波到達予想時刻までに避難を完了できるかわからない場合には、要支援者や要救助者等の避難援助・救助をしてはならないと読める。

応急対策以後の自治体職員の勤務とストレス

東日本大震災発生後に、私が本格的にヒアリングをさせていただいた課長級職員は、4か月以上経過した7月20日が初めての休みだったと話した。別の自治体の部長級職員は3年目で初めて町の外で1泊したという(しかも、翌朝が日曜にも関わらず朝7時前に役所に戻られた)。今年の能登半島地震でも、月に200時間を超える長時間勤務せざるを得ない職員の話を聞いている。

8月8日に宮崎県日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生し、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発出された。このため、南海トラフ地震被害想定域の自治体では、職員がお盆返上で長時間の職務に当たっている。特に小規模自治体では、もともと災害対応の職員数がいなかったり、兼務だったりするため、過酷な勤務になりやすい。

復興業務においても自治体職員のストレス悪化が指摘されている。宮城県内の自治体職員615人を対象とした調査では、震災1年4か月後のPTSD 症状ハイリスク者割合が26.8%にも上っている(桑原裕子・髙橋幸子・松井豊(2015)東日本大震災の被災地方公共団体職員の心的外傷後ストレス反応、『トラウマティック・ストレス』,13,161-170)。

残念なことに、防災基本計画には「捜索、救助・救急又は消火活動を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努めるものとする」とあるが、それ以外の職員のメンタルケアに関する規定がない。まるで、職員はストレスを感じないかのようである。

冒頭の「日本が戦争で負けた理由」において、『永遠の0』著者の百田尚樹は次のように締めている。

「人よりも飛行機が大事という発想のもとで、優秀なパイロットが出撃を繰り返し、命を落としていったのです。日本海軍はとことん人間を大事にしませんでした。資源のない国が、モノを大事にして人を大事にしなかったことが、敗戦を招いた、といってもよいでしょう」

今後、南海トラフ地震、首都直下地震、千島海溝・日本海溝沖地震という国難災害の発生が確実視されている。職員の命を大切にしなければ、私たちは国難災害で敗戦に曝されてしまうのだ。

Profile

跡見学園女子大学教授

鍵屋 一(かぎや・はじめ)

1956年秋田県男鹿市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、東京・板橋区役所入区。法政大学大学院政治学専攻修士課程修了、京都大学博士(情報学)。防災課長、板橋福祉事務所長、福祉部長、危機管理担当部長、議会事務局長などを歴任し、2015年4月から現職。災害時要援護者の避難支援に関する検討会委員、(一社)福祉防災コミュニティ協会代表理事、(一社)防災教育普及協会理事なども務める。著書に『図解よくわかる自治体の地域防災・危機管理のしくみ』(学陽書房、19年6月改訂)など。