自治体の防災マネジメント

自治体の防災マネジメント[99]災害時における障害者の避難支援の現状と課題~東京都内障害福祉専門職への調査から~

地方自治

2025.02.12

※写真はイメージであり、実際の土地とは関係ありません。

本記事は、月刊『ガバナンス』2024年6月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。

はじめに

2021年5月の災害対策基本法改正により、避難行動要支援者(以下、要支援者という)の確実な避難行動を促進するため、市町村に個別避難計画作成についての努力義務が課された。さらに内閣府は、優先順位の高い者については2025年度末までに作成するよう求めている。

優先順位の高い者の多くは、福祉サービスの支援を受けていると想定される。このため、福祉専門職及び地域住民が協働して要支援者の個別避難計画を作成することが、避難支援にとどまらず日常からの地域共生社会づくりにつながるものとして期待されている。

高齢者の個別避難計画作成上の課題については、山﨑(2023)が高齢関係福祉専門職を対象とした調査の中で、避難意思、心身の状況に応じた避難先、避難支援に必要な情報、福祉専門職の役割の重要性について考察を行っている。そこで私たちは、東京都の障害福祉職員を対象に前述と同様の調査を実施した。

調査方法

この調査は、東京都社会福祉協議会知的発達障害部会災害対策委員会及び東京都手をつなぐ育成会の協力により、東京都内に所在する障害者福祉事業所を対象にオンラインのアンケート機能を使用して実施した。回答数は41人、有効回答数は41であった。

日頃の困りごとを解決するために連携している関係者

障害者支援施設職員は日頃からどのような主体と連携しているのだろうか。

最も多いのは地域福祉団体(19)、次いで近隣住民(12)、自立支援協議会(10)であった。要支援者の支援者として、最も多くの自治体が連携しているのは民生・児童委員だが、障害者支援については1人があげただけだった。自主防災会(2)とのつながりも少ないことから、地域密着型の福祉とは連携が強いが、地域の防災主体とはつながりが弱いことがわかる。

避難支援の内容

(1)平時(災害発生前)

これまでに実施した避難支援について、最も多いのは避難先の確認(28)、次いで連絡体制の確認(26)、災害リスクの確認(17)であった。自治会との話し合い(4)、ケアプランへの位置づけ(2)はともに低く、このことから災害対応を平時の計画の中でも確認する体制が弱いことがわかる。

(2)災害発生のおそれがある場合

災害発生のおそれがある場合に実施された避難支援で、最も多いのが気象情報の確認と情報収集(25)、次いで避難の声かけ(19)、避難誘導方法の確保(17)、避難情報の収集(17)であった。最も少ないのは自治会との連絡調整(1)であった。障害により正しい情報の収集や適切な行動が難しい利用者への直接的な支援が多くみられる。

(3)避難が必要な場合の避難支援の困りごと、課題

実際に避難が必要な場面で感じた避難支援上の困りごとや課題に対し、その要因として考えられることを質問した。

本人拒否

当事者本人が避難支援を躊躇・拒否する要因について質問したところ、他者への遠慮(25)が最も多かった。和式トイレなど避難先の環境(21)と合わせ、避難所等での生活上に遠慮や困難が予想されることが避難行動を躊躇する要因とわかる。次に災害リスクの理解不足(23)があげられ、自宅の災害リスクを学習する支援者や機会が必要と考えられる。次いで避難支援者がいない(16)があがった。

家族・地域の支援体制

平時の付き合いがない(12)、家族の支援がない(12)、話し合ったことがない(12)、家族の理解不足(11)はおおよそ同等の評価であった。次いで本人の支援依頼の拒否(8)、地域の支援体制がない(8)であった。

公的サービス

災害発生のおそれ段階でのサービス利用が困難(19)が最も多く、次いで平時利用していない人の緊急利用手続きが煩雑(15)、平時からショートステイベッド数が足りない(10)であった。災害時の緊急的な制度対応として期待されるショートステイであるが、平時からその運用がひっ迫している。

福祉専門職の避難支援の認識

要支援者に個別避難計画作成の必要性について質問したところ、28人が必要、1人が不必要と回答した。その他は8人であったが、内容をみるとわからないが4人であり、80人分の作成をイメージできない、対策する資源がないなどの意見がみられた。

個別避難計画の策定ができるか質問したところ、対応できるが13人、対応は難しいが25人、無回答が3人であった。

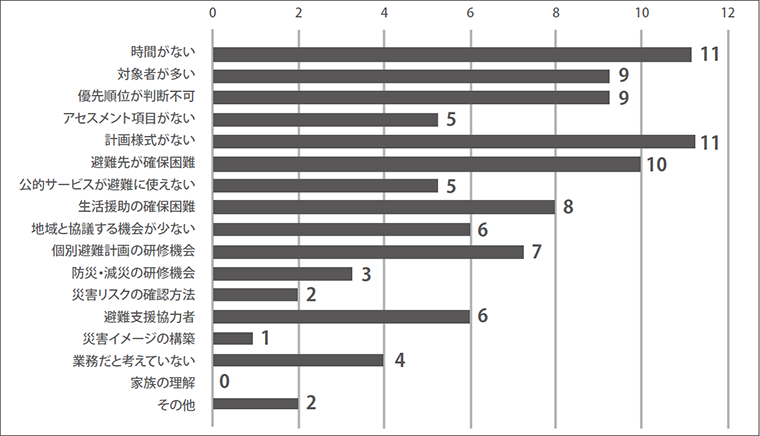

個別避難計画の策定について「対応が難しい」と回答した25人にその理由を質問した。結果を図1で示す。

最も多いのは、時間がない(11)、計画様式がない(11)。次いで、避難先が確保困難(10)、対象者が多い(9)、優先順位が判断不可(9)、避難先での生活援助の確保困難(8)であった。

考察

福祉専門職への調査結果から、障害者の避難支援に関する課題を考察する。

地域連携

日頃の困りごとの連携先として、地域福祉団体、近隣住民、自治会役員など地域関係者が多くあげられる一方で、災害発生のおそれ段階での支援については自治会との連携1件にとどまる。理由として、自治会との話し合い、ケアプランへの位置づけがないことがあげられる。少なくとも平時の連携関係がある場合、いかに避難支援に結びつけるかが課題となる。

避難上の課題

障害当事者が避難を躊躇する理由として、他者への遠慮、避難先の環境、避難所等での生活上の遠慮や困難、災害リスクの理解不足を半数以上があげている。

また、災害発生のおそれ段階でショートステイが使えないこと、緊急利用の手続きの煩雑さという制度上の課題が明らかになった。これは既出の山﨑(2023)による高齢者を対象とした調査でも同様である。要支援者・家族の自助努力や地縁関係者の協力だけでは解決できない課題が多く、避難所環境の改善など公的支援の充実、制度改正が求められる。

個別避難計画作成上の課題

要支援者の個別避難計画作成の必要性について、28人が必要、1人が不必要と回答。山﨑(2023)も同様の結果となっていて、要支援者の避難支援について福祉専門職の危機感が伝わる。

一方で、個別避難計画策定については対応できるが13人、難しいが25人となった。課題は多岐にわたり、時間がない、対象者が多い、という日常の課題だけでなく、計画様式、優先順位、避難先確保、地域との協議、研修機会など行政支援が有効なものも多い。

〈参考文献〉山﨑真梨子「災害時における高齢者の避難支援の現状と課題-福祉専門職への調査から-」日本災害情報学会誌『災害情報』,pp1-12,No.21-1,Jan 2023.

Profile

跡見学園女子大学教授

鍵屋 一(かぎや・はじめ)

1956年秋田県男鹿市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、東京・板橋区役所入区。法政大学大学院政治学専攻修士課程修了、京都大学博士(情報学)。防災課長、板橋福祉事務所長、福祉部長、危機管理担当部長、議会事務局長などを歴任し、2015年4月から現職。災害時要援護者の避難支援に関する検討会委員、(一社)福祉防災コミュニティ協会代表理事、(一社)防災教育普及協会理事なども務める。著書に『図解よくわかる自治体の地域防災・危機管理のしくみ』(学陽書房、19年6月改訂)など。