水道管 老朽化問題|腐食から管を守る方法【管があぶない】

地方自治

2025.04.02

多発する道路陥没事故…水道管の老朽化問題を考える

管があぶない 疲弊する上下水道を救え 編著者名:玉真俊彦

販売価格:1,572 円(税込み)

電子書籍のみ

詳細はこちら ≫

上下水道の高齢化は“待ったなし”の状態です!

近年、上下水道の老朽化による道路陥没事故が増加しています。

下水道管の劣化は全国で進み、どの地域でも起こり得る深刻な問題となっています。

本書は、上下水道施設の抱える問題点を明らかにし、今後、行政機関が何をしなければならないのか、また、民間企業にとって、そこにどのようなビジネスチャンスがあるのかを明らかにします。

今回は、第3章「上下水道管の問題を深く理解するための基礎知識」より「腐食から管を守る方法」を抜粋してお届けします。

腐食から管を守る方法

(1) 鋳鉄管・鋼管の内外面塗装・コーティング

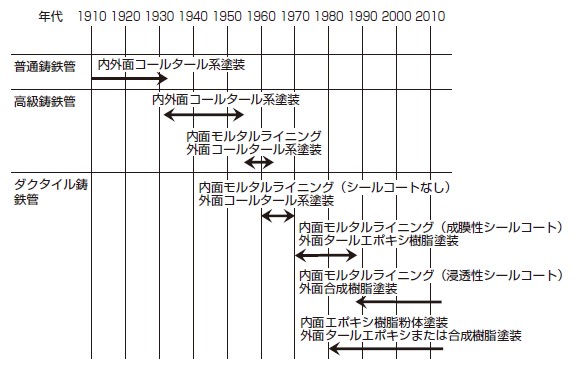

錆の発生を防ぐには、管の地肌が水と直接接触しないようにすることが肝要ということで、これまで管の内外にライニングやコーティングを施す対策が講じられてきた(図3-14)。古くはコールタール系の塗料で塗装していたが、新しいものは内外面を合成樹脂(エポキシ)系の塗料で塗装したり、内面にモルタルライニングを施したりしている。塗膜やコーティングの経年変化や劣化はど うしても避けられないので、より耐久性の高いものとすべく工夫が重ねられてきた。

図3-14 鋳鉄管のライニング・コーティングの推移

(2) 腐食防止策

タール系塗料の塗装からエポキシ樹脂による塗装へ

鋼管または鋳鉄管に施すコーティングのうち、最も古くから(世界では1860年代から)用いられてきたのがコールタール焼付塗装である。コールタール溶液に熱した管を浸すもので、現存している鋳鉄管のほとんどすべて、また鋼管のうち1960年代以前に敷設されたものにはこの塗装が施されている。しかし、厚さ50ミクロン(0.05 ミリ)程度の薄い被膜しか形成されず、その被膜も経年劣化により防食性能が低下していく。このため1960年代以降は、タールエポ

キシ樹脂塗装やコールタールエナメル塗装といった方法に取ってかわられることになった。

タールエポキシ樹脂(タールエポキシ・レジン)塗装は、常温で塗装できることとコールタール焼付塗装よりも塗膜の性能が優れていることから、1974(昭和49)年に日本水道協会の規格(※1)として制定された。しかし、コールタール系の成分を含むことに変わりはなく、塗料の微粉末が皮膚に付着すると炎症を起こす場合があることが明らかになった。コールタール焼付塗装よりも丈夫とはいえ、経年劣化した被膜が剥がれて水道水に混入し、経口摂取されると衛生上問題がある(※2)ことから、タールを混合しない溶剤形エポキシ樹脂(エポキシ・レジン)塗料を用いる方法(※3)、また無溶剤形エポキシ樹脂塗料を用いる方法(※4)がそれぞれ1989(平成元)年に規格化され、それと同時に、従来のタールエポキシ樹脂塗装の規格JWWA K 115は、水と接する面以外の塗装に適用する規格に改められて現在に至っている。

※1 JWWA K 115「水道用タールエポキシ樹脂塗料塗装方法」。

※2 発がん性の問題を指す。原因物質としては、コールタールに含まれるベンツピレンなどが考えられる。

※3 JWWA K 135「水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方法」。主剤と硬化剤の二液を現場で混ぜて塗るもので、溶剤としてトルエンやキシレンを含んでいるため、自然乾燥の場合、塗装から7日程度の乾燥が必要で、十分乾燥しないうちに通水すると水道水中に強い臭気が残る。

※4 JWWA K 157「水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料塗装方法」。主剤と硬化剤の二液を現場で混ぜて塗る点は液状エポキシ樹脂塗料と同じであるが、溶剤が含まれていないため溶剤臭がしない点に特徴がある。

モルタルライニング

モルタルライニングは、管を高速で回転させながら、セメントと砂を水で練ったモルタルを吹き付けるもので、遠心力の働きで管の内面に強く圧着して「裏張り」ができる。厚さは、管の口径により異なるが、6~20ミリと結構な厚さがある。ライニング後は、モルタルの中性化防止のため、さらにアクリル系樹脂や塩化ビニル系樹脂による20ミクロン(0.02ミリ)程度の薄い保

護塗装(シールコート)を施すことが多い。既に1955(昭和30)年頃から使われている方法であるが、シールコートの方は1970(昭和45)年頃から使われるようになった。

初期のシールコートは、成膜性といってモルタルの表面に被膜を作るだけで、内部には浸透しないタイプの塗料が使われていたが、被膜の経年劣化により少しずつ剥離してシールコート効果が薄れたり、剥離した被膜の破片が水道水中に混じったりする場合があることから、1989(平成元)年以降はモルタル内部に浸透することでより長持ちするタイプのものに改良されている。

なお、大口径の直管や小口径の異形管には、設備的にモルタルライニングを施すことが難しいため、管の外側と同じエポキシ樹脂塗装が施されている。

ポリエチレンスリーブ

ポリエチレンスリーブとは、土壌腐食による鋼管や鋳鉄管の外面の劣化を防ぐため、防水性に優れたポリエチレン製のカバーをすっぽりと管にかぶせる方法である。

厚さは0.2ミリ、長さは5~7.5メートルのいわば巨大なビニール袋である。1951(昭和26)年にアメリカで開発され、実使用管では1958(昭和33)年(わが国では1968(昭和43)年から)使用されるようになった。

スリーブの継ぎ目はゴムバンドや粘着テープで固定する。ただの直管であれば施工上もさしたる問題はないが、管の継ぎ手部では、スリーブが管の凹凸になじむようにたるみを持たせておく点に留意する必要がある。また、直管からT字型に分岐している箇所では、T字部でスリーブに穴をあけ、別のスリーブを粘着テープとゴムバンドで切り貼りするしかないため、構造上どうしても水が中に侵入しやすい。

この点では、東京都水道局が2008(平成20)年、日本ダクタイル鉄管協会と共同で開発した「T字管用ポリエチレンスリーブ」が注目される。これは、T字管用にファスナを付けたポリエチレンスリーブで、施工が容易で防水効果も高いものと考えられる。

▼「管があぶない 疲弊する上下水道を救え」では、他にも次のような解説をしています。

・管があぶない ~上下水道管路の現状~

- 上下水道管は何年もつか

- 上下水道管は老朽化するとどうなるか ほか

・破綻に至るシナリオ ~上下水道問題の理由~

- 増加する管路事故

- 財源不足で更新が追いつかない ほか

・上下水道管の問題を深く理解するための基礎知識

- 法定耐用年数

- 代表的な腐食のメカニズム

- 最適な更新時期を予測する方法論 ほか

・破綻を防ぐために~上下水道の処方箋~

- 管路の有効利用方策

- 永久企業債を通じた利用者の経営参画 ほか

管があぶない 疲弊する上下水道を救え 編著者名:玉真俊彦

販売価格:1,572 円(税込み)

電子書籍のみ

詳細はこちら ≫