上下水道管は老朽化するとどうなるか【管があぶない】

地方自治

2025.03.28

目次

多発する道路陥没事故…水道管の老朽化問題を考える

管があぶない 疲弊する上下水道を救え 編著者名:玉真俊彦

販売価格:1,572 円(税込み)

電子書籍のみ

詳細はこちら ≫

上下水道の高齢化は“待ったなし”の状態です!

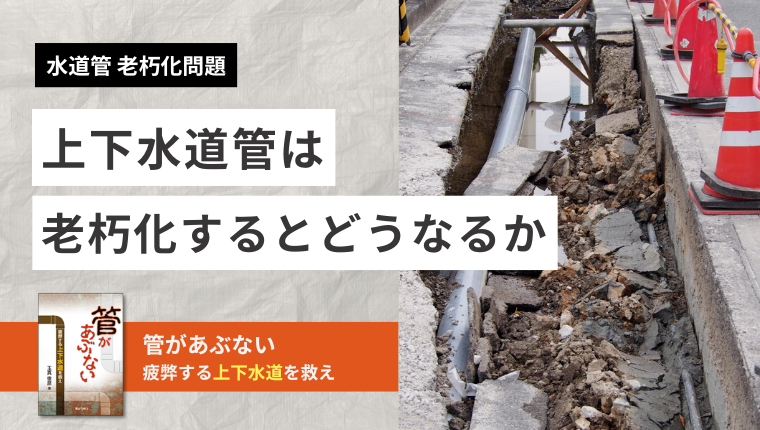

近年、上下水道の老朽化による道路陥没事故が増加しています。

下水道管の劣化は全国で進み、どの地域でも起こり得る深刻な問題となっています。

本書は、上下水道施設の抱える問題点を明らかにし、今後、行政機関が何をしなければならないのか、また、民間企業にとって、そこにどのようなビジネスチャンスがあるのかを明らかにします。

今回は、第1章「管があぶない~上下水道管路の現状~」より「上下水道管は老朽化するとどうなるか」を抜粋してお届けします。

上下水道管は老朽化するとどうなるか

(1) 錆との闘い

自治体の水道部局の庁舎や浄水場の管理棟のエントランスには、赤く錆びついた鋼管や鋳鉄管が地中から掘り上げた状態で保存されているのを見かけることがある。こうした管のなかをのぞくと、大小さまざまな錆こぶがこびりついており、爪を立てれば削ぎ落とせるものから固くへばりついたものまで、状態もさまざまである。

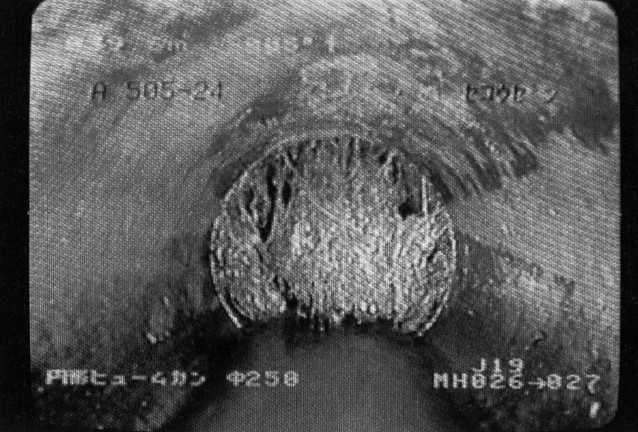

図1-4 鋳鉄管の錆こぶ状態

鋼管や鋳鉄管に錆が発生するメカニズムは、もともとの管の材質のほか、水道水の水質や水圧、水温、消毒用に添加した塩素、管が埋設されている周辺の土壌中の水分や腐食成分、土壌中を流れる電流などが物理的・化学的に作用するために複雑である。しかし、水道水中に酸素が溶け込み、消毒用の塩素も添加されていて、管内面と水道水とが接触する以上、錆の発生はどうしても避けられない面がある。また、埋設されている周辺の地下水位が高く、管が常に湿った状態にあると、内面と同じように管外面の腐食も避けることはできない。

(2) 油による下水道管の閉塞

オイルボールとは、大雨時に合流式下水道から放流される下水といっしょに排出される、白色から灰褐色の固形物である。大きさは豆粒大の小さなものから30センチ前後の大きさになるものもあり、その成分は主に動植物性の油脂である。

図1-5 オイルボール

出典:東京都下水道局ホームページ

合流式下水道は、汚水と雨水を合わせて収集・処理する方式で、東京都区部や大阪市などの大都市をはじめ、概ね高度成長期までに下水道整備に着手した都市で採用されている。処理能力を超えた下水が下水処理場に流入しないように、下水道管(合流管)の途中に分水堰と称する堰を設けて、堰を超える量の下水(汚水+雨水で合流越流水と呼ぶ。)はそのまま川や海に放流されるしくみになっている。

つまり、大雨時には未処理の下水の一部が川や海に放流されるわけで、大阪市内の下水道整備率がほぼ100%であるにもかかわらず道頓堀川の水がいま一つきれいにならないのは、この合流越流水が主原因であるといわれている。

大雨の際には管内に付着・堆積した油分や汚物がフラッシュされる。球状からマット状に剥がれて、越流堰を超えて放流・漂着したのがオイルボールというわけだ。

なお、汚水と雨水を分けて集める分流式下水道では、汚水管内の油汚れがはがれてオイルボールができたとしても、下水処理場に流入して処理されるため、水域にそのまま放流されることはない。

しかし、下水道管にとっては、このようにオイルボールとしてはがれて流れ出てくれた方がまだよい。合流式・分流式にかかわらず、管内にたまった油分や汚物が付着したまま徐々に肥大化すると、下水の流れを阻害し、やがては管の閉塞に至るためである。下水道管の閉塞事故の原因として最も多く報告されるのがこの油脂分の管内固着である。

「下水道、油、詰まり」といったキーワードでインターネットを検索すれば、多くの自治体の下水道部局のホームページで、下水道に油を流さないよう呼びかけているのを見ることができよう。

飲食店などで油やラードを大量に使用することが明らかな場合は、グリース・トラップ(下水道に油を流さないように油を宅内でせき止める前処理施設)を設置することが要請されていることも多い(※1)。

しかしこのグリース・トラップも、まめに清掃しないと油脂が座布団状にたまって悪臭が出たり、ゴキブリやハエの温床になったりする。いわば、自分の店の排水設備の中でオイルボールを培養しているようなものといえるだろう。清掃作業(汚泥のバキューム吸引等)を業者に委託すると1回あたり2~3万円からの金額になるので、月1回としてもかなりの負担となるが、下水道管を守るためには是非とも必要な作業である。

※1 下水道管に排水する汚水の水質について、下水道法では、動植物油脂類含有量(ノルマルヘキサン抽出物と呼ばれる)を1リットルにつき30ミリグラム以下にしなければならない。一般の飲食店の厨房排水に含まれるノルマルヘキサン抽出物濃度は1リットルあたり120~400ミリグラム程度なので、グリース・トラップを設置する場合が多い。

図1-6 油脂分のスカムが溜まったグリース・トラップ(清掃作業前の状態)

写真提供:竹本豊氏(㈱サービスセンター)

(3) 漏水・不明水流入

少しずつ管に孔を開けるサンドブラスト現象

加圧して送るという水道の性質上、水道管についたわずかな傷からでも水が噴き出す。これが管周辺の土粒子を巻き込みながら管体の傷を徐々に広げ、大きな漏水にいたることがある。サンドブラスト現象と呼ばれるもので、強度が比較的弱い硬質塩化ビニル管で起きることが多い。

サンドブラスト(Sandblast)とは、もともとは砂を吹き付けて研磨する加工法のことである。見た目はほとんどわからない管の微小な亀裂は、水圧が低い場合は「涙もれ」と呼ばれるわずかな水の浸み出しで済むが、水圧が高くなるにつれて噴出の勢いが増す。量はわずかであっても勢いは強いため、管周辺の砂を巻き込んで渦巻き状となり、これが管の外面を削り取ることで徐々に孔が大きくなり、漏水の度合いも増していくというわけである。

この現象は、硬質塩化ビニル管のうちTS(接着接合)形の継ぎ手で起こることが多い。このTS形は、接着剤を用いて管と継ぎ手を接着・固定するもので、大きな曲げ力が働くと管体方向に微小な亀裂が入りやすい。とりわけ、1979(昭和54)年に受口部の形状が改良される前、旧タイプのTS継ぎ手では、継ぎ手部の肉厚が薄くなっているため強度面で弱い。これに対し、比較的新しく規格化されたRR(ゴム輪)形と呼ばれる継ぎ手では、継ぎ手部に組み込まれた緩衝ゴムにより可撓性を有するため、曲げ力を受けても亀裂にまでは至らないことが多い。

塩化ビニル管・継手協会の試算では、全国に約20万キロメートルある硬質塩化ビニル配水管のうち、約1割に旧タイプのTS継ぎ手が使用されていると推定されている(※2)。サンドブラスト現象による水道管からの漏水被害を食い止めるには、早めの敷設替えが必要といえるだろう。

※2 財団法人水道技術研究センター『管路施設の機能診断・評価に関する研究(New Epochプロジェクト)報告書』(2008年)4-82頁。

下水道管が地下水の集水管となる場合

管とマンホールの接合部や管同士の継ぎ手が老朽化によってずれたり外れたり、隙間ができたり、あるいは管にひびやクラックが入ったりすると、そこから地下水が流入する。下水道管の埋設深さは通常1.2~1.5メートル以上はあり、地下水位がそれよりも高い地域では、下水道管が地中で水没している状態にあるといってもよい。そのような環境下で中が空洞の下水道管に穴があけば、下水道管は地下水の集水管のようになってしまう。

地下水は、周辺の土砂を巻き込みながら下水道管に入ってくるので、土砂が管内に堆積することで下水道管を閉塞させる場合もある。また、それにつれて管の周辺の土壌が空洞化するため、道路陥没の原因になったりもする。中継ポンプ場でポンプアップする場合にはその動力、また下水処理場での処理コストも下水道管に侵入する地下水量が増えればそれだけ大きくなることは言うまでもない。

ちなみに、下水道管に地下水が流入している現場を管内用のテレビカメラで調査すると、木のヒゲ根がもじゃもじゃと侵入しているケースがある(図1-7)。道路のアスファルト舗装のわずかなヒビをも突き破って芽を出すほどであるから、管にあいた小さな隙間や孔から根を侵入させる位は容易なはずで、植物の生命力には驚くばかりである。

図1-7 水道管への木の根の侵入状況

出典: 下水道管路施設の補修・改築方法に関する調査報告書

(平成9年3月、日本下水道管路維持管理業協会)

(4) 硫化水素による鉄筋コンクリート管の腐食

コンクリート腐食のメカニズム

コンクリートは、カルシウムを主成分とするため、酸による腐食には弱い。

鉄筋コンクリート製の下水道管の腐食は、下水に含まれている硫黄分が主原因となる。下水中の硫黄分は、硫酸イオンの形で溶けこんでいるが、下水が長時間溜まったり淀んだりするところでは、下水中の酸素がなくなって腐敗する。このときに硫酸イオンは酸素を奪われて還元され、気体の硫化水素となり、「卵の腐った臭い」を発するようになる。

この硫化水素が管内コンクリートの湿った表面に付着すると、硫黄酸化細菌(硫化水素を硫酸に酸化する菌)の働きにより強硫酸となることで、コンクリートが次第に溶けていく。「いったん腐食を受けると、通常は固いコンクリートも豆腐や糠味噌のようなズブズブの状態になる。手で扱うと、翌日までは完全に卵の腐ったようなニオイと、石膏と硫黄を混合したようななんとも表現し難いニオイが手について取れないため、必ずゴム手袋などの準備が必要である」(※3)。この硫黄酸化細菌によるコンクリートの腐食は、進行速度がかなり速いために注意が必要である。条件にもよるが、通常は年間数ミリ、速いものでは年間36 ミリという報告もある。なお、自然流下用鉄筋コンクリート管の厚さは、たとえば口径500ミリの場合は42ミリである。激しい腐食を受けると、コンクリートが剥げて中の鉄筋が露出したり、あげくには管体の上半分が丸々溶けてなくなってしまったりといった例も報告されている。

※3 古賀みな子『マニュアルにはない水質管理~お金をかけずに求められる水を~』環境新聞社(2008年)

下水が溜まる付近の管は要注意

下水道管は自然流下が原則であるが、地形条件により、下水をポンプで加圧して圧送する場合がある。たとえば、自然流下を貫くと極端に埋設深さが深くなる場合がそれにあたる。ポンプの運転は連続稼働ではなく間欠的であることから、圧送の距離が長い場合には、下水が長時間管内にとどまりやすい。この滞留中に下水が腐敗して硫化水素への還元が進み、硫化水素→硫酸と反応が進むため、圧送管の出口付近で下水が飛散すると、マンホールや管体を激しく侵すことになる。

また、地下階を持つビルで下水を下水道管に自然排水できない場合には、一時的に下水を貯留して定期的に付属のポンプで下水道管に排水している。この貯留槽を排水槽と呼んでいる。また、市街地再開発や高層ビルの建設により、特定地点から計画外の大量排水が流入する場合には、大量の下水を排出する大型建築物に対して、自治体の条例により排水調整槽の設置が義務づけられる場合がある。この排水調整槽は、下水道管の能力のパンクを防ぐため、昼間の下水量の多い時間帯に下水を貯留し、下水量が減る夜間に放流するための設備である。これら排水槽や排水調整槽を総称して「ビルピット」と呼んでいる。

貯留された暖かな生下水は容易に腐敗するし、沈殿物の引き抜き清掃の頻度が少ないなど管理状態の良くないビルピットから放流されるときには、汚水ますやマンホールの蓋から強烈な腐卵臭が漏れ出る場合がある(※4)。地下ではこのとき、硫化水素が付着したマンホールの壁や管の上部で硫黄酸化細菌がせっせと硫化水素を体内に取り込み、代謝生成物である硫酸をはき出すことで壁面の腐食が進行していると考えてよい。

とはいえ、鉄筋コンクリート管のために補足すれば、こういった下水が溜まって腐敗しやすいような条件はそう多くはなく、大部分である通常の使用条件下にあるかぎりは、鉄筋コンクリート管はかなり丈夫で長い年月の使用に耐える。

※4 法令上は6ヶ月ごとに点検整備・清掃を行うことが義務づけられている。

▼「管があぶない 疲弊する上下水道を救え」では、他にも次のような解説をしています。

・管があぶない ~上下水道管路の現状~

- 上下水道管は何年もつか

- 管路の劣化を早めるわが国の水と土壌の特性

- 計画的な更新の難しさ ほか

・破綻に至るシナリオ ~上下水道問題の理由~

- 増加する管路事故

- 財源不足で更新が追いつかない ほか

・上下水道管の問題を深く理解するための基礎知識

- 法定耐用年数

- 代表的な腐食のメカニズム

- 腐食から管を守る方法 ほか

・破綻を防ぐために~上下水道の処方箋~

- 管路の有効利用方策

- 永久企業債を通じた利用者の経営参画 ほか

管があぶない 疲弊する上下水道を救え 編著者名:玉真俊彦

販売価格:1,572 円(税込み)

電子書籍のみ

詳細はこちら ≫