ガバナンスTOPICS【イベントレポート】

【増加する行政実務への対応とは】地方行政実務学会第4回秋季大会/イベントレポート

地方自治

2025.02.18

(『月刊ガバナンス』2025年2月号)

【連載一覧はこちら】

【ガバナンス・トピックス】

増加する地方行政実務への対応を考える

──地方行政実務学会第4回秋季大会

自治体職員経験のある研究者や現役自治体職員らで構成される地方行政実務学会(理事長/礒崎初仁・中央大学教授)の第4回秋季大会が12月7日に都内で開催された。会員らが日頃の研究の成果を発表したほかシンポジウムも開催され、参加した会員や自治体関係者の学び合いの場となった。

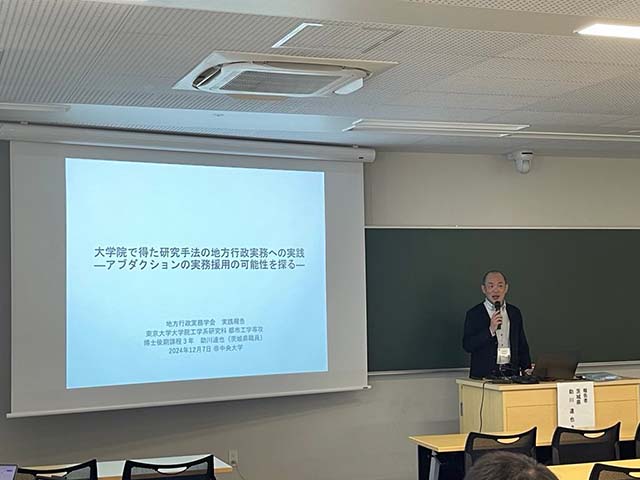

現役自治体職員の会員らも研究成果を発表した。

研究の成果を発表

2020年3月に発足した同学会は、年2回大会を実施。2024年は8月に夏季大会が福井市で開催され、このたび秋季大会が中央大学茗荷谷キャンパス(東京都文京区)を会場に開催された。

今回の大会では、「増加する地方行政実務にどう対応するか?」をテーマに、会員らの研究発表とパネルディスカッションが行われました。午前中は2つのセッションに分かれ、5つの研究・実践報告が行われました。

(1)政策科学セッション

(司会者/澤井晴美(東京都)、討論者/津軽石昭彦(関東学院大学、元岩手県))

①中川和郎(東京都武蔵野市)「自治体主導による災害廃棄物処理対策─実効性のある支援体制づくりに向けて─」

②佐藤敦郎(九州大学、元埼玉県)「行政における予防原則とリスク、そして事故への対応に関する考察─『科学的であること』と『因果関係があること』の間─」

(2)行政管理セッション

(司会者/蓮實憲太(栃木県那須塩原市)、討論者/谷岡慎一(兵庫県豊岡市))

③大脇哲文(大阪府豊中市)「第一線職員の職務と管理─第一線職員研究の系譜とリサーチ・クエスチョン─」

④助川達也(茨城県、東京大学大学院)「大学院で得た研究手法の地方行政実務への実践─アブダクションの実務援用の可能性を探る─」

⑤田口祐子(東京都品川区)「主体性を持った公務員を増やすためのトランジション・マネジメントの検討─品川区の人材育成における実践─」

このうち⑤では、同区区長室人材育成担当課長の田口祐子さんが、同区が行っている職員の人材育成事例を交えて報告した。

「トランジション」とは

内面の変化や転換が時間をかけ、時には逆戻りもしながら進んでいく一連のプロセスのこと。

これまでも田口さんは、主体性を持った公務員を増やすため、トランジション・マネジメントについて「クールビズ」「イクメン」「分煙」などを事例に研究をしてきた。

田口さんは、人々の価値観の転換の鍵として以下の4点を挙げた。

①概念の言語化

②トップダウンによる浸透

③訴訟やSNSによる問題の喚起

④法整備

さらに意識改革のためには以下4点の具体的な方策が必要だと論じた。

①「主体的な公務員」の言語化による概念形成

②組織トップの理解の形成

③「主体性を持った公務員」に対する同調の喚起

④法整備

これらの改革のための実践事例として同区での具体的取組みについて紹介。「言語化による概念形成」のために、人事課人材育成担当が定期的に通信の発信や、「主体性を持った公務員」に対する同調の喚起のために、庁内横断で主体性を持った職員らを結びつける仕組み、また体制整備としては、公募による人事異動、人材マネジメントシステム「カオナビ」、360度フィードバックの導入など多彩な取組みを行っている様子を発表した。

田口さんは、「トランジションの人材育成は時間づくりに取り組んでいきたい」と意気込んだ。

礒崎初仁理事長は「日頃の自治体実務のあり方を考える機会に」と挨拶。

現場の実態からこれからのあり方を考える

午後は「増加する地方行政実務にどう対応するか?保育政策を事例として」と題した大会シンポジウムが行われた。

シンポジウムでは自治体の保育分野に関わる4人が登壇し、それぞれの立場からの実務への関わりや課題などを発表した。

シンポジウムでは、あらゆる立場から保育分野に関わる方々が登壇した。

まず、司会も兼任した吉川貴代さん(大阪府八尾市)が「地方行政の現場において保育所等の事務を扱う部署は『残業が多くて大変な職場』だ。より住民の近くでニーズに答えていかなければならない実務だが、その実情がなかなか表に出てこないからこそ、当学会で扱うのが良いのではないか」と、本テーマが今大会で設定された経緯を説明。その上で、市町村職員の立場から保育所等を扱う部署が抱える事情について、利用調整や施設型給付費当の支払い事務など細かく煩雑な調整や事務が多いことや「誰でも通園制度」の導入など新たな業務が発生している実態を紹介した。

続いて、埼玉県福祉部こども支援課の友田尚武さんが都道府県職員の立場から実情について報告した。友田さんは保育分野が激務である要因として、

▷国の法改正などへの対応

▷他自治体の先進施策への対応

▷組織対応への遅れ

▷予算対応

▷苦情・通報対応

の5つに触れ、実際の対応事例などを交えて報告した。

次に、一般財団法人GovTech東京デジタル戦略本部官民共創グループ長の小木(こぼく)郁夫さんが登壇した。同財団は、東京都庁と都内62区市町村のDX推進を加速するために、東京都と協働する組織として2023年に設立。

小木さんは、担当の官民共創業務について、「現状、全国の自治体の所管部門も施策の中身もバラバラにもかかわらず一様に『官民共創』と銘打たれている。調達の共同化と並行して、官民共創業務・施策の共同化も提言していきたい」と将来を展望した。

その中でも保育分野業務との関わりについては、こどもDXについて2例紹介。

1 保活ワンストップ

・連携3自治体(板橋区、足立区、調布市)約120の保育施設が参加し始まった取組み

・GovTech東京が施設情報や見学予約管理情報、手続情報などの保活情報連携基盤を構築し、民間保活アプリと保育ICTアプリを改修し、連携基盤とつなぐことでワンストップシステムを実現。

2 プッシュ型子育てサービス

・連携3自治体(板橋区、足立区、調布市)約120の保育施設が参加し始まった取組み

・GovTech東京が施設情報や見学予約管理情報、手続情報などの保活情報連携基盤を構築し、民間保活アプリと保育ICTアプリを改修し、連携基盤とつなぐことでワンストップシステムを実現。

最後にキッズコネクト株式会社代表取締役社長・こどもDX推進協会理事の髙石尚和さんが発表した。保育ICTや保育運営の自治体コンサルティングや研修事業などを行っている髙石さんは、特にアナログな習慣が残っている給付業務や業界特有の習慣による「制度理解の低さ」「ITリテラシー」「自治体担当者の交代の弊害」などの課題を、民間の立場からの視点で指摘。「現場の方々は煩雑な業務でとても苦労をしている。私たちの事業で教育・保育に集中できる環境を作っていきたい」と力を込めた。

その後は4人の発表者によるパネルディスカッション(モデレーター/東健二郎(Code for Japan、元京都府))が行われた。参加者からも多くの質疑が出るなど有意義な議論が交わされ、実り多い大会となった。

(本誌/浦谷 收)