【特別企画】議会答弁検討システム「答べんりんく」で答弁作成事務を効率化──質問・答弁をデータベース管理し、業務負担軽減とペーパーレスを実現

地方自治

2024.06.14

自治体DX、議会DXが加速する中、議会答弁検討システム「答べんりんく」が注目を集めている。議会における議員の質問要旨の集約や答弁書作成の業務負担を軽減するため、福島市職員が構築した「議会答弁検討システム」をベースに株式会社エフコムがWeb化し、株式会社ぎょうせいが全国の自治体向けに販売しているシステムだ。同システムを導入した東京都杉並区、福井県敦賀市、滋賀県彦根市は、議会答弁業務に費やしていた職員の業務負担を軽減するとともに、庁内の情報共有を促進し、紙使用量削減を実現している。

答弁作成事務を効率化

全国の自治体の多くでは年4回の議会(定例会)が開催され、議員による代表質問や一般質問が行われる。その際、執行部職員は答弁書作成に向け、議員から質問意図を聞き取り、質問要旨を作成し、答弁案の検討を限られた日程の中で行わなければならない。その業務を従来の紙ベースで進める場合、答弁の集約・印刷・丁合・差し替えや庁内各課への受け渡しに時間と労力を費やし、大量の紙を消費する。全庁での質問・答弁内容のリアルタイムな共有も課題となっていた。

これら課題の解決に向けて開発されたのが「福島市議会答弁検討システム」だ。市職員の内製で、議会の質問・答弁・検討の一連の流れを集約するデータベースを構築。このシステムを全国の自治体で使ってもらえるサービスとしたのが「答べんりんく」である。23年4月から販売を開始した。

①庁内の全関係者が質問・答弁の進捗状況をリアルタイムに共有、②質問と答弁をクラウドに一元管理し、答弁書はPDF出力、③クラウドサービスなので、低コストで短期間の導入が可能、④システム導入以降の答弁をデータベース化し、蓄積した情報の検索・活用で答弁作成を支援――が特長。「議会答弁検討システム」によって福島市では、答弁検討会1回当たりの準備時間を10時間から5時間に半減、検討会準備や答弁書の印刷・丁合・庁内配付等の時間を年間150時間短縮するとともに、年間5万枚の出力用紙を削減する効果を上げている。

東京都杉並区 定例会の質問800件に対応

東京都杉並区は24年1月に「答べんりんく」の導入準備を進め、2月の定例会から運用を開始している。

杉並区議会の議員定数は48で、少人数の会派議員が多いことから一定例会当たりの質問数は800に上っている。システム導入前の答弁書作成は、議員からの質問通告を受けて管理職が議員から質問を聞き取り、質問要旨を作成し、取りまとめて議員に確認した上で答弁案を作成、部内で調整し、答弁検討会での確認を経て確定する流れで進めてきた。答弁案や答弁書の作成は、紙を大量に使用し、答弁案や答弁書の印刷と修正、各課への提出や配付など職員の作業負担が課題となっていた。

「議員の質問通告から答弁書作成までの日数は3日間程度で、本会議終了後に答弁検討会が行われる場合は夜遅くまで対応しなければならないこともあり、職員にも負担がかかっていました」と総務課長の秋吉誠吾さん。答弁案作成において過去の答弁を参照する上でも、議事録検索にかなりの手間を要していたと話す。

加えて、22年7月の岸本聡子区長就任後は、ペーパーレス会議の推進が急務となっていた。そのため、答弁業務の効率化とペーパーレス化へ向けて先行事例を調べ、福島市の議会答弁検討システムと「答べんりんく」の情報を得たという。

管理職の9割以上が効率化を実感

杉並区は23年5月から「答べんりんく」のデモ及びトライアル利用と検証を進め、導入を決定した。

「デモやトライアルを通じて、操作はいたってシンプルなので誰でも使え、議員・職員情報の登録・修正などのメンテナンスがしやすいと感じました」と秋吉さん。さらに、「質問要旨や答弁の一元管理によって全庁での共有が可能で、議場に紙の答弁書を持ち込む必要がなく、他部局の質問・答弁の参照が容易な点と、過去の答弁が容易に検索でき、答弁作成時間の短縮につながるのが大きな利点だと感じました」と話す。

また、システム導入に向けて、ぎょうせいとは数回の打ち合わせのほかはメールでのやり取りで進め、導入に至る職員の負担は思いのほか少なかった点も良かったという。

2月定例会導入後のアンケートでは、印刷作業等を含め答弁作成に係る業務効率化が図られた(ある程度を含む)と答えた管理職は93%。区長からはペーパーレス化の実現と全部局の答弁が容易に確認できる点が評価されるなど、好評を得ている。

東京都杉並区総務課課長・秋吉誠吾さん。

福井県敦賀市・滋賀県彦根市 どの自治体でも活用可能

議員定数22の福井県敦賀市は、全議員が質問する定例会があるなど活発な会議が展開されている。答弁書の作成・管理は紙ベースで行われ、市長や副市長からの修正指示はすべて手書きであったため、答弁の確認や修正に時間を要していた。そのような状況にあって23年4月に米澤光治市長が就任し、議会答弁の在り方を見直す中で「答べんりんく」の導入を検討。議員にシステム導入を説明するなど議会とも調整しながら進め、契約締結後、デモ環境を構築して答弁入力テストを行い、操作方法等を習得して、23年12月の定例会から仮運用として活用を開始した。

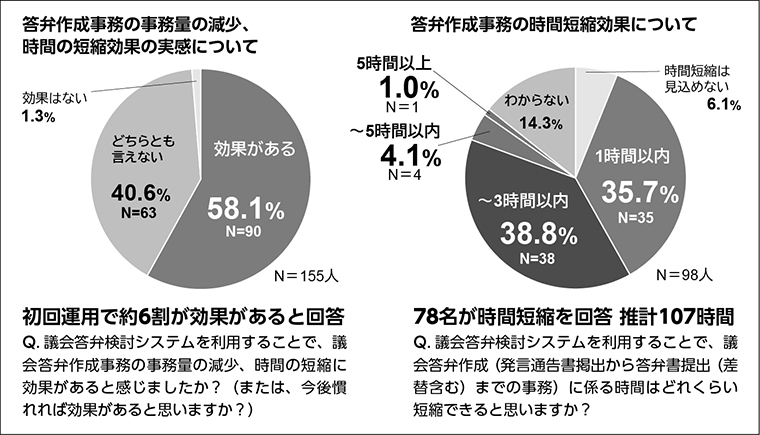

「導入の結果、答弁書の差し替え業務が不要になるとともに各課との答弁調整がスムーズになり、進捗状況が分かりやすくなるなど、想定以上の効果を実感しました。非常に低コストで、費用対効果の点でも満足しています」と総務課課長補佐の桒名(くわな)勇志さんは導入の手応えを話す。 議員定数が24で、一定例会当たり約400の質問が出される滋賀県彦根市は、発言通告書を基に質問要旨を手打ちで入力していたため読み合わせに手間がかかり、その後の答弁案の確認や部局間の答弁書のやり取りにも時間を要していた。そこで、23年11月の定例会で「答べんりんく」を試験運用。その後の庁内アンケートで約8割から「答弁作成事務の時間短縮効果がある」との回答があり(図参照)、24年2月の定例会から本格運用している。

※職員向けアンケートから

「システム導入によってミスが発生しにくい事務の流れになり、作業が簡略化されて働き方改革に資すると感じました。ペーパーレス化が進み、また、質問要旨掲出までの時間が短縮されて答弁作成時間が早まることから、より丁寧な答弁作成が可能となりました」と企画課課長補佐の菖蒲(しょうぶ)信幸さんはメリットを強調する。

一方で、答弁の方式やルールが自治体ごとに異なるなどの問題があった。例えば、福島市の一問一答方式に対して杉並区は一括質問・一括答弁方式で、また答弁確定までの流れや首長関与のタイミングにも違いはあったが、秋吉さんは「区の独自運用で対応しました。システムに合わせてルールを変更するなど工夫すれば活用できると思います」と話す。

敦賀市や彦根市にも同様の違いはあったが、桒名さんは「自治体の規模にかかわらず活用できるシステムだと思います。紙ベースで管理している自治体であれば効果は十分あるので、検討の価値はあるでしょう」、菖蒲さんは「ぎょうせいは要望にかなり応じてくれるので、まずは相談することをお勧めします」とのメッセージを寄せている。

議会答弁検討システム「答べんりんく」紹介ページ

URL:https://gyosei.jp/business/law/touben_linq/

「答べんりんく」紹介ページはこちら

「答べんりんく」システム解説動画

URL:https://www.youtube.com/watch?v=VoB50pJhkic

システム解説動画はこちら

【企画提供】㈱ぎょうせい

URL:https://gyosei.jp/

オンラインショップ

https://shop.gyosei.jp/