政策課題への一考察

公共施設等総合管理計画10年の現状と地域に「負動産」を産まない公共施設FM|政策課題への一考察 第93回

地方自治

2024.05.22

目次

※2023年12月時点の内容です。

政策課題への一考察 第93回

公共施設等総合管理計画10年の現状と

地域に「負動産」を産まない公共施設FM

合同会社RRP代表

東洋大学大学院公民連携専攻客員教授

矢部 智仁

(「地方財務」2024年1月号)

【連載一覧はこちら】

はじめに

不動産オーナーがその保有不動産を「負動産」にしないために何をすべきか、という言葉を耳にすることがある。「負動産」とは不動産により得られる利益よりも税負担や管理費用などの金銭的負担が大きくなるような不動産、あるいは流動性が低いために売却が難しくなる不動産のことである。「負動産」化は保有の多寡や保有規模の大小にかかわらず不動産オーナーであれば誰しも避けたい状況であることは当然である。

「令和4年度土地所有・利用概況調査報告書(国土交通省)」によれば、所有主体別の土地面積の割合において国公有地は国土の28.3%を占める。また「建築ストック統計(国土交通省令和4年9月公表)」によれば非住宅建築物が約19億8653万㎡(平成30年推計、暫定値)に対し公共の非住宅建築物は6億4625万㎡(平成28年度の集計値)と非住宅部門の3割以上を占めると考えられる。つまり、土地建物のいずれをとっても公共部門は国内の大不動産オーナーである。

大不動産オーナーである以上、公共部門が不動産を保有するのかしないのか、あるいはどう活用するのかが周辺地域の不動産市場や社会状況に大きな影響を与える可能性を自覚すべきであり、民間でも聞かれるように公的不動産を「負動産」にしないための行動や判断が求められるのは当然だろう。

もちろん公有地や公共施設など公的不動産の保有継続や活用方法に関する意思決定に際して手続き等で受ける制約や踏まえるべき社会的配慮は官民で全く同じとはいえず、単純に比較議論できるテーマではないかもしれない。しかし必要性や重要性、合理性を踏まえて保有不動産の取扱いについて意思決定している民間の事業経営になぞらえた視点で、公共部門も(社会の要請の高い)政策目的を実現する上で、保有不動産である公共施設等の維持管理などに係る財政負担の平準化や長寿命化の手法議論だけでなく資産の組み替え(売却)に係る意思決定を考えるべきという点が本稿の問題意識である。

1 公共施設等総合管理計画における問題意識と策定目的の再確認

おそらく本誌読者には釈迦に説法であるが、地域社会の構造変化に伴う財政面での制約と公共施設の需要の変化を踏まえ、公共施設の「最適配置」と「財政負担軽減」を図るべきであると指摘し、さらにその実行を促したのが平成26年4月に総務省から策定要請がなされた公共施設等総合管理計画である。公共施設等総合管理計画の策定を要請する文書(別添1)には「我が国においては、公共施設等の老朽化対策が大きな課題となっております。地方公共団体においては、厳しい財政状況が続く中で、今後、人口減少等により公共施設等の利用需要が変化していくことが予想されることを踏まえ、早急に公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現することが必要となっています。」とある。計画は全国の自治体の99.9%(現時点で0.1%は福島県双葉町であり実質的には100%)が策定を終えているわけだが、社会構造の変化に伴う公共施設利用需要の変化を踏まえた最適配置や財政負担軽減は具体的に進展しているのか。

2 計画策定から10年。計画の実現、実行の程度はどうか

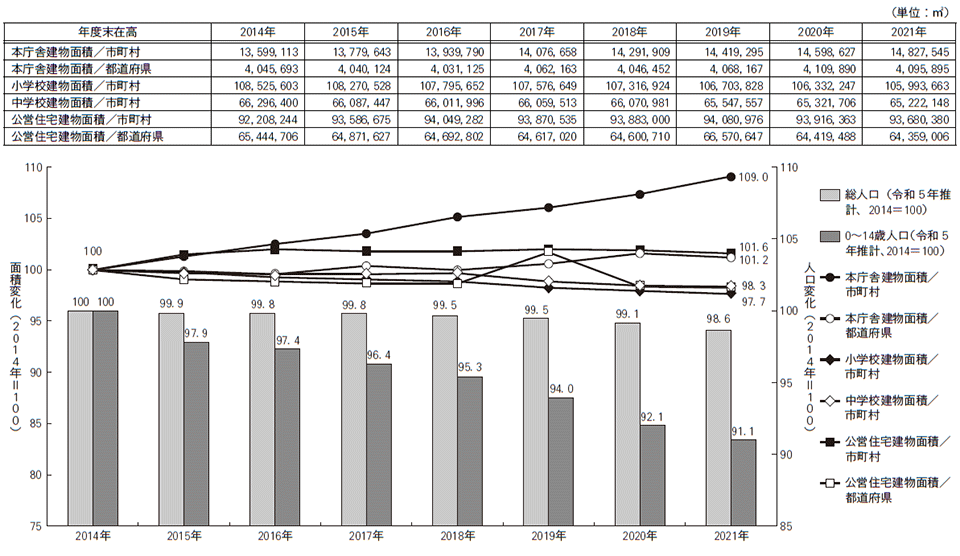

令和5年4月に厚生労働省から公表された人口推計(令和4年10月1日現在)の要約によれば、日本の総人口は12年連続で減少し、さらにその減少幅は11年連続で拡大している。仮に公共施設利用の需要変化を人口規模の変化として捉えれば施設利用の需要は継続的に縮小しているものと考えられる。一方、公共施設の利用需要の変化を踏まえた「最適配置」と「財政負担軽減」の進捗を測る指標の一つとして公共施設等の面積をみることにする。個別の自治体ごとの取組進捗差はあると思うが傾向として全国ベースの数値をみてみる。総務省による「公共施設状況調経年比較表(平成18年~令和3年)」の都道府県経年比較表、市町村経年比較表を参照して公共施設等総合管理計画の策定要請がなされた平成26年度以降の変化について、主要な施設の建物面積を抜粋し図とグラフに表した。

人口減少を需要減少とみてそれに見合った面積削減へと動いているのは市町村の小中学校、都道府県の公営住宅であり、庁舎は面積ベースで増加している。もちろんこの数値だけで断言できないが少なくとも面積削減という意味での「最適配置」の実現程度にバラツキがあることがわかる。バラツキに加え計画進捗の程度についても、例えば人口推計(2022年10月1日現在)で15歳未満人口の構成割合が11.6%と過去最低となるような大きな変化が起こっている状況で、学校施設の面積ベースの2014年から2021年にかけての変化は1%から2%程度の削減にとどまっている。学校機能は停止(廃校)したが施設は行政が保有したままという場合も含まれている結果であると思うが、「地域社会の構造変化に伴う財政面での制約と公共施設の利用需要の変化を踏まえ」た「最適配置」が進んでいるとは言い難い。財政負担の軽減についても、面積あたりの維持管理費に工夫をしても総面積の圧縮が進まなければ計画上の成果が出ているとはいえないだろう。

3 「負動産」を産まない公共施設FMに求められる都市経営の視点―経営判断と意思決定をいかに実装できるか

実は公共施設等総合管理計画策定が要請される以前、平成20年頃には自治体が保有する不動産の管理、運用を「戦略的に」行う取組が注目されていた。PRE(Public Real Estate)戦略と呼ばれる先行自治体による保有不動産の管理、運用に関する取組、知見を広めるための「公的不動産の合理的な所有・利用に関する研究会」も立ち上がっていた。研究会での議論をもとに以降PREについての考え方や指針が提示されているわけだが、公共施設の量的削減について結果が出ていない現状においてさらに需要変化と財務制約に同時に適応する課題をクリアするために、示されてきた考え方や指針は現在でも「地域に『負動産』を産まない公共施設FM」に重要な示唆を与えると考える。特に公共施設FMという言葉が示す概念を改めてどこまで拡張できるかが重要だ。

FM(ファシリティマネジメント)という言葉については維持管理の技術的な工夫や民間委託などによる費用削減といった施設機能の維持に着目する限定的な解釈も多くみられる。これらにとどまらず、自治体全域を見渡して地域における施設の必要性や利活用状況を踏まえ、さらには財務面からみた全体最適を考え、保有不動産を資産として処分組み換えを検討実施するAM(アセットマネジメント)の視点を含む概念と捉え直すことが重要である。その具体的な手法として資産台帳(データベース)作成、公共施設としての必要性と重要性の個別評価、など手順はすでに知られ、個別の施設や部門ごとに取組が進むケースもあるだろう。しかし、この先さらに具体的に「最適配置」と「財政負担軽減」を進めるには個別施設や部門ごとに検討するのではなく、都市を「経営」する視点で市域を「どのようなまちにするか」、そのビジョンと方針に従い「資産である公的不動産を活用、再生、売却などどう扱うか」を連動的に意思決定できる全庁的な意思決定体制と過程が求められると考える。つまり、まちづくり視点での「判断と意思決定」が必要になる。

4 「まちづくり」を進める上で、不動産オーナーとして公的不動産が地域に与える影響を踏まえる

「まちづくり」という言葉の定義は使われる場面や使い手によって多様である。PRE戦略に登場する「まちづくり」には都市計画的なハードの整備や配置の構想のような意味も含まれると思うが、筆者の理解では「身近な居住環境の改善」であり「地域の魅力や活力の向上」という結果をもたらす活動を指す場合が多いと考える。

「地域の魅力や活力の向上」を実現するには、対象の地区・街区に立地する不動産が効果的に効率的に使われているかが重要であると考える。魅力ある空間や動きがある場所にはヒトやカネが集まり、ヒトやカネが集まればその場所の市場価値は上がる。市場価値の上昇期待が高まれば追加投資が呼び込まれさらに魅力ある空間や動きになっていくという好循環が生まれる。そうした状況が生じる地区・街区の不動産オーナーには期待する収益が手に入り、(買いたいというニーズが生まれることで)流動性も高まり結果的に資産価値も高まる。そのような価値循環をもたらす上で、地区・街区において中心的な建物・空間を持つ不動産オーナーには、大袈裟だが地区・街区の価値を高める社会的責任があるともいえる。

冒頭にも示したとおり自治体は各地の大不動産オーナーである。保有する公的不動産を低利用な状況で放置することは社会的責任を果たせていないともいえる。責任を果たすには低利用で放置せざるを得ない状況から解放することである。使えないのであれば使える人に引き渡す、貸し出すといった選択をより機敏に実現することが求められる。

繰り返しになるが、市域を「どのようなまちにするか」、そのビジョンと方針に従い「資産である公的不動産を活用、再生、売却などどう扱うか」を連動的に意思決定できる全庁的な意思決定体制と過程の設計こそ「負動産」を産まない公共施設FMに直結するのではないだろうか。

本記事に関するお問い合わせ・ご相談は以下よりお願いいたします。

株式会社日本政策総研 会社概要

コンサルティング・取材等に関するお問合せ先

https://www.j-pri.co.jp/about.html