月刊「ガバナンス」特集記事

【特集】自治体組織の危機対応と職員のモチベーション 「日常化したコロナ禍に求められる自治体組織」 大杉 覚

地方自治

2021.08.10

*ここに掲載するのは月刊『ガバナンス』2021年8月号(8月1日発行)の特集「自治体組織の危機対応と職員のモチベーション」の巻頭論文です。現時点(8月上旬)において、全国の自治体及び自治体職員の喫緊の課題であることから筆者の承諾を受け、小社サイトに全文掲載いたします(編集部)。

自治体組織の危機対応と職員のモチベーション 「日常化したコロナ禍に求められる自治体組織」

東京都立大学法学部教授 大杉 覚

コロナ禍に見舞われて1年半あまり、コロナ禍の生活が日常化したのは自治体行政の現場でも同様だ。そこで、自治体行政にとって、「新しい日常」=「非日常の日常化」がもたらす組織上のインパクトを見極めるために、まず、組織活動における量的変化と質的変化の関係に着目して議論を整理したい。

議論の動向

コロナ禍で2度目となった今年度「骨太の方針」(「経済財政運営と改革の基本方針2021」(2021年6月18日閣議決定))では、昨年度版にはなかった「国と地方の新たな役割分担等」の項目が設けられた。コロナ禍対策で直面した課題等への対処方針として、⑴大都市圏における第3次医療圏を超えた医療機関・保健所サービスの提供等について、広域的なマネジメントや地方自治体間の役割分担の明確化を図る、⑵国・自治体間関係について、今回の感染症対応で直面した課題等を踏まえ、地方制度調査会等において検討をすすめ改善に向けて取り組む、さらに、⑶国と地方の新たな役割分担について、行政全般の広域化についての具体的推進、地方自治体間の役割分担の明確化の観点から、法整備を視野に入れつつ検討を進める、が示された。

コロナ禍対策で自治体に組織対応が求められる課題群を、筆者は、第1に、感染予防・拡大制御に関する医学・疫学的な対策とそれに付随する公衆衛生に関する諸方策、第2に、コロナ禍でダメージを受けた事業者や社会的弱者に対する補償・支援など社会・経済対策、そして第3に、狭義のコロナ禍対策にとどまらず、その他通常業務を滞りなく遂行する体制の確保策、すなわち、行政にとっての「新たな日常」の構築、に整理して考えてきた。「骨太の方針」が示す対処方針は、これら課題群に概ね照応している。

ただし問題は、これら課題群を、国と地方との役割分担の明確化という方向性で検討する点だ。例えば、上記⑴に関しては、医療提供体制の広域的対応が遅れたことは明白であり、その検討は不可避だが、非常時での「権力集中への指向性」(注1)からして、国への集権化に舵を切ればよいと安直にみなされないか懸念される。感染症対策上、国がイニシアティブをとって情報の集約・一元化を図る態勢づくりは必要だとしても、地域の実情を必ずしも把握しきれていないことからしても、国だけに政策判断を一元的に委ねるのはあまりに不安だ。ましてや緊急事態宣言発出・解除のタイミング、病床確保、予防接種の実装その他での国の対応のチグハグぶりからすればなおさらだろう。コロナ禍対応の機能不全は、そもそも役割分担の不明確さにのみ帰責できないはずだ。

国・自治体間で役割分担の明確化が必要だとしても、それ以上に適切な牽制関係を構築することや、第三者的な視点からの判断・評価のシステム化こそが問われるべきではないか。特に後者については、医療等の専門家集団による助言機能が国・自治体間で分断・拡散され、地域によって偏在することが、もっと問われてしかるべきではないかと考える。

そして、誤解を恐れずにいえば、「国から地方へ」だけが地方分権ではないことである。地方分権に則するか逆行するかは、非常時だからこその「対等・協力」の実質は何かを考え抜いた先の判断のはずだ。特に上記⑵について地制調等で議論を進める際には留意すべきだ(注2)。

「新しい日常」と自治体組織の類型

「骨太の方針」で提起された上記の議論の帰趨は今後の自治体行政を与件として規定することになるので、自治体は我が事として向き合う必要がある。その際、起点とすべきは、自治体自らの組織のあり方だ。

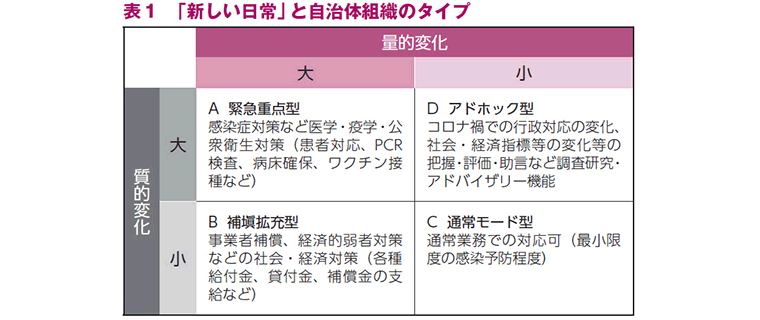

コロナ禍に見舞われて1年半あまり、コロナ禍の生活が日常化したのは自治体行政の現場でも同様だ。そこで、自治体行政にとって、「新しい日常」=「非日常の日常化」がもたらす組織上のインパクトを見極めるために、まず、組織活動における量的変化と質的変化の関係に着目して議論を整理したい。表1は、「新しい日常」という「非日常」が自治体内の部署単位での組織にどのようなインパクトを与えるかを類型化したものである。

第1に、緊急重点型(A)は、量的にも質的にも変化が大きく、特にコロナ禍にあっては高度に専門的な業務を担う組織が該当し、それらには喫緊の対応が求められる。専門性の高さからもともと行政内部では十分に調達できていない機能(医療提供)や、1990年代からの再編改革で弱体化した保健所部門などが代表例だ。緊急時に備えた代替的な組織・人員配置など冗長性を確保できていないので、慢性的なサービス供給不足に陥らざるを得ない。専門外の医師等医療スタッフの一時的な転換、保健所内外での専門職人材のシェアで凌ぐとしても限界がある。平時でも当該関連人材は逼迫していることから、全般的な組織拡充・人員増強による底上げは必須だろう。加えて、感染症対策に緊急時に対応できる特化したユニットを整備しておくのが望ましい。コスト上困難だとすれば、「骨太の方針」に示されたような広域連携で負担を分散し、冗長性を確保する方策も有力な手段だろう。

第2に、補塡拡充型(B)である。質的な変化は乏しく、また、Aほどの高度な専門性を要せず、基本的には通常業務や既知のノウハウをベースとするが、業務の絶対量の膨大化、急拡大化、不安定化など、量的に激変することで組織活動に困難をきたすタイプである。福祉関係の給付の拡大がその典型である。例えば、特別定額給付金業務などは過去の同様の事業のノウハウの転用が可能であったものの、そのボリュームの大きさのため、他部署からの応援職員や業務委託で対処することを要した。

第3に、通常モード型(C)では、基本的には通常業務のままであり、コロナ禍にあっては窓口でのアクリル板等の設置、業務の際のマスク着用、交代制のテレワーク従事など、既存の人員で対応可能な範囲である点で、質的にも量的にも変化は乏しいタイプである。とはいえ、量的・質的変化の少なさはあくまでも相対的なもので、それなりの物理的・心理的ストレスを伴わないわけではない。Bタイプの応援要員の調達先と目され、実質的な減員措置を被りがちなことを前提に、通常モードでの業務遂行の維持を求められながら、住民生活や行政活動の維持に不可欠な基幹業務の遂行を担う組織のタイプだというべきだろう。

以上、A〜Cは、先述の課題群に照応した自治体内の組織単位であるが、第4に、アドホック型(D)を加えたい。非常時でなければ、一般的な管理、企画調整、調査研究などの業務であるはずが、危機管理、非常時の組織間調整や情報収集・分析・提言などが新規に求められ、必要に応じて組織が新設されるタイプである。量的な変化が少ないわけではないが、質的な変化が顕著な組織活動を特徴とする。コロナ禍であれば、A〜Cの組織対応の司令塔として、首長をトップに据えた対策本部が設置され、庁内調整や指揮監督を担う。事前に策定された新型インフルエンザ対策行動計画に則して対策が講じられるが、現実には高度に専門的な知見や状況に応じた判断等がその時々の局面で求められる。

危機管理そのものはトップ・管理職の必須要件であることから、平時のマネジメントからの切り替え=フェーズ・フリーな対応が基本だが、外部専門家をアドバイザーに起用する等のアウトソーシングにより補強する必要もある。

自治体組織・再点検のための三つの課題

さて、組織類型と、想定される目ぼしい「新しい日常」対応策をまとめたのが表2である。現実にはA〜Dいずれの組織類型でも、Ⅰ〜Ⅴを何らかの配合で複合した対応になるだろう。いずれにせよ、ここでは万能な処方箋が何かを論じたいのではなく、むしろ、どのような事情から選択肢が限定されているのかを見極めることが重要だ。

第1には、自治体組織がルース・カップリング組織と特徴づけられることに由来する(注3)。組織内の下位単位がそれぞれ独自性や自立性を保持し、相互に限定的にしか影響しあわない状態であることをルース・カップリングという。ルース・カップリング組織の強みは、危機的状況に直面しても、その影響を局所にとどめ、全体への波及を限定できることだ。裏を返すと、組織単位内(職場内)での結束は強いが、組織単位を超えて自発的に全庁一丸となる体制は期待しづらい。例えば、組織スラックの活用(CタイプのそれをBタイプに活用するなど)は、職務命令の発動が前提であり、それがなければそもそも関心が払われない(応援のための併任発令が出るかもしれないという予想から関心が払われることはあったにしてもだ)。

筆者はことあるごとに繰り返し、コロナ禍での行政対応について、すべてが収束してからではなく、中間的にでも総括すべきと指摘してきたが、そうしたきめ細やかな対応をとる自治体は乏しい(注4)。もちろん、余裕がないというのが最大の理由だが、加えて、その任にあたるべき企画部門や自治体シンクタンクなどDタイプの組織もまたルース・カップリングな組織単位の一つでしかなく、全庁的な視点から他部門に積極的に関わろうというメンタリティは持ち合わせていないのが一般的。当然、他部門からも関わり合いを持つことは忌避される。平時はともかく、非常時ですらそうだとしたら、Dタイプの組織機能の弱さ・緩さを自覚し、意識的に克服する視点が必要だろう。

第2に、効率性を重視した行政改革が強力に推進されてきたことから、行政の冗長性が排除されてきた点である(注5)。表2のⅠやⅡを選択する余地は縮減され、Vのような正面から冗長性を確保する仕組みなどは論外だとみなされることだろう。

英国の行政学者、クリストファー・フッドは、初めてNPMを論じた記念碑的論文で、行政には、効率性・経済性を重視するシグマ価値ばかりでなく、誠実さ・公平さを旨とするシータ価値、そして、安全性やレジリエンスに関わるラムダ価値といった三つの価値が競合すると述べた(注6)。奇しくも同年にフッドが発表した共著論文では、効率性偏重のアプローチは行政組織から冗長性や多様性を奪い、結果的に自然災害発災時にもたらされる人為的災害の可能性を高めてしまうと指摘したことは銘記されるべきだ(注7)。コロナ禍にある現在の文脈でいえば、ともすればなおざりにされがちな安全性やレジリエンスを重視するラムダ価値をいかに注入するか、しっかりとした組織哲学とその実践が問われるということだ。

そして第3に、「新しい日常」とはいえ、それは「非日常」だ。組織に、そしてそこに日々働く自治体職員にストレスを与え続けていることを忘れてはならない。DXや行政の標準化・共通化など行政に求められるハードルはますます高くなっている。仮にそれらがフェーズフリー化を促し、住民にとってもプラスとなる有効な組織課題の解決策であったとしても、ストレス・マネジメントの視点からの組織デザインへのアプローチを忘れてはならないことを、最後に指摘しておきたい。

●脚 注

注1 金井利之『コロナ対策禍の国と自治体』ちくま新書、2021年、第1章参照。

注2 本稿のテーマとは直結しないので補注すると、加えて、上記(3)は、広域化とその法整備という、自治体構想2040研究会報告が提起した「圏域マネジメントの法制化」を彷彿とさせる内容であり、コロナ禍をもって直ちに「行政全般」での広域化の推進、その法整備に結びつけるのは、議論の飛躍にすぎると考えられる。冷静沈着な自治体間連携の検討を望む立場からすると、第32次地制調でのような紛糾をぶり返しかねないのではないか、あるいは逆に、コロナ禍の経験に懲りたからといって安易な議論に流されたりはしないか、と深く強く懸念される。なお、大杉覚「共創型分権の構想と地方分権の『復権』」『季刊行政管理研究』2020年3月号参照。

注3 以下、ルース・カップリング組織については、田尾雅夫『現代組織論』勁草書房、2012年、72頁以下参照。

注4 大杉覚「コロナ対応『中間総括』の勧め」『自治日報』2020年11月20日、1面。

注5 なお、行政組織の冗長性に関する議論を整理した、伊藤正次「行政における『冗長性』・再考」『季刊行政管理研究』2011年9月、No.135参照。

注6 Christopher Hood, "A public management for all seasons?" Public Administration, Vol. 69, Spring 1991, pp.10f.

注7 Christopher Hood and Michael Jackson, The new public management: a recipe for disaster"Canberra Bulletin of Public Administration, No. 64, May, 1991, p.22.

東京都立大学法学部教授 大杉 覚(おおすぎ・さとる)

1964年横浜市生まれ。東京大学大学院より博士(学術)取得。東京都立大学法学部助教授などを経て、2005年より現職。専門は行政学・都市行政論。著書に『人口減少時代の地域づくり読本』(共著)、『自治体組織と人事制度の改革』(編著)、『これからの地方自治の教科書』(共著)など。