政策トレンドをよむ

土地改良事業の特徴と事業における費用対効果分析に関する考察|政策トレンドをよむ 第22回

地方自治

2025.02.06

目次

※2024年12月時点の内容です。

政策トレンドをよむ 第22回

土地改良事業の特徴と事業における費用対効果分析に関する考察

EY新日本有限責任監査法人 FAAS事業部

鈴木 仁美

(『月刊 地方財務』2025年1月号)

2024年5月29日、食料・農業・農村基本法の改正法が成立した。特に食料の合理的な価格の形成や農業用インフラの保全管理に関する法制度等の整備は、食料システムや農業生産の持続性確保の観点から喫緊の課題である。

農業用インフラの保全管理に関する法制度である土地改良法制のもとで、農業生産基盤の整備及び農村の保全を行う事業が土地改良事業である。同事業の事業主体は事業規模や技術的難易度に応じて国、都道府県、市町村等に分かれる。土地改良事業の特徴は、農家の私的財産である農地の利用関係等に影響を及ぼすことや、農家の費用負担があることから、原則として受益農家の申請と同意の下に実施される点であり、この点が国や都道府県で方針を作成し実施する他の公共事業と異なっている。

土地改良事業は、多大な投資額と長期間を要するものが多く、造成・整備された土地改良施設は土地と合体した資本として、その機能が長期間にわたるものが多い。このため、土地改良投資に先立って、事業の技術的可能性の検証だけでなく経済的な側面からも投資主体としての立場及び受益者の立場に立ってその妥当性を検証し有効性を十分確認する必要がある。土地改良法では、土地改良事業計画が事業の施行に関する基本的要件を備えているかを判断する一環として、総費用とそれから生じる総便益(効果)を測定し、その比較により費用対効果分析を行うこととしている(1)。

〔注〕

(1)新たな土地改良の効果算定マニュアル(改訂版)(平成27年9月)農林水産省

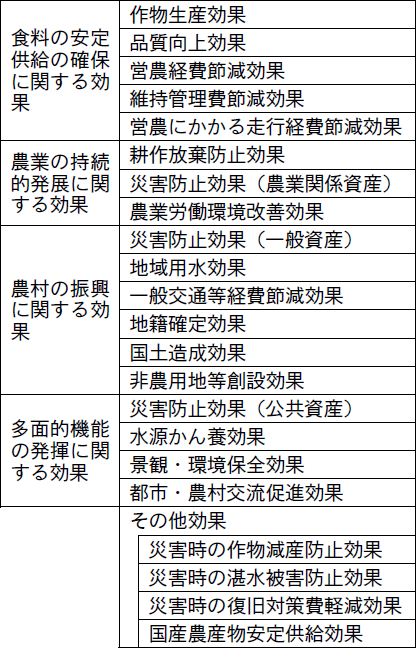

土地改良事業の費用対効果分析においては、農業生産性向上といった農家レベルの効果とともに、食料を適正な価格で安定的に供給するといった国民経済レベルの効果等、多岐にわたる効果を検討・算定する(図表)。

費用対効果分析においては、事業を実施した場合(以下「事業ありせば」という。)と事業を実施しなかった場合(以下「事業なかりせば」という。)に農業生産や営農がどのように変化するか、施設の維持管理がどうなるか等について将来予測される変化を捉えることとなる。例えば、農業用用排水施設の新設整備の場合、作物に用水補給することで単収が向上する状態を事業ありせばの状態とし、現況と事業ありせばの状態の変化(差)を効果として計上する。更新整備の場合、施設が機能せず農業生産ができない状態を事業なかりせばの状態とし、施設が機能し農業生産ができている現在の状態(現況)から、農業生産できない状態(事業なかりせばの状態)との変化(差)を効果として計上する。事業ありせばや事業なかりせばの状態は、想定の域であるが、事業が実施され効果が既に発現している地区や研究試験結果等の実績を踏まえた結果を適用することで、より説得力ある将来の状態を予測することが可能となる。昨今は、気候変動による災害の激甚化等にみられるように、外部環境の変化が著しくなり、将来の予測が難しい。このため、事業実施後に発現される効果の想定の妥当性確保はますます難しくなっている。農林水産省所管の国営等土地改良事業地区では、事前評価に加え事業実施中の評価(再評価)及び事後評価においても費用対効果分析を実施し、事業によって発生する効果を評価・検証し直している(2)。また、都道府県でも土地改良事業の担当部署でこのような取組が行われている。しかし、都道府県は国と比較し、限られた人員及び予算の中で土地改良事業を評価するため、担当職員の負担が大きい。都道府県では上記の制約事項を踏まえた効率的かつ効果的な事業評価の実施が求められている。例えば、都道府県でできる取組として過去に都道府県で実施された土地改良事業の評価結果の詳細を閲覧できるデータベースの構築、都道府県を跨いだ土地改良事業担当者同士の勉強会の実施等が挙げられる。また、国に対しては費用対効果分析マニュアルの簡略化や都道府県で土地改良事業の評価を行う人材育成のための講師派遣等を求めていく必要がある。

〔注〕

(2)公共事業評価(農業農村整備事業評価)

https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/

外部環境の変化が激しい今だからこそ、一時点の評価にとどまらず、様々な変化を踏まえた効果の発現状況を適切に評価することが求められている一方で、都道府県の担当職員の負担が軽減できる取組も並行して行っていく必要がある。

本記事に関するお問い合わせ・ご相談は以下よりお願いいたします。

持続可能な社会のための科学技術・イノベーション | EY Japan

多様な人材の活躍推進(DEI、外国人材の受け入れ・共生、新たな学び方・働き方) | EY Japan