自治・地域のミライ

自治・地域のミライ|現場の力で創造的地域風土を創り出すために 株式会社博報堂 UNIVERSITY of CREATIVITY フィールドディレクター 大里 学

地方自治

2025.10.01

目次

出典書籍:月刊『ガバナンス』2025年10月号

★「自治・地域のミライ」は「月刊 ガバナンス」で連載中です。本誌はこちらからチェック!

月刊 ガバナンス 2025年10月号

特集1:ジェンダーギャップを乗り越える

──誰もが活躍できる公務職場へ

特集2:自治体のシステム開発

編著者名:ぎょうせい/編

販売価格:1,320 円(税込み)

詳細はこちら ≫

株式会社博報堂

UNIVERSITY of CREATIVITY

フィールドディレクター

大里 学

2020年からUNIVERSITY of CREATIVITY フィールドディレクターとして活躍する大里学氏。「創造性」という観点から地域を見つめ、創造性が育ちやすい「創造的地域風土」を生み出すための研究を行ってきた。その中で大里氏が重要な役割を果たすと考えたのが、自治体の役所。実際に役所に

身を置き、見えてきたものとは──。自治体職員の創造性を引き出すためのメソッドや、地域での創造性の可能性を聞いた。

東京・赤坂にあるUNIVERSITY of CREATIVITYのキャンパスで。創造力で世界の可能性を刷新すべく2020年9月に開校。「創造性」を柱に、領域を超えて多様な人々が集い、対話と研究と社会実装を行っている。

他の人のアイデアを聞くことは、「答え」をもらうことではなく、「選択肢」をもらうということ。

自治体に必要な“創造性”とは

――大里さんの現在所属しているUNIVERSITY of CREATIVITY とは。

2007年に総合広告会社(株式会社博報堂)に入社し、営業やメディアプラニングなどをしてきた。2012年から2014年までは、広告文化の創造と発展を目的として博報堂が発行している雑誌『広告』(当時は『広告|恋する芸術と科学』)副編集長も務めた。現在は、UNIVERSITY of CREATIVITY(以下、UoC)に所属し、「創造性特区をつくろうプロジェクト」等を立案・推進している。

UoCは、2020年に博報堂が設立した、未来創造の技術としてのクリエイティビティを研究・開発・社会実装する教育・研究機関だ。AIなどのテクノロジーが急速に普及するこの時代に「創造力」を人類最大の資本として捉え、10の研究領域で、社内外の様々なメンバーが混ざり合いながら、文理芸や産官学の垣根を超えて多様なクリエイティビティの研究と実験を掛け合わせることを、日々実践している。

――自治体と関わりを持つようになったきっかけは。

正直に言うと、もともと自治体や役所は、自分とは全く関係のないものと感じていた。学生時代は、自分の周囲には公務員になる人もおらず、留学先でも美術系のコミュニティにいた。就職後も行政と関わりを持つ部署にいた経験がなく、公務員はどこか遠い存在だった。

UoCが立ち上がる以前、自治体と一緒に、川と公園を開発するという仕事に関わる機会があった。そのときに感じたことは、誤解を恐れずに言えば、自治体(職員)は「基本的にディフェンシブである」ということ。そのような役割からなのかもしれないが、様々提案したアイデアも、前向きに捉らえられることは非常に少なかった。やることは決まっているけれど、そこにどのようなビジョンがあるのか見出せなかった。

そのように感じながら一緒に仕事をしているうちに、そのディフェンシブな姿勢が大きく変わる瞬間に遭遇した。自治体職員、工事関係者、地元町会の人たちが集まってBBQをしたときだ。飲みながら、それぞれの立場を超えて、それまでの肩書を超えて交流したときに、それまで「できない」と言っていた自治体職員の目の色が明らかに変わった。そこから、「もっとこういうことができるのではないか」というアイデアが職員からどんどん出てきた。

このときに、一見ディフェンシブな自治体職員の人たちも、火が付くと一気に動き出すということを知った。普段は立場上、与えられた役割や業務を確実に遂行する必要があり、それが保守的な姿勢にも見える。しかし本質的にその人たちがディフェンシブかというと、実はそうではなく、あくまで環境や役割がそうさせているのではないか。だとすれば、これはうまく逆転させることができるのではないかという期待が自分の中に生まれた。

加えて、2019年から米日財団の日米リーダーシップ・プログラムに参加している。官僚、国連職員、学者、海軍、さらにはラッパーなど多様な職業の人たちが国境を越えて交わった。日本人の参加者は、ほとんどがいわゆる超エリートばかり。その中でも官僚のような役所で働く人は、私にとっては遠い存在で、仲良くなることなど想像できていなかった。しかし、いざ話すと自分と共通点がある同じ人間だということがわかった。また、別の機会で、地元の福井・大野市の職員と深く話したときにも同じような感覚を持った。

この実感が、UoCで研究するにあたり、“「創造性」が高まったら大

きなインパクトがありそうなところはどこか”と考えた際の、自治体(役所)という選択肢につながった。役所で働く人(自治体)と創造性の掛け算ができるのではないかと。

広告業界を含むクリエイティブ産業は、そこで働いている人たちの創造性を高めることで価値を生み出している。それと似たようなことを自治体に持ち込むことができたら、もしかしたら上手くいくかもしれないと思いはじめた。

おおざと・まなぶ

UNIVERSITY of CREATIVITYフィールドディレクター。1981年、福井県大野市生まれ・育ち。福井県立大野高校、早稲田大学第一文学部、ロンドン大学ゴールドスミス・カレッジおよびロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)での修士課程を経て、2007年より株式会社博報堂勤務。雑誌『広告|恋する芸術と科学』副編集長(2012 ~ 2014)、米日財団 日米リーダーシップ・プログラムUSJLPフェロー(2022 ~)、千葉県君津市専門委員(2022 ~)、鹿児島県日置市参与(2024 ~)。

ハーフパンツで役所を探検してみる

――そして実際に自治体に入ってみた。そこで大里さんの目に入ってきたものは。

研究対象をどうしようかと検討していたときに、ひょんなことから千葉県君津市とのご縁ができた。「創造性」について関心を持ってくれたこともあり、何度か足を運んだ。

当時は、新しい総合計画ができたばかり。庁内に浸透させるためのアドバイスなどをしていたが、さらにいろんなことをやろうと、一般の方も参加するUoCの私のゼミで、君津市のとある施策を具体的に提案してみる、ということをしてみた。ところが、市に実際に提案したところ、どうにも反応は鈍い。単に外からアイデアを入れようとしても難しいと感じた。自治体の内部を動かすには、首長のトップダウン以外のやり方として、ボトムアップがある。役所の中にボトムアップの動きを高めるポイントがあるのではないかと感じ、それを見つけたいと思った。

関係性がそれなりにできていたこともあり、君津市とUoCで包括連携協定を締結し、私は非常勤特別職の「専門委員」という肩書で、市役所の中に席を置かせていただいた。企画と総務部門に約1か月、ハーフパンツ姿で座らせてもらった。

君津での貴重な経験を踏まえ、他のいろんな自治体の現場をのぞかせてもらって見えてきたのは「打ち合わせがない」ということだった。私の言う「打ち合わせ」とは、ちょっとした立ち話や雑談などのことではなく、「答えがないお題に、複数人が『答えらしきもの』を持ち寄り、答えに近づこうとする作業」のこと。一方、会議は、すでにある程度答えが出ている前提で行われているものだ。

自治体を取り巻く環境が複雑化し、対処しなければならない問題も変化しているのに、これまでと同じやり方で「答え」を見つけようと腐心している姿も目にした。「打ち合わせ」がないことで、職員が答えを持たない課題に対して創造的に取り組むことができなくなっているのではないか。これまでの“解き方”を変えないと解決に近づくことはなかなか難しいのではないか。しかし多くの自治体職員は、環境の影響もあり、現場(役所)でアイデアを出すことに苦手意識を持っているのではないか、と感じたのである。

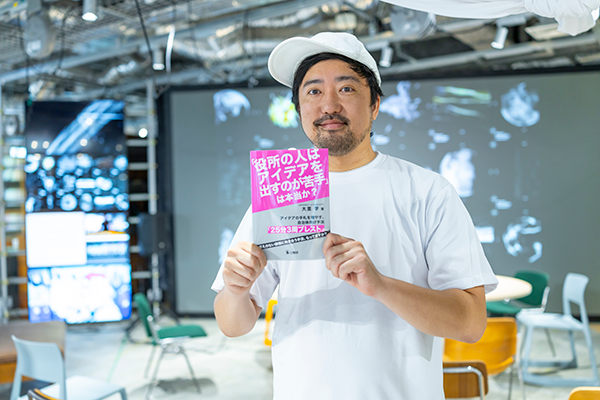

「25分3周ブレスト」は体質を変えるトレーニング

――そのような中で考案したのが「25分3周ブレスト」。この手法についての新刊『「役所の人はアイデアを出すのが苦手」は本当か?』を上梓した。

そうであるならば、創造性を引き出すような「打ち合わせ」を役所の中に入れてみると、それまでの環境や職員の人の意識も変わるのかもしれないと思った。

役所の中には、アイデアを出すことが得意で、様々なことをどんどん仕掛けている職員もいる。しかし、だんだんとそのような人の意見に偏りがちになり、周りも「あの人だから…」と扱って、組織の中で浮いてきてしまうこともある。また、孤立した状況で問題を抱え込む「ひとりぼっち」担当となってしまっている職員がいることもわかってきた。

考案した「25分3周ブレスト」は、「だれでも、小さく、短く、気軽に、でも最低限効果的で、意味のあるアウトプットをすることができる」ことがポイントのメソッドだ。ブレストとは、「ブレインストーミング」の略で、複数人が自由に発想し、多様なアイデアを、それぞれが批判は次のフェーズに先送りしながら量産する手法のことだ。

「アイデアを1人で考える→全員で共有する→主催者が指示・ディレクションを出す」という一連の流れを3回繰り返す構造だ。これは、アイデアを出すということが、得意な人だけのものではなく、誰でもできるものである、ということを実感できるようなやり方になっている。

3周繰り返す中では、自分が最初に出したアイデアにこだわらずに、他の人が出したアイデアに乗っかってもいい。それを仕組み化し、場として許容することで、アイデアを出すのが苦手で前例踏襲をすることが得意な人も様々なアイデアを出すことができるようになる。逆に、もともとアイデアを出すことが得意な人は、これによって他の人のアイデアを別の何かと掛け算したり、違うアイデアで広げるかもしれない──。参加者らの創造性を引き出すこのメソッドを考案するまでのストーリーや、具体的方法、実際の自治体での実践の様子を書籍としてまとめた。

得意な人のアイデアに頼ってしまうのはもったいないし、それを「全く違う」と言って無視するのも組織としてもったいない。互いのアイデアを上手く使いこなすための「ほぐし運動」のようなイメージだ。

私が強調したいのは、100点のアイデアを出さなくてもいいから、思いついたことを全部言って(出して)ほしいということ。それを言える場が確保されることが重要で、さらに他の人のアイデアに乗れる環境をつくることが大事だと思う。

他の人のアイデアを聞くことは、「答え」をもらうことではなく、「選択肢」をもらうということ。その選択肢で対話を重ねていく。自分にもいいアイデアが出せる、と思える「創造的自己効力感」が、このブレストを通して高まっていく。特に、アイデアを出すことに自信がない人ほど、これが高まるのではないか。「珠玉の1アイデア」だけを持ち寄るのとは違った、みんながアイデア出しをできる場の提案をしている。自分たちで答えに近づいていく方法が“体質”として身に付いていくのではないだろうか。自分でもやれる方法があると思ってもらえれば嬉しい。

考案した「25分3周ブレスト」のメソッドが書かれた新著『「役所の人はアイデアを出すのが苦手」は本当か?』を9月に上梓。「自分たちにもできる」と感じることが、最初の一歩だ。

大里さんの新刊

『「役所の人はアイデアを出すのが苦手」は本当か?

~アイデアの手札を増やす、自治体向け手法「25分3周ブレスト」~』

出版社:公職研

A5判・定価2,420円(10%税込)

日常と非日常の汽水域を広げる

――研究している「創造的地域風土」とはどういう概念で、役所の体質を変えるトレーニングである「25分3周ブレスト」とのつながりは。

「創造的地域風土」とは、より様々なチャレンジが起こる雰囲気(創造的な雰囲気)のある地域風土のことであり、会社などの組織風土の地域版のようなイメージだ。

人口減少が進み不確実性が高い世界において、これからの地域を考える上で「創造性」は重要だ。悠長なことは言っていられず、これまでの前例とは違ったことをやらなければならない。状況は待ったなしだ。

創造性が育ちやすい環境をつくり、「創造的地域風土」を生み出すために重要なアクターの1つが「役所」だ。役所(で働く職員の人たち)自体がまずは創造的であること、「創造的な状態」に近づくことのできる“体の動かし方”を覚えるために「25分3周ブレスト」を1つの方法として提案した。しかし、これも究極の形ではない。「創造的地域風土」を生み出す上で重要なのが「日常と非日常の汽水域」をいかにつくって、広げ、そこにどれだけ多くの人を入れられるかだと思う。そしてその汽水域を行き来することで、新たな創造性につながる。役所の中でブレストをすることも、いかに日常(自分のアイデア)の中に非日常(自分以外の人のアイデア)と触れ合える機会をつくるか、ということだ。

――これからの地域や自治について考えていることは。

「なんだか、自分でもやれそう」と思う創造的自己効力感があるかどうかは非常に大事なことだろう。

自治体や職員の方々と関わる中で見えたのは、みなさん優秀で、思いを持っていて、自ら動きたいという意思のある人も大勢いるということ。でも、考える時間と、考えようとする意思と、考えなければならないという思いを上手く使いこなせてないように見える。これは、課題である一方で、可能性でもあると思う。地域のミライを創るのは現場の人だと思うし、現場の人だからこそ創れると思っている。

(取材・構成/本誌 浦谷收、写真/五十嵐秀幸)

★「自治・地域のミライ」は「月刊 ガバナンス」で連載中です。本誌はこちらからチェック!

月刊 ガバナンス 2025年10月号

特集1:ジェンダーギャップを乗り越える

──誰もが活躍できる公務職場へ

特集2:自治体のシステム開発

編著者名:ぎょうせい/編

販売価格:1,320 円(税込み)

詳細はこちら ≫