【特別企画】学びが深まる 自分が高まる “コミ福” はココがおもしろい! 立教大学大学院 コミュニティ福祉学研究科

地方自治

2025.09.30

出典書籍:月刊『ガバナンス』2025年10月号

★本記事は月刊「ガバナンス」2025年10月号に掲載されています。本誌はこちらからチェック!

月刊 ガバナンス 2025年10月号

特集1:ジェンダーギャップを乗り越える

──誰もが活躍できる公務職場へ

特集2:自治体のシステム開発

編著者名:ぎょうせい/編

販売価格:1,870 円(税込み)

詳細はこちら ≫

【特別企画】

学びが深まる 自分が高まる “コミ福” はココがおもしろい!

立教大学大学院 コミュニティ福祉学研究科

(写真左から)

同研究科 博士前期課程2年

田澤惇李(たざわあつり)

日本社会事業大学社会福祉学部卒。2020年より東京都内の自治体に勤務し、生活保護業務を担当。社会福祉士・精神保健福祉士。

同研究科 博士前期課程2年

成田有佳(なりたゆか)

東京学芸大学教育学部卒。2009~20年、日刊紙記者として地方支局や東京本社で勤務。21~25年、ITサービス業でマーケター・ライターとして従事。

同研究科 准教授

原田峻(はらだしゅん)

東京大学大学院人文社会系研究科博士課程満期退学、博士(社会学)。2021年より現職。著書に『ロビイングの政治社会学』(有斐閣)、『避難

と支援』〈共著〉(新泉社)など。

社会人の受け入れを進めている立教大学大学院コミュニティ福祉学研究科。実務に学究に、様々な動機や目的をもつ院生が集い、それぞれの研究活動に取り組んでいる。それをサポートする教員陣や院生同士の交流も“コミ福” の特長だ。今回は、都内自治体で生活保護ケースワーカーとして働く田澤惇李さん、子育てをしながら民間企業でマーケターとして働く成田有佳さんの二人の院生と、本研究科の原田峻准教授の三者に“コミ福” の魅力や研究活動について語ってもらった。

目的意識が学びに向かう原動力

原田 本学を選ばれた理由も含め、お二人の入学動機を教えてください。

田澤 ケースワーカーの仕事は結構忙しく、日々を振り返ることが難しかったのですが、社会人として自立してきたこの時期に、自分の仕事を社会福祉学の観点から捉え直して言語化し、理論化して研究論文としてまとめたいと思ったことが動機です。社会人に対するフォロー体制が一番整っていると感じたことと、ホームレスの人々の支援に関する研究の第一人者である後藤広史先生がおられることが決め手でした。

成田 私は新聞記者時代にごみ処理の現場に密着したルポに携わったことから廃棄物行政のあり方についてライフワークとして取り組もうと思ったことがきっかけです。その際に、本学の藤井誠一郎先生に出会い、現場から理論を構築する研究スタンスに強く共感したことが動機になりました。また、学部卒業後にできなかった研究を通した学び直しに挑戦したい思いもありました。

原田 お二人の修士論文に向けた研究テーマを教えてください。

田澤 ホームレス経験者の安定的な住居への移行を阻害する要因について研究しています。彼らが仮設宿泊所や無料低額宿泊所といった一時的な住まいに留まってしまう状況を直接見てきたことから、改めて調査し、まとめ上げたいと思っています。

成田 私は、廃棄物をめぐる公共サービスのあり方について研究しています。政策過程論に興味があり、資源循環の政策とコミュニティ政策を掛け合わせている自治体に着目しています。研究助成制度をフィールドワークに活かしています。

成田有佳さん

院生同士の交流と熱い講師陣が“コミ福”の魅力

原田 これまで履修した中で面白いと感じた授業はありますか。

成田 仲間の院生と一緒に論文を読んで意見を交わす経験はとても魅力的です。上林陽治先生の「政策法務特論」では、自分とは違う研究を行っている院生たちと政策法務という共通項をもとに意見を交わしたのが面白かったですね。その他、研究に必要な社会調査が学べる調査法の授業も新鮮でした。

田澤 後藤広史先生の「生活困窮者支援特論」は私の興味関心の中心なので、特に貧困の様々な状態や社会的弱者の方々の実態などについて、同じ関心を持つ院生同士で意見交換したり、議論したり、論文を読み合ったりするのが楽しいですね。学生時代にはなかった新鮮な経験で、新たな知見や視座を得るきっかけにもなります。学部から進学した若い院生たちがLINEでいろいろ教えてくれたり面倒を見てもらっています(笑)。院生たちのつながりが楽しいです。

成田 そこが“コミ福”の魅力ですよね(笑)。

原田 教員とのエピソードがあれば。

田澤 私の指導教員はホームレス支援施策が専門ですが、昨年一緒に現地調査に行った時、対象者との関わりを通して、先生の「何とかこの問題を解決したい」「困った人たちの一助になりたい」という熱い気持ちが感じられて感銘を受けました。

成田 そうですね。熱いハートと冷静な視座を持っていらして、「この問題の真相を知りたい、解決したい」という熱量が高く、自身のフィールドへの想いがある先生が“コミ福”には特に多い気がします。

田澤 しかも、教えてはくれないんですよね。アドバイスはくれても答えは教えない、それは自分で考えようという指導を意図的にされている先生も多い気がします。

成田 私も先生から「あなたのテーマはいったい何か」「何に心が動くか」「何に怒りを感じるか」と問いかけられたことがあります。結局は自分自身で研究を突き詰めていくしかない。研究者として自立することを促してくれているのだと思います。

田澤惇李さん

自らの“次のステージ”につなげる機会に

原田 確かに〝コミ福〞の先生は熱い方が多いですね。もちろんそれも押し付けでなく、ほどよい距離感で院生と接しようとしている印象です。お二人は〝コミ福〞での学びをどのように自分のキャリアにつなげていきたいと思っていますか。

田澤 生活保護のケースワーカーとしての実務に結び付けていきたいと思っています。福祉の仕事は「思いやり」とか「やさしさ」といった抽象的な言葉で語られることが多く、理論的土台が弱いと感じていました。修士の2年間で社会問題に関心を持ち、考察し、言語化するプロセスを経験できたことで、困っている方をより深く理解し、どう重層的に支援していくかについて理論的に業務に組み立てていければと考えています。

成田 私の場合は、実務との直結というよりは、アカデミックに物事にアプローチし、学び続けることで高めていける自分があると思っています。今後は博士後期課程に進みたいです。廃棄物行政や地域コミュニティは課題として大きく、博士前期課程ではさわりしかできません。今後は行政学にも焦点を当て、研究を続けたいと考えています。

原田 最後に社会人入学を考えている方々に向けてメッセージを。

田澤 “コミ福”には、柔軟なカリキュラムや教員のサポートなど、フルタイムでも十分に修了できる環境があります。魅力的な教員陣や院生同士の交流など刺激を受ける機会もあるので、迷われている方は是非、説明会だけでも参加してみてはいかがでしょうか。

成田 私は在宅勤務可でフルフレックスですが、子育てもあるので24時間365日の時間の使い方は大事です。その限られた時間を学び直しに使いたいと思ったのは、研究者として進んでいくことも一つの社会貢献だと考えたからです。家族や周囲の理解の下、この2年間を人生の“スパイス”にして、自分を再起動させたいと思っています。そんな動機でも“コミ福”に来る意味は十分にあると思います。

原田 私は、大学院で身につくスキルは3つあると思います。それは理論、調査の方法、論文執筆力です。“コミ福”には様々な社会問題の現場に実際に関わりながら調査・研究を行っている教員が多数おり、社会問題にアプローチするための理論、調査方法、論文執筆力が院生に還元できます。是非、問題意識を持つ多くの社会人の方々に来ていただきたいです。

仕事・子育てと学業との両立

■田澤さん

・17:15 までフルタイム勤務

・夜間開講科目をオンラインで受講(週2~3科目)

※土日の午前中に論文執筆

■成田さん

・フルフレックス・フルリモート勤務

・夜間開講科目の他、他研究科の土曜開講科目を受講

※家事や子育てを22:00までに終わらせてその後に論文執筆

多様で柔軟なカリキュラムで「学びたい」に応える

立教大学大学院コミュニティ福祉学研究科委員長

木下武徳(きのしたたけのり)教授

1974年京都市生まれ。同志社大学大学院博士後期課程修了。博士(社会福祉学)、北星学園大学社会福祉学部専任講師等を経て現職。アメリカの公的扶助政策、日本の貧困施策など生活困窮者をめぐる問題を研究。主著に『アメリカ福祉の民間化』(日本経済評論社)、『生活保護と貧困対策̶その可能性と未来を拓く』〈共著〉(有斐閣)、『これからの福祉政策: ローカルの視点から考える』〈共著〉(有斐閣)など。

埼玉県新座市のキャンパスにある立教大学大学院コミュニティ福祉学研究科は、社会人の「学びたい」に応える多様で柔軟なカリキュラムで注目が高まっている。そこには、社会の様々な課題を解決する研究のため、多彩な学問領域が学びの窓口として用意され、研究助成も含め学生の活動をサポートしている。本研究科の内容や特色について、研究科委員長の木下武徳教授に聞いた。

社会人に開かれたコミュニティ福祉学研究科

高齢化の進展に伴い、家庭内の介護負担や認知症高齢者が増加し、国の医療費負担も増大しました。これを受け、1997年に介護保険法が成立(施行は2000年)しましたが、それに伴い地域のニーズにあった多様なサービスが必要となり、専門的人材が求められるようになりました。そこで、立教大学では1998年に「コミュニティ福祉学部」を、さらに2002年には修士課程「コミュニティ福祉学研究科」を創設し、以来、社会の要請に応える人材育成に取り組んでいます。さらに、社会人が受講しやすいよう夜間のオンライン授業などを整えることで、自治体職員等の入学者も増えています。社会福祉やコミュニティづくりの政策形成など、自治体の仕事に活かせるコースとして認知されるようになってきました。

多様な研究を支える多彩な教員陣。研究助成も充実

コミュニティ福祉学研究科には「ソーシャルワーク研究領域」と「コミュニティ政策研究領域」の二つの研究領域があります。

前者は、個人、地域社会の福祉課題を実践・政策の観点から解決を図ることをテーマとし、社会福祉学をベースに高度な専門職業人としての実践・研究を学びます。後者は、コミュニティ開発や公共空間の形成をテーマとし、現場にフィードバック可能な理論・調査・実践方法を研究します。

ともに、個別の課題や特定の学際にこだわらず、直面する問題や課題をホリスティックに捉え、多面的・多角的な視点から重層的な支援や施策を実現しようとする点が特色です。

コミュニティ福祉とは、よりよい暮らしができる地域づくりのことであり、そのための行政・住民・NPO・企業との連携による具体的取組を研究していくことを目的とします。地域の課題は実に多様で、その課題解決には様々なアプローチがあり、そこには多様な学問が関係してきます。そのために、本研究科の教員陣には社会福祉学、行政学をはじめ社会学、教育学など多彩な研究者がラインアップされています。こうして、学習者のニーズに応じてあらゆる視点から研究を深めていくことができます。

さらに、本学には学内学会があり、院生は論文投稿などの機会や、審査の上、年間10万円の研究助成が受けられます。また、本学には立教SFR(立教大学学術推進特別重点資金)という独自の助成制度があり、年間20万円の研究助成のほか、学会発表では国内で5万円、海外で10万円までの支援が受けられ、研究推進にも役立てられています。

交流の機会広がる土曜対面授業もスタート

本研究科では2025年度から新たな試みとして、土曜日に対面で行う科目を設ける予定です。夜間授業はZoomが中心なので、院生同士の交流が難しい状況にありました。そこで、院生たちに実際にキャンパスに来てもらい、自分たちの研究を語り合いながら、自らの研究を深めてもらいたいと思っています。例えば社会福祉を学んでいる人がコミュニティ政策の研究を知って福祉のまちづくりを視野に入れた研究へ進むといった、研究の幅が広がることも期待しています。

立教大学の他研究科や他大学院の科目履修など、学生のニーズに応じた柔軟なカリキュラムを提供しています。自分自身の学びを実現し、実務に活かすことができる場なので、是非入学を検討していただきたいと思っています。

次世代型大学院としてNext Stageへ

立教大学大学院コミュニティ福祉学研究科

新座キャンパス

自宅や職場でも受講できる、新たな研究環境へ

・平日夜間にオンラインで受講可能な科目を多数用意

・行政やNPOなど、様々な領域で働く社会人が修了

・【New!】土曜日のゼミ・授業で院生同士&教員と交流

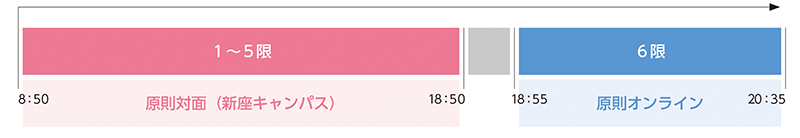

講義の流れ(新座キャンパス)

社会人・夜間メインモデル

夜間開講科目(6限:18:55 ~ 20:35)をメインとして履修します。

6限開講科目は原則オンラインなので、職場や家庭でも履修可能です。

現代社会の諸問題を分析・解明する2つの研究領域

ソーシャルワーク研究領域

個人・家族・地域社会が直面する福祉課題に焦点を当て、その実態や背景を捉える視点を養うとともに実証的に把握する力を培い、社会福祉に関する政策や実践のあり方を探求

教員紹介・研究分野

| ソーシャルワーク研究領域 | ||

|---|---|---|

| 飯村 史恵 | 教授 | アドボカシー(権利擁護)、福祉マネジメント |

| 掛川 直之 | 准教授 | 司法福祉学、刑事司法ソーシャルワーク、犯罪行為からの離脱支援 |

| 川村 岳人 | 准教授 | 地域福祉、居住福祉 |

| 後藤 広史 | 教授 | 貧困・ホームレス問題、生活困窮者の「自立」支援 |

| 杉山 明伸 | 特別専任教授 | 医療福祉、精神保健福祉 |

| 長倉 真寿美 | 教授 | 高齢者福祉、コミュニティケア |

| 西田 恵子 | 教授 | 地域福祉、コミュニティワーク |

| 松山 真 | 特別専任教授 | ソーシャルワーク、ソーシャルワーク理論、医療ソーシャルワーク |

| 結城 俊哉 | 特別専任教授 | ノーマライゼーション、障害者福祉、福祉文化 |

| 湯澤 直美 | 教授 | 家族及び女性に関わる福祉政策、ジェンダー学 |

コミュニティ政策研究領域

国・自治体の政策、非営利組織によるコミュニティ開発、住民連携のまちづくりなど、現場にフィードバック可能な理論・調査・実践方法について研究

教員紹介・研究分野

| コミュニティ政策研究領域 | ||

|---|---|---|

| 木下 武徳 | 教授 | 貧困対策、社会福祉政策 |

| 空閑 厚樹 | 教授 | バイオエシックス、生命倫理学、持続可能な福祉コミュニティ形成 |

| 権 安理 | 准教授 | 公共・社会哲学、公共空間の(再)創造、シェア, パブリック&ライフデザイン |

| 阪口 毅 | 准教授 | 地域社会学、都市社会学、コミュニティ論 |

| 鈴木 弥生 | 教授 | 社会開発、国際福祉論、国際労働移動 |

| 走井 洋一 | 教授 | 教育哲学・教育人間学、社会性・市民性の形成、協同性の生起とその持続 |

| 畠中 亨 | 准教授 | 社会政策、福祉経済、社会保障 |

| 濵田 江里子 | 准教授 | 福祉政治、比較福祉国家論、若者政策 |

| 原田 晃樹 | 教授 | 地方自治、行政学、非営利組織 |

| 原田 峻 | 准教授 | 地域社会学、社会運動論、NPO論 |

| 藤井 敦史 | 教授 | NPO、社会的企業、コミュニティ開発 |

| 藤井 誠一郎 | 教授 | 地方自治論、行政苦情救済、 公共サービス、地域経営 |

| 武者 忠彦 | 教授 | 人文地理学、まちづくり、都市再生 |

▼進学説明会・入学試験等の日程はwebサイトから

https://chs.rikkyo.ac.jp/graduate/

【企画提供】

立教大学大学院コミュニティ福祉学研究科

新座キャンパス 学部事務5課コミュニティ福祉学研究科担当

埼玉県新座市北野1-2-26

TEL:048-471-7530

★本記事は月刊「ガバナンス」2025年10月号に掲載されています。本誌はこちらからチェック!

月刊 ガバナンス 2025年10月号

特集1:ジェンダーギャップを乗り越える

──誰もが活躍できる公務職場へ

特集2:自治体のシステム開発

編著者名:ぎょうせい/編

販売価格:1,870 円(税込み)

詳細はこちら ≫