【特別企画】ガバナンス研究科で得られた充実の学びを課題解決の力に

地方自治

2025.08.29

目次

出典書籍:月刊『ガバナンス』2025年9月号

★この記事は、月刊「ガバナンス」2025年9月号に掲載されています。本誌はこちらからチェック!

月刊 ガバナンス 2025年9月号

特集1:地域を支える技術系職員

特集2:自治体現場の「質問力」

編著者名:ぎょうせい/編

販売価格:1,320 円(税込み)

詳細はこちら ≫

【特別企画】

ガバナンス研究科で得られた充実の学びを課題解決の力に

明治大学に大学院ガバナンス研究科が発足したのは2004年。分権型社会への移行がテーマとなる時代に、公共政策を担う人材の育成をと願う大学関係者が協働・共治を意味する「ガバナンス」の名を冠して誕生させた。以来、20年余が経過し、1000人を超える有為の修了生が全国で活躍を続けている。課題解決志向型の実践的な研究方針が脈々と引き継がれるなか、専門職大学院は地方創生の未来を拓くさらなる有職社会人学生を待っている。修了生の山田里実さんに話を聞いた。

左から山田里実議員と大山典宏専任教授。

――政治家を目指したきっかけをお教えください。

山田 2019年に三鷹市議会議員に初当選し、現在2期目になります。「市民目線の市政の実現」をスローガンとして市民目線で市政に提言できているか、行政や政治の論理に偏っていないかを常に意識しながら議員活動を続けています。

大学卒業後はアパレル企業で働き、結婚を機に退職しました。議員になろうと考えたきっかけは、結婚の際に仕事と生活との両立に悩み、出産等があってもそれまで通り活躍できる社会をつくりたいと強く思ったこと等でした。

東京都三鷹市議会議員・山田里実さん(2024年3月修了)。

――ガバナンス研究科に入学を決めた理由は。

山田 市議会の会派室に研究科の案内が届いたことです。共に活動する先輩議員もOBであることを知り、身近に感じたことを覚えています。

それまで私は市民から寄せられる相談や社会課題の解決に向けて質問や政策提言をしていましたが、対症療法的な内容にとどまることに自ら物足りなさを感じていました。そんな折だったので、公共政策を体系的に学べばより高い視点から社会を捉え、より良くより早い課題解決が可能になるのではないかと思い立ちました。また、私が深めたいテーマであるジェンダー間の不平等、特に女性の自己実現を阻む要因と解決策を研究したい思いもありました。

議会活動や育児とも両立させながら学べる環境も重要でしたが、その点も他の公共政策大学院と比較して群を抜いている印象を受けたので、迷わず入学を決めました。

――入学後はどのような生活サイクルでしたか。

山田 平日の授業は午後6時55分から2コマが設定されており、定例会や委員会の後でも出席しやすい時間帯でした。会議が延びて欠席しても録画を視聴し、課題を提出すれば出席とみなされたので、公務と重なったときも落ち着いて取り組めました。講義の多くは対面とオンラインのハイブリッド授業ですので、地方出張の際にもホテルから受講できたことは大いに助かりました。

また、子育てのなかでは、授業は子どもの夕飯やお風呂の時間と重なりますが、自宅からオンラインで受講できたことも利点でした。キャンパスは東京都千代田区にありますが、遠方からオンラインで受講される方が多くいます。距離を気にせず学べるのは大きなメリットだと思います。

平日以外には毎週土曜日の授業と土・日、祝日に開講する「集中講義」もあります。土曜日は朝9時から午後8時40分まで6コマの授業が、「集中授業」は丸一日の授業を

3日ないし4日受講することで単位が取得できます。ただ、土・日、祝日は地域のイベントが多いことから、コマが空いている時間に出席するなどの工夫をしていました。

有り難かったのが学習管理に不可欠なポータルサイト「Oh-o! Meiji」です。スケジュール管理や課題の提出、授業のレジュメは事前にダウンロードできるなど、議員活動や育児に忙しい中で大いに助かりました。

――修了時には最優秀賞を受賞されました。多彩な学びをどう振り返りますか。

山田 先生方からは理論はもちろん、実務者としての豊富な経験からも多くを学びました。座学だけでなく、ワークショップでの実践形式の授業や現場を見に行くフィールドトリップ、ディスカッションする日英授業、さらにはNPOの方々の活動現場に伺う機会も得て、行政や民間を含めた多様なステークホルダーとの協働の実際も学ぶことができました。理論と実践をバランスよく学べたことは、現在の議会活動に生きています。

印象に残る授業は多くありますが、なかでもゼミの指導教授である源先生の「社会開発論」には大きな影響を受けました。「貧困とは何か」を考察する講義では、女性の自己実現に関する理不尽さや不平等について課題意識をより明確に整理できましたし、その学びをもとに修了に必要なリサーチペーパーを書き上げることができました。

受講生同士による共同研究や集団討議も魅力ある取組みでした。ゼミでは発表に対して活発な意見が飛び交いました。議員や自治体職員、民間企業の方など、様々な立場で地域ガバナンスに携わる方々と多角的な視点から議論ができたことが政策立案力や調整力を高めてくれましたし、政策評価にまで視野が広がりました。研究科で得たご縁は修了後も続いていますし、今も広がり続けています。日々の努力を積み上げて幸いにも賞をいただきましたが、今後も学びの同窓会組織であるガバナンス・ネットワーク等を通じてさらなる自己研鑽を積んでいきたいと考えています。

――研究科への入学を考えている方へアドバイスをお願いします。

山田 私にとってガバナンス研究科の2年間は濃密で幸せな時間でした。多忙でしたが、知的刺激に満ちていて公共政策への理解が深まり、

市民により有意義な政策を提案できる力を伸ばすことができました。

カリキュラムは忙しい首長、地方議員、自治体職員にも履修しやすい日程で組まれており、事務局や先生方のサポート体制もしっかり整っていることから、学び直しを考えておられる皆さんに強く入学をお勧めします。検討している方はぜひ私たちの「ガバナンス・ファミリー」に加わっていただきたいと思います。

明治大学専門職大学院ガバナンス研究科

大山典宏専任教授

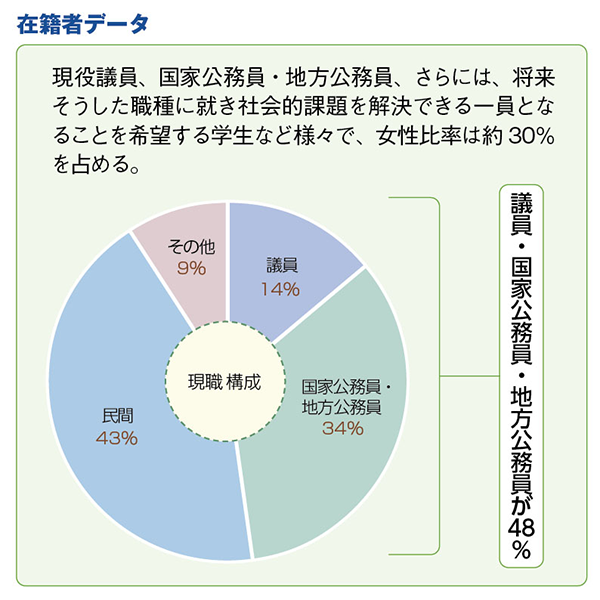

私の専門は社会福祉政策ですが、現代は福祉のみならず公共政策をめぐる諸課題の解決には分野横断型の知識が不可欠です。その点、当科は実践型の課題解決志向を基本とするため、地方議員や自治体職員、NPOや民間研究所等で働きながら学ぶ学生が多く在籍しています。カリキュラムは政策・財政系の基幹科目群と政策研究・特別/特殊研究の応用科目群で構成されており、学生は2年間で専門技法を深め、政策スキルを上げることができます。

強みは「学生ファースト」のしくみにあります。平日夜間と土曜日の授業と日曜祝日の集中授業を組み合わせれば単位が取れるように配慮され、オンラインによる授業参加や動画視聴による課題提出も可能です。このことで時間と距離の制約が払拭され、遠隔地の方も立派に修了していきます。加えて4、9月と年2回の入学機会があり、門戸は広くなっています。ガバナンス・ネットワークも頼もしい存在です。これは学生と修了生がともに学び合う世代横断型のしくみですが、知識を常にアップデートできる仲間は生涯の学びを支え合う大きな財産になります。

公共政策に携わる人にとって、当科ほど学びやすい大学院はありません。政策課題を第一線のプロや仲間と議論し、社会を変えるサイクルにぜひご参加ください。

▼説明会、公開講義等の日程はウェブサイトから

https://www.meiji.ac.jp/mugs2/

【企画提供】

明治大学 専門職大学院ガバナンス研究科

東京都千代田区神田駿河台1-1

TEL:03-3296-2397

★この記事は、月刊「ガバナンス」2025年9月号に掲載されています。本誌はこちらからチェック!

月刊 ガバナンス 2025年9月号

特集1:地域を支える技術系職員

特集2:自治体現場の「質問力」

編著者名:ぎょうせい/編

販売価格:1,320 円(税込み)

詳細はこちら ≫