寺本英仁の地域の“逸材”を探して

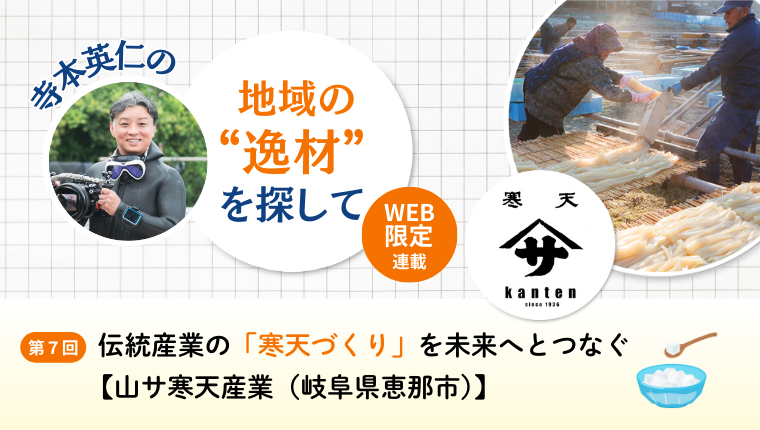

寺本英仁の地域の“逸材”を探して 第7回|伝統産業の「寒天づくり」を未来へとつなぐ【山サ寒天産業(岐阜県恵那市)】

地方自治

2025.10.01

この記事は3分くらいで読めます。

出典書籍:月刊『ガバナンス』2025年10月号 【WEB限定連載】

◆奥深い寒天の世界

戦国武将好きな方ならピンとくると思うが、岐阜県恵那市といえば明智光秀生誕の地である。そんな恵那市は、細寒天の全国シェア8割を誇っている。

今回は、恵那市で「山サ寒天産業」を4代目として継承した佐々木将太さんを紹介したい。

山サ寒天産業4代目当主の佐々木将太さん。

ちなみに僕は、寒天は知っていても、細寒天に関する知識はまったくといって良いほどなかった。今回のインタビューにあたり、何を話して良いか少々不安ではあったが、佐々木さんの人当たりの良さに救われ、たくさんのレクチャーをしていただいた。

佐々木さんの受け売りで少々即席感はあるが、知らない方もおられると思うので、細寒天について少し語っていきたい。

寒天の種類は大きく分けて、粉末寒天、角寒天、細寒天がある。粉末寒天は工場などで通年製造され、食品だけでなく、工業、医療、化粧品などにも使われている。長野県を主要産地とする角寒天は、1本3cm角の棒状で、棒寒天とも呼ばれる。スーパーなどで見かけることも多く、主には家庭料理などに使われている。

そして、細寒天は主に岐阜県で生産され、ほかの寒天よりも保水性が高く、その多くは羊羹などの和菓子づくりに使われている。

山サ寒天産業でつくられる粉末寒天と細寒天。

僕は、お酒は弱いが大の甘党で、羊羹には目がない。この話を聞くと、細寒天に対して急に親近感が増してきた。

細寒天のメリットは、水分を抱え込む作用が非常に強く、胃の中で大きく膨らみ満腹感を得やすい点だ。そのため、ダイエットにも使われている。また、腸の調子を整える作用もあるので、便秘予防など、健康を保つうえで欠かせない自然食品として、古くから人々に愛されてきたスーパーフードなのである。

細寒天の原料は「天草(てんぐさ)」。天草と一口にいっても、マクサ、ヒラクサ、オオブサ、オニクサ、オバクサなど色々な種類があり、5月から6月に収穫されたものが一番おいしい。この天草のブレンドによって、寒天の風味や弾力などが変わってくる、繊細なものなのだそうだ。

右側は寒天用の天草、左側はところてん用の晒し天草(天草を洗って天日干ししたもの)。

加工品は原料の近いところで生まれる印象を持っていたので、僕は海辺で細寒天の生産が行われているとばかり考えていた。しかし佐々木さんから、海のない岐阜県、特に恵那市山岡町の内陸地にある、寒暖差の激しい地域が加工に最も適していると聞いたことは新鮮だった。

内陸地の自然の中で行われる、天然細寒天づくりの風景。

◆ものづくりの未来を描く

佐々木さんはもともと、工具の専門商社のバイヤーとしてドイツを拠点に活躍されていたそうだ。寒天業界では異色の経歴の持ち主といえる。

僕は、ドイツのものづくりの理念である「良いものを高く売る」という概念は、消費者の所有感を満足させてくれると感じている。僕の身の回りを見てみると、スーツケースや自家用車など、いつの間にかドイツ製のものに囲まれて日々を送っていることに気づかされた。

日本のものづくりにも素晴らしいものがたくさんあるが、消費者に対しては安価で提供することが正義とされてきた。少子高齢化社会に突入し、特に地方の中小企業は生き残りのための試行錯誤を繰り返している中で、発想の転換こそが、今求められているのではないだろうか。

細寒天という日本が誇る食文化を100年先の子どもたちに残すために、3代目の父親から受け継いだ伝統を守り、4代目の将太さんの新しい感覚も取り入れながら勝負をしてほしいと期待している。

3代目の佐々木善朗さん(写真上)から4代目の将太さんへ、技術と伝統が受け継がれていく。

●山サ寒天産業

住所:岐阜県恵那市山岡町上手向2568

TEL:0573-56-2531

公式HP:https://yamasa-kanten.com/

Instagram公式アカウント:

◆製造風景

◆レシピ

著者プロフィール

寺本英仁(てらもと・えいじ)

㈱Local Governance代表取締役

1971年島根県生まれ。東京農業大学卒業後、石見町役場(現邑南町)に入庁。「A級グルメ」の仕掛け人として、ネットショップ、イタリアンレストラン、食の学校、耕すシェフの研修制度を手掛ける。NHK「プロフェショナル仕事の流儀」で紹介される。著書に『ビレッジプライド~「0円起業」の町をつくった公務員の物語』、藻谷浩介氏との対談本『東京脱出論』など。22年3月末で役場を退職し、㈱Local Governance 代表取締役に就任。海と食を旅する地方創生プロデューサーとして活動中。

★この記事は、月刊「ガバナンス」のWeb限定連載です。本誌はこちらからチェック!

月刊 ガバナンス 2025年10月号

特集1:ジェンダーギャップを乗り越える

──誰もが活躍できる公務職場へ

特集2:自治体のシステム開発

編著者名:ぎょうせい/編

販売価格:1,320 円(税込み)

詳細はこちら ≫