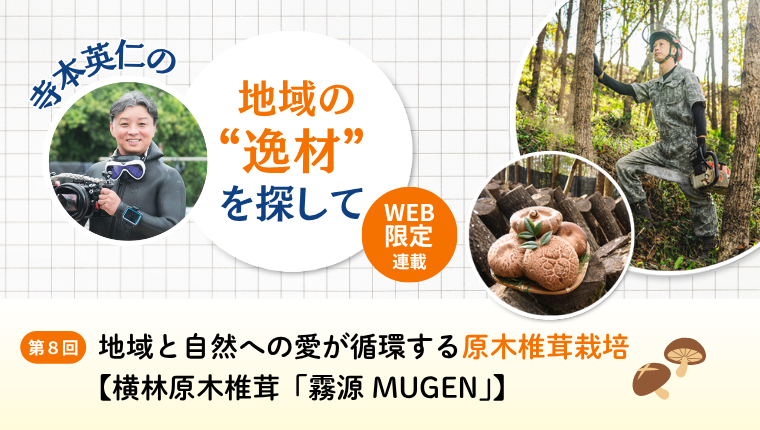

寺本英仁の地域の“逸材”を探して

寺本英仁の地域の“逸材”を探して 第8回|地域と自然への愛が循環する原木椎茸栽培【横林原木椎茸「霧源 MUGEN」】

地方自治

2025.11.05

この記事は3分くらいで読めます。

出典書籍:月刊『ガバナンス』2025年11月号 【WEB限定連載】

◆エリアごとの風土を残したまちづくり

今回は、愛媛県西予市野村町の横林地区で、既成概念をぶち壊す原木椎茸「霧源 MUGEN」のブランド化に挑戦する高橋征敏さんを紹介しよう。

横林地区で椎茸栽培を営む高橋征敏さん。

高橋さんの住む西予市は、愛媛県の南予地方に位置し、平成の大合併が進む2004年に東宇和郡の4町、宇和町・野村町・城川町・明浜町と西宇和郡の三瓶町の5町が合併して誕生した。

僕が住む島根県邑南町も、同時期に2町1村が合併して誕生した町だ。複数自治体が合併すると行政サービスが広域化され、それによる弊害も生まれる。合併前の旧町村意識がいまだに解消されない自治体も多い、という印象を僕は持っている。この西予市は、5自治体の合併を経てどのような「まちづくり」を展開していくのか、密かに注目していた。

西予市は、僕が邑南町職員時代から多くの職員が視察にきてくれたり、僕自身もたびたび講演会に招聘されたりと親しみのある自治体で、とにかくモチベーションの高い職員が多い。その背景には、旧自治体ベースで自治区が存在し、市職員が各地域に配属され、実際にそこに住む住民と協働してまちづくりを進めていることがあげられる。地域資源や歴史・風土を西予市として1つにするのではなく、良い意味で各エリアの特色を残しつつ、西予市というまちをつくりあげてきているのである。

中でも横林地区は、周藤功治さんという、その地で育った職員がキーマンとなり、高橋さんたち生産者と協働して“原木椎茸「霧源 MUGEN」”のブランド化を目指している理想の地域である。

◆地域で育てる“主役級”の椎茸

「霧源 MUGEN」は、この地区で栽培される椎茸の中でも、カサの大きさが7㎝以上、厚さが3㎝以上のものに限定されている。その中でも、カサが7分開き以下で色沢・形状が特に良好なものを「霧源“プレミアム”」に認定している。この基準に到達するものは全体のわずか1%しかなく、非常に付加価値の高いものである。

大きさ、厚み、外観などの厳しい基準をクリアした「霧源」。

通常、椎茸は副菜というイメージが強い。だが「霧源」をステーキにして食べてみると、僕が絶対的な自信を持っている石見和牛肉のステーキも主役の立場を引きずり下ろされるのではないかと心配したほど。もはや、ディナーコースの主役を張れる食材である。

このおいしさは、ネーミングでも十分に表されている。横林地区は朝晩の気温差が激しく、冬は地区全体が霧に覆われ、幻想的な空間を生み出す。そうした、食べものがおいしくなる自然環境が整っているのに加え、養分豊富なクヌギを栽培し、椎茸の榾木(ほだぎ)として使用。使い終えた榾木(廃榾)は土壌の養分として還すという、循環型栽培で育てられている。豊かな自然の中で原木の栄養を十分に吸収し、高橋さんが手塩にかけて育てた「霧源」は、目を見張るほど美しく肉厚で、カサから軸まで旨みが凝縮している。

榾木として使用されるクヌギ。5年ほど原木椎茸を収穫したあと、土に還される。

横林地区には高橋さん一農家だけでなく、生産組合が存在している。高齢化に伴い重労働となっている手作業の部分に大型の機械を導入し、高橋さんや若手が中心となり、地域全体で椎茸栽培に取り組んでいる。この様子は、同じように過疎化で悩んでいる地域にも、大いに参考になると感じた。

高橋さんには横林地区への強い思い入れがあり、子どもたちにも小さい頃から作業を手伝わせているそうだ。自分ひとりが豊かになるのではなく、地域全体に自身が生かされていて、その空間に存在できることが幸福であるのだと、話を聞くうちに実感した。

横林地区に住む人たちは、それぞれ魅力的だ。その魅力に惹かれ、昨今では移住者も増えてきている。そんな地域愛に満ちた「霧源」を東京でも食べられるよう、作戦会議をしている。ぜひ、食べにきてほしい。

横林産原木椎茸『霧源』 紹介動画(YouTube):

横林自治振興協議会Instagram:

著者プロフィール

寺本英仁(てらもと・えいじ)

㈱Local Governance代表取締役

1971年島根県生まれ。東京農業大学卒業後、石見町役場(現邑南町)に入庁。「A級グルメ」の仕掛け人として、ネットショップ、イタリアンレストラン、食の学校、耕すシェフの研修制度を手掛ける。NHK「プロフェショナル仕事の流儀」で紹介される。著書に『ビレッジプライド~「0円起業」の町をつくった公務員の物語』、藻谷浩介氏との対談本『東京脱出論』など。22年3月末で役場を退職し、㈱Local Governance 代表取締役に就任。海と食を旅する地方創生プロデューサーとして活動中。

★この記事は、月刊「ガバナンス」のWeb限定連載です。本誌はこちらからチェック!

月刊 ガバナンス 2025年11月号

特集1:地域はつづくよどこまでも

──持続性ある農山村の未来を描く

特集2:哲学の話をしよう

編著者名:ぎょうせい/編

販売価格:1,320 円(税込み)

詳細はこちら ≫