自治・地域のミライ

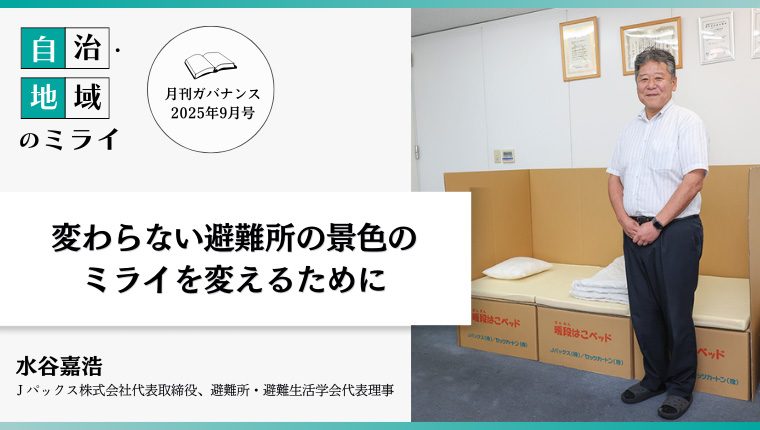

自治・地域のミライ|変わらない避難所の景色のミライを変えるために Jパックス株式会社代表取締役、 避難所・避難生活学会代表理事 水谷嘉浩

地方自治

2025.08.28

目次

出典書籍:月刊『ガバナンス』2025年9月号

★「自治・地域のミライ」は「月刊 ガバナンス」で連載中です。本誌はこちらからチェック!

月刊 ガバナンス 2025年9月号

特集1:地域を支える技術系職員

特集2:自治体現場の「質問力」

編著者名:ぎょうせい/編

販売価格:1,320 円(税込み)

詳細はこちら ≫

Jパックス株式会社代表取締役、避難所・避難生活学会代表理事

水谷嘉浩

2011年3月、大阪の段ボール会社・Jパックス代表取締役の水谷嘉浩さんは、東日本大震災の被災地の避難所で「段ボールベッドが人の命を救うことができる」と確信した。避難所で低体温症に苦しむ被災者を見て「寒さをしのぐには段ボールだ」と浮かび、床からの冷気を遮断するため段ボールベッドを考案。想いひとつで身近な段ボールによる被災地支援をする中で見えてきたのは避難所・避難生活の実情とずっと変わらない景色だった。その経験をきっかけに、いくつもの被災地を訪問。避難所、避難所運営の研究、啓蒙活動をするに至った水谷さんの行動の源泉と思いを聞いた。

大阪府八尾市のJパックス株式会社本社にて。水谷さんが設計した段ボールベッド「暖段はこベッド」とともに。東日本大震災から9日後の3月20日には着想し、最初のモデルの制作に取り掛かった。

ルールを乗り越える勇気がいる時がある。そして、そこには哲学が必要になってくる。

段ボールベッドで雑魚寝をなくす

――水谷さんが段ボールベッドを設計するきっかけは東日本大震災。その経緯は。

2011年3月11日は、出張で東京にいた。墨田区のビルの4階で研修を受けていた時に地震を経験した。大きな揺れに恐怖を感じ、荷物を片付けて一目散にビルの外に出

た。本来であれば自分が避難誘導などをしなければならないのに、とにかく自分だけ助かろうとしていた自分がいた。ふと冷静になってから「情けない」と思った。

結局、その日は大阪には帰れず東京の知人の家に泊めてもらった。テレビから流れてくる東北沿岸を襲う津波の映像はショックだった。何かをしなければならないと考えながら、翌日大阪に戻ってきた。

すると、知人を通じて茨城県高萩市が支援を求めているという話がもたらされた。福島県より北は被害が甚大だったこともあり、茨城県の沿岸部も被害を受けていたが取り残されてしまっていた。

食料や毛布などをかき集めて高萩市まで夜通しで走り向かった。当時は、東京電力福島第一原発が水素爆発を起こしたばかりだった。高萩市は茨城県北部で恐怖もあったが、とにかく向かった。しかも、その道中、静岡で震度6の地震が起きるなどしながらもなんとか物資を届けた。

高萩市の皆さんにはとても喜んでもらったが、正直なところ焼け石に水だと思った。徹夜で大阪から走って、また徹夜して帰っていく。これを繰り返すのは難しい、そしてもっと何かできないかと感じていた。

そんな時、避難所で避難者が亡くなっているというニュースを目にした。「地震や津波から助かった方々がなぜ避難所で亡くなるのか。避難所は本来は安全な場所ではないのか」と、当時は疑問だった。原因は過酷な雑魚寝生活による低体温症やエコノミークラス症候群などの2次健康被害だった。「低体温で亡くなっている人もいる」ということは、保温性もある段ボールで寝床を作ればいいのではないかと考えた。そう考えたのが、3月20日くらい。震災が起き、高萩市に支援後すぐに試作をし、Twitter(現X)にアップした。すると、被災地の宮城県石巻市の石巻赤十字病院の植田信策先生(日本赤十字社医療事業推進本部参事監、避難所・避難生活学会前代表理事)につながった。「ぜひ欲しい」と言われ、急遽段ボールベッドを200床作り、4tトラックで4月1日には石巻へ届けた。一緒に避難所に運ぶと、避難所での雑魚寝が健康被害に大きな影響を及ぼし、それを防ぐためにベッドが必要なのだとその時わかった。「段ボールベッドが人の命を救うことができる」と確信した瞬間だった。

ちょうど同時期に、新聞で避難所生活に伴うエコノミークラス症候群による健康被害である血栓塞栓症研究の第一人者、榛沢和彦先生(新潟大学医歯学総合研究科特任教授)の記事を見つけた。すぐにメールをすると、「ベッドを見たい」とのこと。宮城県南三陸町の避難所で実際に見てもらったところ、先生に「これは使える」と言っていただいた。さらに、植田先生も旧知だったということで3人がつながった。

先生らからのアドバイスを受け、ベッドを改良。それから段ボールベッドを積んで、週末の金土日に大阪と東北を7往復した。

みずたに・よしひろ

1970年、大阪府生まれ。同志社大学文学部卒業。1998年に家業のダンボールメーカー・フクワ紙器工業株式会社(大阪府八尾市)入社。2004年に代表取締役に就任し、2008年にJパックス株式会社に社名変更。2011年3月11日の東日本大震災をきっかけに、災害関連死を減らすため、段ボールベッドを自ら設計。以降、各地での災害時に避難所に届けてきた。また、業界に働きかけ全国の地方自治体と防災協定を締結する活動を展開。2015年に「避難所・避難生活学会」の設立発起人として参画、2025年代表理事に就任し、避難所に関する研究、啓蒙活動を行っている。博士(工学)。

想いでおこした行動

――段ボールベッドを被災地に届ける支援の輪を広げようとした。

私は、もともと国や国民に対して役に立つ会社でありたいと思っていた。しかし、それが何をすべきかがはっきりしていなかった。そんな時、震災がおき、身近な段ボールで助けになるのであればとベッドを設計した。考案した段ボールベッドは「暖段はこベッド」と命名した。 段ボールは暖かいという特性とともに、生産しやすいという特徴もある。そして、段ボール会社は全国に約3000社ある。それらを災害支援のインフラとして捉えることができると思った。

考案した段ボールベッドの設計図をオープンソースとして5月1日に公開。大手の段ボール会社が加盟している業界団体に段ボールベッドの設計図を持ち込み、無償で使っていいから多くの避難所に段ボールベッドを作って届けてほしいと協力を仰いだ。しかし、前例がなかったこともあり、理解してもらえず苦労した。徐々に取引先でもある大手の段ボールメーカ―の東北や北陸の支社で段ボールベッドを作り、被災地に届けるような流れができた。

とはいえ、業界全体としての動きは鈍かった。無償公開した設計図を元に自社開発と謳った段ボールベッドを作る業者も出てきた。「自分の想いに共鳴して動いてくれるだろう」と信じていた私が甘かった。結局、業界全体として取り組みが始まったのは、2016年の熊本地震からだった。

断りつづけられた段ボールベッド

段ボールベッドを毎週のように大阪から東北に持って行き、福島、宮城、岩手の50

か所以上の避難所を回ったが、ほとんどの避難所で断られた。医師と一緒に「雑魚寝では病気を引き起こしてしまう」と言っても受け入れてもらえなかった。

最初は想いが先行し、怒りに近い気持ちになることも何度もあった。そのうちに避難所を開設し、運営の中心を担っている自治体にそもそも「ベッドを導入する」という仕組みがない、前例主義によって受け入れることができないという、制度やシステムの難しさがわかってきた。

そのような中でも「ベッドが欲しい」と受け入れてくれた避難所もあった。運営者が自治体の職員ではなく被災者自身の避難所などでは即断即決してくれた。小規模な避難所や、臨機応変な自治体職員が対応し、入れてくれた避難所もあった。人が人をつないで少しずつ広がっていったが、それでも東日本大震災の被災地では、約2800床しか届けることができなかった。

前例がないことが障壁であるならば、段ボール会社と地方自治体で防災協定を結べばよいのではないか、「前例を作る仕組みを作ろう」というアイディアが友人との話しの中で出てきた。

2011年6月18日に最初の協定を愛知県新城市(しんしろし)と締結。都道府県では、2013年12月に佐賀県が九州地区の業界団体である南日本段ボール工業組合と締結したのが初めてだった。市町村は各地のダンボール会社、都道府県や政令市などの大きな自治体は業界団体と締結していくという具合だ。いまでは各地で締結され、私も正確な数字は把握しきれていないが500~600くらいに結ぶまでになっている。

当初、業界団体に支援を呼びかけた時に乗り気でなかったのも、それがあくまで「ボランティア」であるから。協定締結によって団体や会社にメリットがあるということが理解され、動き出したのだろう。

行った避難所は500か所以上

――東日本大震災以降、全国各地で様々な災害がおきた。その度に、各地の避難所にも行くようになった。

東日本大震災以降、14年の広島土砂災害、16年の熊本地震、18年の西日本豪雨や北海道胆振東部地震、最近では昨年の能登半島地震など国内外25の災害の被災地に行った。14年間で500か所以上の避難所を訪れ、現場を見てきた。これだけ行っている人はそういないだろう。

支援を通して、避難所ごとの差異や環境の格差を多く目にしてきた。同じ市町村の中でも違う。無数の避難所の形があることを痛感した。この経験の蓄積が、防災協定を結ぶことの重要性や、制度の問題点、支援のあり方、避難所環境の標準化などを考えることにつながっていった。

イタリアでの衝撃

日本の避難所環境にはばらつきがある。そして、プライバシーのない空間での雑魚寝、不衛生なトイレ、冷たい食事といった過酷な環境の避難所の景色は100年も変わっていない。

東日本大震災から1年後の2012年5月にイタリア北部のエミリア・ロマーニャ州で地震が起きた。榛沢先生とともに現地を視察した。そこで目にした景色が衝撃的だった。避難所にはトイレとシャワーが充実し、美味しい食事を提供するキッチンカー、ベッド付きの快適なテントが整備され、家族単位でのプライバシーが保護されていた。この時は現地1泊2日の強行軍だったが、そこからほぼ毎年イタリアへ行き、災害支援の現場から学んできた。

イタリアでは、トイレ(T)・キッチン(K)・ベッド(B)をユニット化し、そして、被災自治体は避難所運営をしていなかった。広域総合支援の仕組みがあり、近隣から支援が入ってくるのだ。

2009年に大地震に見舞われたラクイラというまちの職員に「被災自治体はなぜ避難所運営をしないのか?」と質問をした。すると、「だって無理でしょう」とたった一言だけ言われた。私は雷に打たれた感覚だった。被災自治体の職員が被災者支援をしなければならない状況は、どう考えても人道的でなく、合理的でもないと、冷静に考えれば、納得した。

歴史的に特に地震の多いイタリアでは、避難所支援の仕組みが大災害の発生のたびにブラッシュアップされてきた。今でもイタリアの人たちは「訓練が足りない」と言っている。本気度が違うと感じた。

社長室には、毎年のように訪れるイタリアの、災害ボランティア団体などのペナントがいくつも飾られている。東日本大震災以来、「義を見てせざるは、勇なきなり」という言葉を大切に行動をおこし、蓄積してきた知見を広めようと奔走している。

災害“生活”死をゼロに

この学びが、2015年から組織した避難所・避難生活学会で提唱する「TKB48」(トイレ、キッチン、ベッドを48時間以内に整備)につながっている。

イタリアでは、資機材や担当している団体は違えど、どこの避難所の景色もほぼ同じだった。TKBを迅速に届け、被災者の尊厳と生活の質を守ることを目的としているからだ。避難所環境改善の防災アクションプランの根幹となる考え方だ。

SUM(Standard(標準化)・Unit(ユニット化)・Mobility(機動力化))基準を適用させることにも力を入れている。この基準に沿った形で、コンテナ式トイレやシャワーユニット、大型の移動式キッチン等一式の避難所ユニットを持ち込み、災害時における避難所運営の新たな可能性を模索している。今年3月には長野県諏訪市で実証実験を行った。構想では、被災者250人、支援者50人の計300人分のTKB資機材を1ユニットとして、各都道府県に20ユニットずつ、全国で約1000ユニットの確保を目指している。必要なものが揃っているTKBのユニットがしっかり実装化されれば、これまでのようにその都度ニーズ調査をしてから逐次投入ではなく、一気呵成に支援ができるようになる。

標準化をし、病人や死亡者を出さないような環境を整えなければならない。私は災害関連死ではなく、「災害“生活”死をゼロにしよう」と言っている。避難所であろうと、車中泊であろうと、在宅であろうと、避難生活で亡くなる人をゼロにすることが目的だからだ。

――最後に、読者である自治体関係者にメッセージを。

イタリアに行った際、「訓練や資機材も含めた備えは大事だが、被害が大きくなればなるほど、その準備が役に立たなくなるから、それに囚われるな」ということを聞いた。私は危機管理の本質はここにあると思っている。準備をした上でも、ルールを乗り越える勇気が必要になる時がある。そして、そこには「哲学」が大事になってくる。ルールに従い正しいことをすべきだが、それをすればするほど、被害が大きくなると噛み合わなくなってしまう。どれだけ被災者に寄り添えるか、被害を小さくできるか、どう助けることができるかという観点を持つことが大事だろう。有事を乗り越えるための「哲学」をぜひ持ってもらいたいし、我々もこれからも貢献していきたい。

■Jパックス株式会社

https://jpacks.co.jp/

(取材・構成/本誌 浦谷收、写真/加藤智充)

★「自治・地域のミライ」は「月刊 ガバナンス」で連載中です。本誌はこちらからチェック!

月刊 ガバナンス 2025年9月号

特集1:地域を支える技術系職員

特集2:自治体現場の「質問力」

編著者名:ぎょうせい/編

販売価格:1,320 円(税込み)

詳細はこちら ≫