ガバナンスTOPICS【イベントレポート】

【阪神淡路大震災30年】復興・防災の歩みと教訓/イベントレポート

地方自治

2025.02.14

(『月刊ガバナンス』2025年2月号)

【連載一覧はこちら】

【ガバナンス・トピックス】

阪神・淡路大震災30年、復興・防災の歩みから次代への教訓を探る

──日本学術会議シンポジウム

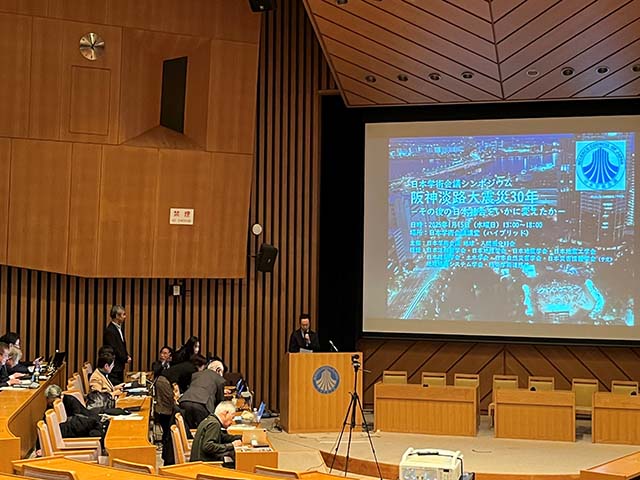

1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災から30年。マグニチュード7.3の都市直下型地震は、関連死を含め6400人を超える人々の命を奪うなど、阪神地域及び淡路島に甚大な被害をもたらした。1月15日に都内で開催された日本学術会議シンポジウム「阪神・淡路大震災30年─その後の日本社会をいかに変えたか─」では、防災・減災の転換点とも呼べる同震災とその後の足跡を学際的に考察。今日そして次代に生かすべき教訓の共有が行われた。

30年にわたる復興・防災研究の知見を共有。

震災のインパクトと30年の足跡を振り返る

シンポジウムの主催は、「日本学術会議地球・人間圏分科会」。日本学術会議の地球惑星科学委員会に属する分科会の一つで、自然災害の将来予測や防災のための政策提言、持続可能な地球環境の探求、分野連携による俯瞰的な議論、社会への発信などを行うことを目的としています。

本シンポジウムは、阪神・淡路大震災から30年の節目にあたり、震災が日本社会に与えた影響を振り返り、今日までの防災・減災研究の蓄積や復興の取り組み、被災者・支援者の歩みを今後につなぐことを目指し、対面とオンラインのハイブリッド形式で開催された。

科学の視点から

前半は、防災工学、地震学などの専門家による話題提供が行われた。

①阪神・淡路大震災30年の本質的教訓は活かされたか

はじめに、「阪神・淡路大震災30年の本質的教訓は活かされたか」というテーマで、室崎益輝さん(兵庫県立大学名誉教授)が登壇。社会変化、世代交代、教訓の失念と深化という視点で、30年後の今、震災を問い直す意味を整理。「防災から減災へ。消防防災から危機管理へ。行政主導から連携協働へ」の大転換をもたらした経験として阪神・淡路大震災を位置づけ、約30年をかけて再開発が完了した神戸市・新長田地区の現況などにも触れながら、未達成・未着手の課題(例えば、避難環境の整備・改善、合意形成システムの構築など)を提示。これらを教訓として生かすことの重要性を強調した。

②阪神・淡路大震災の復興過程に学ぶこと

続いて、林春男さん(京都大学名誉教授)が「阪神・淡路大震災の復興過程に学ぶこと」と題して講演。「発生から復興が完成するまでの全過程が初めて科学的に記録された自然災害」として同震災をとらえ、「防災研究に復興過程という新たな課題を生み出した」と指摘した。さらに、復興過程を具体的に都市・経済・生活の3層から分析。都市再建に比べ経済再建が難航した背景などについて解説した。

③兵庫県南部地震の地震学へのインパクト

久家慶子さん(京都大学大学院理学研究科教授)は「兵庫県南部地震の地震学へのインパクト」というテーマのもと、震災をもたらした兵庫県南部地震のメカニズムを詳解した。当時、震度7判定は現地調査に依っていたため、実態把握に時間を費やしたことを指摘。

この地震を境に、

▷国の特別機関「地震調査研究推進本部(地震本部)」が設置

▷地震計の設置数・密度が増加

▷短期予知から長期予測への転換

という変化があったとし、今後の課題として「島嶼部海域の観測の充実や長期間の地殻変動観測の実現」を挙げた。

④地震本部の取り組みと活断層地震防災

次に、久家さんの論点を受けるかたちで、「地震本部の取り組みと活断層地震防災」という演題で鈴木康弘さん(名古屋大学減災連携研究センター教授)が登壇。95年6月発足の地震本部の取り組みの概要を解説した。さらに、地震本部の成果の一例として全国地震動予測地図を紹介。短期予知に代えての長期予測の実現、被害軽減に資する研究の進展があったとしつつ、「社会への周知方法や地震研究分野の人材不足などが今後の課題」と述べた。

記録と記憶がつなぐ震災の経験

シンポジウムの後半では、メディア、支援団体などの視点から震災とその後の足跡が語られた。

⑤阪神・淡路大震災から東日本大震災へ:経験と教訓のバトン・リレー

はじめに、「阪神・淡路大震災から東日本大震災へ:経験と教訓のバトン・リレー」というテーマで今村文彦さん(東北大学災害科学国際研究所教授)が講演。三つの震災(阪神・淡路大震災、新潟県中越地震、東日本大震災)を比較しながら、災害の経験と教訓の伝承がどのように行われてきたか、解説した。特に、東日本大震災の遺構をネットワークで結ぶ「3・11伝承ロード」の取り組みを紹介。多様な人々を誘う機会の創出、震災ツーリズム、「防災×アート」といった新しい可能性について論じた。

⑥共感に支えられる災害時のラジオ

続けて、大牟田智佐子さん(㈱毎日放送報道情報局報道業務部次長)が、地震担当記者や震災番組のプロデューサーを務めた経験と大学院での研究成果をもとに、「共感に支えられる災害時のラジオ」と題し講演。親密な一対一の関係をもたらす、「あなた」に語りかけるメディアとしてのラジオの特性を、被災者と放送者の実際の声を紹介しながら解説した。

⑦地震防災と放送~30年の進歩と課題~

関連テーマとして「地震防災と放送~30年の進歩と課題~」を掲げ登壇したのは、入江さやかさん(松本大学総合経営学部観光ホスピタリティ学科教授/元日本放送協会記者、上級研究員)。30年にわたる災害報道の経験をふまえ、以下のような変化が見られたと指摘。

阪神・淡路大震災後:

・緊急地震速報の提供開始

・ロボットカメラの普及

東日本大震災後:

・防災アプリの普及

・自治体によるSNS活用

能登半島の現況に関しては、

・視聴困難地域への情報伝達

・ネット上の誤情報やAIによる偽情報

を課題視。

「不確実性をはらむ情報を副作用なく、どう伝えていくかが放送の宿題」とした。

⑧ボランティア30年の真価

次に、支援者の立場から、栗田暢之さん(認定特定非営利活動法人レスキューストックヤード代表理事)が「ボランティア30年の真価」について講演。「修羅場と化した現場で公的支援が行きわたらない中、多数のボランティアが一人ひとりの被災者の生の声を聴く」ことを学んだ原点として震災を振り返った。また、栗田さんが代表を務める「震災がつなぐ全国ネットワーク」と「全国災害ボランティア支援団体ネットワーク」の活動も紹介。今まさに能登半島の被災地で社会福祉協議会が災害対応で悲鳴を上げていると訴え、災害中間支援組織の役割を強調した。

⑨未来を変える災害の記憶をつなぐ仕組みづくり

阪本真由美さん(兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科教授)は、オンラインで参加。「未来を変える災害の記憶をつなぐ仕組みづくり」というテーマで講演を行った。経験と教訓の継承、災害文化の形成などを目的とする「阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター」の取り組みを紹介。実践的な防災研究とともに災害対策専門職員(自治体職員)の育成が進められてきたことを画期的な点として示した。さらに、神戸市の防災教育についても言及。小中学校の防災教育実施率が100%であることから、同市の高校生は震災を「よく知っている」が、「実体験としては伝えられない」という実態を指摘。これからは被災者と未災者の対話、復興ダイアローグなどを通して、「伝え方」を広める必要があると述べた。

⑩大震災から30年後の都市防災の課題と今後の展望

講演の最後は、廣井悠さん(東京大学先端科学技術研究センター教授)が「大震災から30年後の都市防災の課題と今後の展望」として話題提供を行った。都市工学の見地から、生活道路の拡幅、老朽住宅の建て替え、密集市街地の整備などの都市防災の取り組みを紹介したうえで、「2050年の人は我々に何をアドバイスするか?」と、未来視点でのバックキャストの必要性を訴えた。

締め括りとして、登壇者全員による討論を実施。廣井さんの論点をつなぐかたちで、「今、2025年を生きる私たち」がなすべきことについて意見交換した。都市の強靭化や災害の記憶の伝承など、大切なバトンが託されている。阪神・淡路大震災からの30年、そしてこの先の30年は地続きであり、今まさに被害に見舞われている人々がいて、必ず次の災害がやってくる。こうした課題意識を広く共有する場となった。

(本誌/西條美津紀)