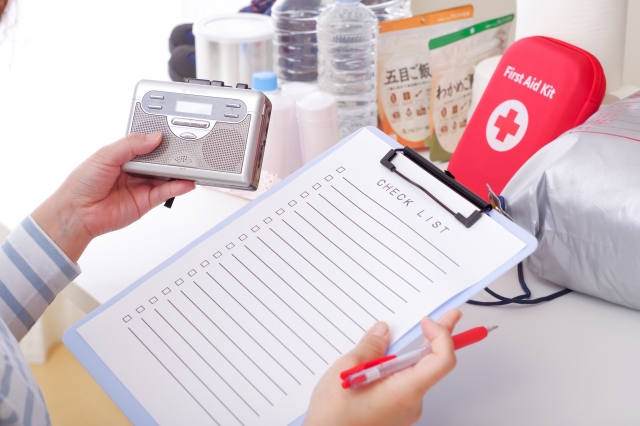

自治体の防災マネジメント

自治体の防災マネジメント[82]酒田市津波避難訓(2)──避難行動要支援者の避難訓練

地方自治

2023.09.13

※写真はイメージであり、実際の土地とは関係ありません。

本記事は、月刊『ガバナンス』2023年1月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。

前号に続き、山形県酒田市が2022年10月29日に行った、内閣府の津波避難訓練モデル事業について紹介する。今回は、発災時の災害対策本部訓練である。なお、これは内閣府や酒田市の見解でなく、私の個人的所見である。

訓練想定

訓練の想定は概ね、次のとおりである。

・発生時刻:10月29日8時03分

・マグニチュード:推定7・8

・震度の状況:最大震度7、以降も余震が継続的に発生中

・津波の状況:8時06分に酒田市飛島で第一波を観測、その後最大12mを観測、8時20分に酒田市で第一波の津波を観測、その後、最大13mを観測

・避難所開設状況:74の津波避所を開設中

8時3分に住民はシェイクアウト訓練を実施した後、命がけの避難行動をしている。その思いを実感するために、丸山至酒田市長(以後、市長という)も自宅から徒歩で約40分かけて登庁した。

第1回市長記者会見

予定稿に基づく状況説明と市民に向けて次の事項を伝えた。

「一つ目がご自身、次にご家族、その次に近所の方々の安全・健康・無事をご確認いただきたいということです。二つ目が自分だけは大丈夫と過信せず、自分の判断だけで行動しないでいただきたいということです」

その後に、市の災害対策本部が機能し情報収集していること、自衛隊に派遣要請を行ったことを述べた。

みなさんの自治体では市長記者会見用の予定稿を用意されているだろうか。予定稿があれば、大きな抜け漏れ落ちがなくなり、数字だけを埋めればすぐに記者会見できる。そのメリットは、役所がちゃんと機能していることを内外に示せることだ。その点では、市長が自ら記者会見を行い、顔を見せることで、市民に大きな安心感を与えられる。

ただ、このとき、不安げだったり、曖昧な態度をとると市民も不安になる。市長は原稿を読むだけだとメッセージが十分に伝わらないと考え、極力、顔を上げて話すように心がけていた。このような場では、会見内容はもちろんだが、伝え方、コミュニケーションがより重要だからである。

電話の受付、データ化

「これはすごい!」と感心したのは、市民等からの電話の受付とデータ入力である。電話は総務担当、パソコン入力はシステム担当が行い、危機管理課職員が電話を取らないようにしている。この役割分担を決めておかないと、危機管理担当職員が電話対応に忙殺され、情報収集・分析・資料作成、そして対策立案という本来業務が滞る。

さらに驚いたのは、職員の手が空いていることだ。入力すべき電話連絡件数が少な過ぎるのではないかと疑ったが、そうではなかった。事前の訓練では、この半分の件数でも入力が渋滞したそうである。

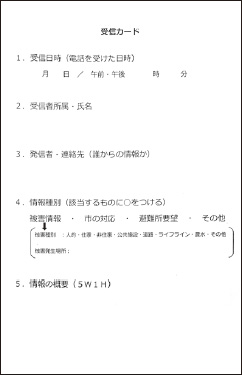

そこで、受信カードを右の例のように定型的な書式で書きやすいように見直し、システム側は、手書きの内容のみをパソコンに打ち込めば良いようにした。

また、1台の電話に2人の職員が張りつき、1人の職員がカードを記入している間に、もう1人が電話を取れるようにした。これで次々と電話を受けられるので、多くの電話件数を処理できる。その改善の成果だったのである。

受信カードの例

第1回災害対策本部会議

第1回災害対策本部の様子(2022年10月29日鍵屋撮影)

本部会議は往々にして、防災関係機関、所管部局ごとの報告会になり、時間がかかるものだが、ここでもきびきびした動きがみられた。危機管理監が最初に概況を説明する。この概況はすでに電子化されて、災害対策本部職員はタブレットで共有している。自衛隊、海上保安庁、警察、消防、消防団等には紙で配布している。危機管理監は概況の中でもさらに人的被害、建物被害、ライフラインの被害状況など重要ポイントに絞って説明し、範を示した。

その上で、防災関係機関、各災害対策本部員に対して、1分以内で重要なことだけを説明するように求めた。このため、重要でないことを伝える必要はなくなり、会議は短時間で終わった。

第2回市長記者会見

第2回市長記者会見の様子(2022年10月29日鍵屋撮影)

本部会議を受けて、第2回市長記者会見が行われた。

災害対策本部で説明された概況資料が配布されたが、これは、記者にとっては大きな安心感になる。というのは、記者は特落ち、すなわち重要事項を見逃すことを最も恐れる。このため、資料が配布されなければ、気になることをどんどん質問するようになり「攻撃するメディアVS守勢に立つ行政」という悪い展開になる可能性が出てくる。記者も人間なので、不安要素が少なければ攻撃的になるリスクも抑えられる。

記者役のコンサルタント職員が少し意地悪な質問をするが、市長が概要と今後の方針を示し、具体的事項は危機管理課長が説明するなど自然に役割分担をされていた。

このとき、危機管理監は災害対策本部に常駐して指揮管理をしており、記者会見の場にはいない。記者会見では、何を聞かれるかわからないことから、往々にして重要な幹部職員を全員そろえたくなるものだが、それでは時々刻々と進行する災害対策そのものが滞ってしまう。見事な役割分担だと感じた。

次回に備えて

実災害では、この後、市は避難所の運営を続けながら、道路啓開、遺体安置所の設置、行方不明者の捜索、被災建物の除去、応急危険度判定、罹災証明発行、災害廃棄物処理、高齢者等の関連死防止、ボランティアセンターの設置、具体的な被災者支援などが延々と続く。

これを迅速に処理するためには、災害後の人手不足を早期に補う受援計画が重要になる。酒田市には、まずこれに取り組んでいただきたい。各部署が受援計画を作成することで、自分たちの災害対応業務内容をさらに深く理解することにもつながる。

また、発災直後から復興計画づくりに専念する職員を手当てし、早期に復興計画素案作成を進め、市民に示すことが必要だ。これにより、市民は先の見通しを立てやすくなり、地域を離れる人を抑えられる。それが、早期の復興につながる。これは、酒田大火復興の大きな教訓である。

初動でつまずくと災害対策全体が後手後手に回って、全てが遅れていく。この点、酒田市は極めて実践的で、優れた初動対応訓練をされたと考える。

Profile

跡見学園女子大学教授

鍵屋 一(かぎや・はじめ)

1956年秋田県男鹿市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、東京・板橋区役所入区。法政大学大学院政治学専攻修士課程修了、京都大学博士(情報学)。防災課長、板橋福祉事務所長、福祉部長、危機管理担当部長、議会事務局長などを歴任し、2015年4月から現職。災害時要援護者の避難支援に関する検討会委員、(一社)福祉防災コミュニティ協会代表理事、(一社)防災教育普及協会理事なども務める。著書に『図解よくわかる自治体の地域防災・危機管理のしくみ』(学陽書房、19年6月改訂)など。