自治体の防災マネジメント

首都直下地震時における自助・共助の進め方 ~災害関連死減少に向けたマンション防災~|自治体の防災マネジメント[106]

地方自治

2025.08.13

※写真はイメージであり、実際の土地とは関係ありません。

本記事は、月刊『ガバナンス』2025年1月号に掲載されたものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、現在の状況とは異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。

首都直下地震検討ワーキンググループ

政府は、2023年12月に新たな首都直下地震検討ワーキンググループ〔座長:増田寛也(日本郵政社長)〕を立ち上げ、2024年11月18日に第8回会合を開いた。ここで、マンション防災についてプレゼンを求められたので、その概要を報告する。

能登半島地震の関連死について

首都直下地震の話題に入る前に、どうしても能登半島地震の関連死について話しておきたいと思い、報告した。というのは、これまでの首都直下地震の被害想定には関連死が含まれていないからだ。

能登半島地震では、11月22日現在、地震・津波による死者は462人にのぼり、このうち災害関連死が235人で、すでに直接死を上回っている。死因の多くは、住宅の下敷きと高齢者等の災害関連死である。

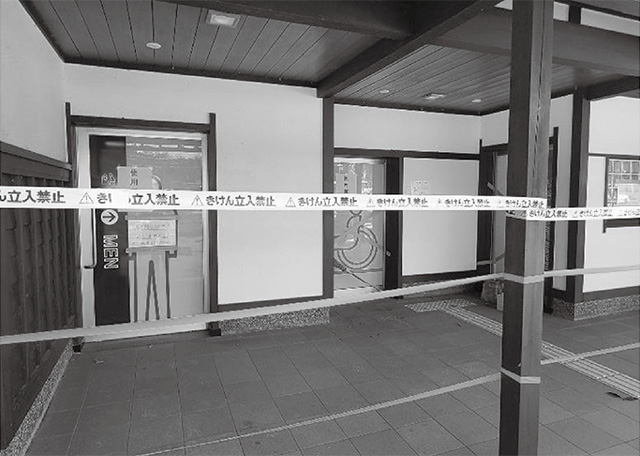

防災の目的は、第一に国民の命を守ることであるから、最重要な政策とは住宅の下敷きにならないための「住宅耐震化」と、関連死を防ぐための「高齢者等の避難生活支援」である。そして、関連死を防ぐ決め手の一つはトイレ対策だ。私は1月24日に奥能登地方に入ったが、道の駅のトイレが使えず肝を冷やした(写真1)。なんとか仮設トイレ(写真2)を見つけることができてほっとしたが、きわどいところであった。これだけなら笑い話だが、トイレ不足が関連死につながるとなれば見逃せない。

七尾市道の駅、立入禁止のトイレ(2024年1月24日、筆者撮影)

穴水駅前の仮設トイレ(2024年1月24日、筆者撮影)

輪島市の災害関連死の原因の中には、近隣のビニールハウスに避難していた80代女性が、トイレが使用できないため近くの畑に行き転倒。自力で動けない状態となり、低体温症のため死亡、と記載されている(注1)。これが日本の災害時のトイレ事情なのだ、と強い衝撃を受けた。

注1 出典:輪島市災害弔慰金等認定審査会の審査結果(2024年5月14日)

被災地の仮設トイレは、当初は圧倒的に数が不足し、不潔で暗く、外にあるため寒冷地では非常に寒い。そこで、夜トイレに並ぶのを避けるため、高齢者等の中には夕方以降、水分や食事をとらない方が多い。そうなると、体力が低下して免疫機能が弱まり、新型コロナやインフルエンザなど感染症にかかりやすくなる。また、水分不足により口の中が汚くなり、誤嚥性肺炎になったり、血液がドロドロになって、いわゆるエコノミークラス症候群にかかりやすくなる。さらには、多くの方がイライラするので揉めごとや犯罪が増える。すなわち、トイレ環境の悪化は命の危険に直結し、避難生活を壊すものだという認識を強く持ちたい。

また、今後は関連死の防止、特に自殺対策を進めてほしいとも申し上げた。東日本大震災関連自殺者は2011年に50人だったのが、2020年末には240人(50代、60代が109人)との報道があった(注2)。熊本地震では16人である。高齢者だけでなく、働き盛りの50代、60代が自ら命を絶たざるを得ない状況はどうしても避けたい。被災者の避難生活を伴走支援する災害ケースマネジメントが重要である。

注2 出典:読売新聞オンライン(2021年2月5日)

マンションの避難生活と社会への影響

大都市では、住民がマンションで生活を継続できるかが、企業・自治体・団体等のBCPの基盤、社会インフラになる。なぜなら、社員や家族がけがをしたり、避難生活が困難であれば、企業や自治体等に出勤できずに働けなくなるからである。

ところがマンション防災については、国も都も啓発どまりで、戦略立案、達成目標、具体的な戦術とモニタリングによる改善、といった政策が示されていない。中心になるのが防災課なのか、あるいはマンション政策室なのかも不明である。マンションでの被害防止や避難生活は自助に任され、社会的課題になっていないことが問題なのである。

この問題について、本稿では、エレベータの閉じ込めとトイレについてのみ指摘しておきたい。

エレベータの閉じ込め

首都直下地震では多くのエレベータが止まり、閉じ込めが発生するとみられている。前回の首都直下地震の被害想定では、エレベータ停止台数が住宅内・事務所内合計で約30万台、エレベータ内閉じ込め者数は1万人以上と衝撃的な数字であった。今は、超高層ビルが大きく増加しているため、もっと大きな数字が予想される。

2018年6月18日に発生した大阪府北部地震は、朝7時58分という時間帯もあり、緊急停止が6万6000台に対し、閉じ込め者は346台である。

この中身をみると、「地震時管制運転装置(現行基準適合)ありでも閉じ込めは発生」「救出に3時間超を要した原因は、公共交通機関の停止や交通渋滞による現場到着遅れ、一般電話回線の輻輳による保守員への情報伝達遅れ」があげられる。また、すべてのビルを一巡するのに、エレベータ保守事業者によっては2~4日を要している。

公共交通機関の停止、交通渋滞、電話輻輳などは、首都直下地震ではさらに悪化する。エレベータ保守事業者は防災上の重要施設や病院等から保守点検に入るので、マンションは相対的に遅くなる。したがって、近くの人によるエレベータからの閉じ込め救出が重要である。

しかし、エレベータが途中で止まっている場合の救出はリスクがあることから、建物管理者や救出のプロである消防職員にもまだ十分に訓練がなされていない。これでは、エレベータの中で何日も過ごすことになりかねない。閉じ込めに備えて水・トイレを備えているエレベータもあるが、一人ならともかく、何人かいる中でトイレができるだろうか。そこで、これらの方々への閉じ込め救出研修の実施と、万一に備えた賠償保険を提案したい。

トイレ対策

マンションのトイレは首都直下地震の最重要課題である。2023年の(一社)日本トイレ協会「災害・仮設トイレ研究会」調査によれば、全国で災害用トイレを1回分でも備蓄している人は22.2%、4日分以上備蓄している人は4.3%に過ぎない。備蓄しない理由は「特にない」が44.5%なので、その必要性が国民に理解されていない。

一般に、人は1日に5回トイレを利用するといわれる。高齢者等はもっと多いだろう。マンションでトイレを備蓄していないとどうなるか。市区町村が準備しているマンホールトイレや仮設トイレは1階にしかない。となると、マンション居室からトイレのたびに上り下りしなくてはならない。高齢者、障がい者、高層階住人などはどうにもならない。

過去の災害では、マンション住民の多くはトイレが使えないので車中泊か避難所に向かった。首都直下地震では、車中泊のスペースがない、停電になると機械式駐車場が動かない、そもそも車を持たない世帯も多い……などから車中泊の選択も限られる。そうなると、マンション住民が多数避難所に押し寄せることが予測される。一方、自治体はマンション住民の避難所スペースまでは用意していないし、できない。

では、避難所に入れない人はどうするのか。ここで想像してほしい。関東大震災では多くが「露宿」となった。現代で、トイレも水・食料もなく避難所にも入れなければ社会不安が増大し、パニックの発生も懸念される。

なお、このプレゼン資料は内閣府HPにアップされている(注3)。

https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/taisaku_wg_02/8/index.html

Profile

跡見学園女子大学教授

鍵屋 一(かぎや・はじめ)

1956年秋田県男鹿市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、東京・板橋区役所入区。法政大学大学院政治学専攻修士課程修了、京都大学博士(情報学)。防災課長、板橋福祉事務所長、福祉部長、危機管理担当部長、議会事務局長などを歴任し、2015年4月から現職。災害時要援護者の避難支援に関する検討会委員、(一社)福祉防災コミュニティ協会代表理事、(一社)防災教育普及協会理事なども務める。著書に『図解よくわかる自治体の地域防災・危機管理のしくみ』(学陽書房、19年6月改訂)など。