【特別企画】財産調査のミライ 〜「財産調査デジタル化ソリューション」でどう変わるか?〜

キャリア

2025.07.18

目次

★この記事は、月刊「税」2025年7月号に掲載されています。本誌はこちらからチェック!

月刊 税 2025年7月号

特集:うちではこうやってます!

地方税務職場の人財育成・組織活性化

別冊付録:令和7年度版 住民税計算例解 編著者名:ぎょうせい/編

販売価格:3,410 円(税込み)

詳細はこちら ≫

特別企画 財産調査のミライ 〜「財産調査デジタル化ソリューション」でどう変わるか?〜

富士フイルムシステムサービス株式会社

財産調査手続きのデジタル化

行政全体で推進する安全・安心で利便性の高いデジタル社会を早期に実現する観点からも、ICTを活用した利用者中心の行政サービスが求められている中、今回弊社が開発した「財産調査デジタル化ソリューション」は、滞納整理業務の生命保険領域における財産調査手続きのデジタル化の実現により、調査時間短縮の他、コストやセキュリティ等の課題を解決し、税の公正・公平性の確保を同時に実現いたします。

財産調査の現場における業務課題

滞納処分のため滞納者の財産を調査する際、郵送にて実施する場合は、紙の手続きによる煩雑性から誤発送や誤封入のリスクが常に存在します。また、従来生命保険会社への財産調査は、「生命保険の契約確認をしても殆ど該当しない」「回答までに時間がかかる」等の事由から自治体が把握している契約済みの滞納者のみ個別に照会を行うケースが多く、調査は限定的な傾向が見られます。一方、預貯金等情報の照会・回答業務のオンライン化の現状においても生命保険会社は未対応の比率が高く、参加する金融機関や自治体を拡大していくことが求められています。

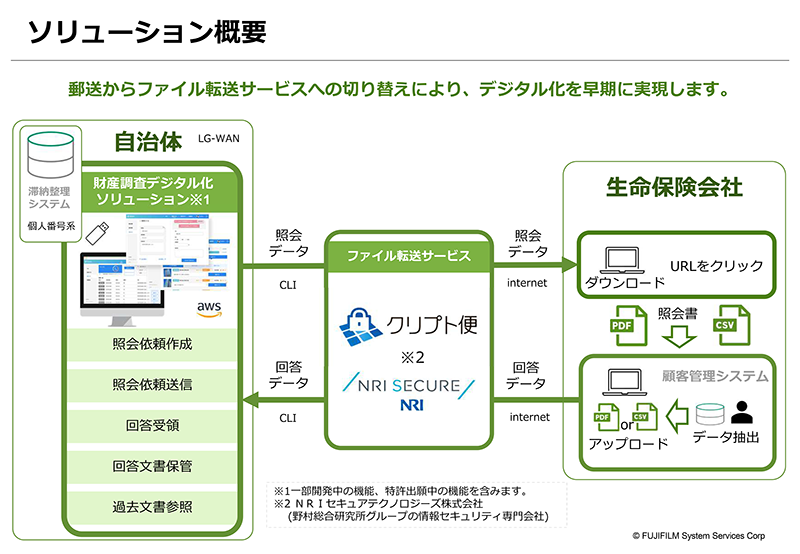

ソリューション概要

「財産調査デジタル化ソリューション」は、生命保険会社への伝送にファイル転送サービスを採用した、税務分野において業務データと送達手段を連携した全国初の自動化システムです。照会先の保険会社を選択し滞納整理システムで抽出したファイルをアップロード、照会ファイルを確定することで調査が可能となります。

生命保険会社への送付先となるメールアドレスは予め設定された情報を活用することにより、誤送付の心配はありません。生命保険各社へは送付されたCSVファイルを用いて顧客管理システムでの調査にあたります。バッチ処理を行えば即時の一括処理が可能となるため、官民双方において便益を享受することが可能となります。回答時に万が一、他自治体の調査対象者を送付したとしても1レコード(対象者)単位で管理され、自治体側から閲覧ができません(特許出願中)。伝送手段におけるファイル転送には、野村総合研究所グループのNRIセキュアテクノロジーズ株式会社のクリプト便を採用しています。機密情報の受け渡しに特化したファイル交換サービスで、20年以上公的機関や金融機関を始め様々な企業・団体で利用されています。

「財産調査デジタル化ソリューション」は、令和7年度当初予算計上で全国5自治体に採択されました。生命保険会社への財産調査は税部門のみならず、国民健康保険や生活保護等、調査に必要な部門は多岐に渡ることから、デジタル化の潜在的ニーズと効果は大きく、政策のもと、行政(省庁&自治体)と事業者の連携により生命保険会社へのデジタル化を推進してまいります。

問合せ先

富士フイルムシステムサービス株式会社

デジタル戦略推進部(担当:佐伯)

E-mail : dgi-fbss-ml-bousai@fujifilm.com

▼「財産調査デジタル化ソリューション」説明ページ

『コロナ後の新たな財産調査』〜デジタルを活用した生命保険の一括調査〜

藤井 朗

組織マネジメント講師

(元東京都主税局特別滞納整理担当部長)

はじめに

コロナ禍が終息し、社会活動がコロナ感染症発生前の状況に戻ってきました。しかしコロナ感染症の長期間に及ぶ制限は税務行政の滞納整理の現場にも大きな影響が出ています。その最たる影響はノウハウの継承が中断したことだと感じています。国をはじめとしてデジタル化推進のお陰で、預貯金の電子化照会により効率的な財産調査が拡大していますが、その限界も現れているように思います。その預貯金の電子化照会を補完して、新たな財産調査に活路を見出したのが今回紹介するデジタル技術を活用した生命保険の一括調査です。デジタル化することで情報の安全性を確保し、これまで個別に生命保険会社に照会していたものが参加生命保険会社に一括で照会・回答を得ることができるもので画期的な照会システムといえます。

また、この財産調査は預貯金の電子化照会で判明する口座(実態は生活口座と言えるのではないかと思います)と違って貯蓄型の解約返戻金であるように思えます。そのため生命保険の解約返戻金差押処分は次のステージに入るための手段に活用できると考えています。

最近における地方税(全体)における滞納状況

直近の国全体の地方税の滞納状況を見ると総務省自治税務局(令和7年1月)発表の「地方税における収納・徴収に関する取組について」の「地方税の滞納等残高(累積)の推移」では(資料)平成21年度から令和元年度までの15年ほどの期間でみると全体的には右肩下がりの状況が続いています(国全体の資料は、令和5年度決算までしか発表されていません)。つまり、累積の滞納等残高が前年度より減少していることから効率的に滞納整理が促進されてきたことを意味するものと考えます。唯一、令和2年度だけがその中で前年の実績を大きく上回る9205億円(令和元年度7597億円で1608億円増加)と突出しているのです。その後令和3年度6543億円、令和4年度6281億円、令和5年度6065億円と徐々に減少していますが減少幅が少なくなっている状況です。

滞納等残高(累積)が令和2年度9205億円に大幅に増加した理由は、令和2年度の現年課税分の地方税計の徴収率が98.7%とその前後の年度は令和元年度が99.3%、令和3〜5年度が99.4%となっていることを考えると令和2年度は翌年度に繰り越されて収納されたと考えられます。これは明らかに新型コロナウィルス感染症の影響による納税が困難な場合ということで、納税の徴収猶予によるものと考えられます。具体的には緊急事態宣言の発出による社会経済活動が制約されたことによるものです。そのような状況の中、滞納整理の日常活動が制限されたことにより、これまでの滞納整理のノウハウの継続が難しくなったことなどにより滞納金額の対前年度比の減少率が少なくなった。具体的には、平成21年度滞納等残高2兆816億円が令和元年度には7597億円とこの10年で△1兆3219億円の減少が図られました。年平均減少率は△6.3%となっています。これに対して、令和5年5月8日新型コロナウィルス感染症の位置づけが2類から5類に移行し日常生活がコロナ発生前に回復したとはいえ、以前のような滞納等残高の処理が促進されていないように思われます。(令和5年度の滞納等残高6065億円で対前年度比の減少額・率が△216億円、△3.5%)

新たな方策として財産調査の徹底

このような状況の中、これまで地方自治体が実施していた人的処理をデジタルに置き換えて処理する方法が国を挙げて推進されてきました。これは地方自治体の職員不足を補うためにも必要なこととして大いに活用しなければならないと考えます。

その先駆的取組みとして、預貯金の電子化(デジタル化)照会による効率的な処理が一つの例であると考えます。地方自治体の滞納整理職員が金融機関に預貯金照会を出しても回答がくるまで、従前は1〜2週間は当たり前でした。自治体側の手間と照会先の金融機関の手間を考えれば当然の所要時間と言えます。しかし、この預貯金の電子化を活用して照会することにより翌日には判明するのです。その大きな理由として金融機関側の負担がないことが一つの契機となったと考えられます。

これにより預貯金の電子化照会で判明した口座の預金差押処分が大幅に増え、件数の量は飛躍的に処理されるようになったと考えられるのです。しかし、中には預貯金の金額が滞納額を大きく上回る滞納事案もありますがどちらかというと生活口座(電気・ガス・水道等)の判明による滞納処分の意味合いが強いように思えるのです。生活口座ということである程度の預金は確保されていますが高額な預金というところまでの状況ではないように感じるのです。そのため高額な滞納事案をこの預貯金電子化照会で完結するところまで展開するには限界があるように思われます。

そこで、新たな方策として財産調査の徹底を図る意味でデジタル化による生命保険会社への一括照会システムを活用する方法を推薦いたします。これまで地方自治体の滞納整理職員は財産調査の一手法として、個別に各生命保険会社に照会していました。回答もバラバラで一ケ月程度回答に時間を要することもあり、また生命保険会社から照会文書の数を制限されたこともありました。さらに郵送により照会していたため誤配送によるトラブルも発生していたのです。

これらの郵送からデジタル化を踏まえたファイル転送サービスを用いた送達手段へ切り替えることで、生命保険会社への照会・回答のデジタル化を実現するものです。具体的には、個人情報の漏洩を防止する観点からも高度なファイル転送サービス(クリプト便)を活用して生命保険会社にデータを照会し、そこにデータをダウンロードするといった方法によるものでクリプト便で回答されます。従来の生命保険会社の社員による人的処理の手間がなくなり効率的に回答することが可能となったものです。この「クリプト便」は、セキュアなファイル転送やファイル共有に特化したサービスで、特に金融業界など、高いセキュリティが求められる場面で利用されており、暗号化やアクセス制御などの強固なセキュリティ対策が施されています。さらに、このサービスでは、ファイルの送受信だけでなく、共有フォルダのような機能も提供されており、複数人でのファイル管理が可能です。また、誤送信防止機能や大容量ファイルの送信機能など、業務に役立つ機能が充実しているといわれています。

どのように活用するのか

問題はこのデジタル化による生命保険の一括照会をどのように活用するのかです。私は預貯金の電子化照会サービスを補完するという意味で、一定の滞納金額を超える滞納事案を想定したら良いのではないかと考えます。例えば、30万円以上の滞納事案を抽出対象として照会する方法です。「80対20の法則」から言ってもその方が効果的に処理できるように思います。滞納金額が低い滞納事案は預貯金の電子化照会を活用することで大量に処理して、滞納事案の量的処理を積極的に行うことではないでしょうか。そして地方自治体である程度、大口滞納事案と考えられる滞納事案を対象にすることが基本的な方針になると考えます。また、長期滞納事案で進展が見られないような滞納事案を照会するのもその基本的な方針の一つの方法だと考えます。

中には、デジタル化による生命保険の一括照会の回答で生命保険の解約返戻金が滞納金額を大きく上回るような滞納事案が発見されるかもしれません。そのときは滞納整理職員として滞納金額を担保できるだけの金額を確保できるという観点で、職権による「換価の猶予制度」を活用して本人にその旨通知するなどにより生命保険契約を維持したまま納付させる方法もあると考えます。場合によると滞納者本人が生命保険会社から借入れすることで滞納金額を納付することも可能だと考えます。この「換価の猶予制度」は自治体により延滞金の取り扱いも違いますが滞納者有利と考えられます。なぜなら滞納者としてはこれまで長年生命保険会社に毎月等掛金等を支払ってきた関係で自分の将来を保証してくれるものとして愛着があると考えます。財産を発見したからと言って即時に滞納処分をするのではなく、「換価の猶予制度」を検討するのも重要なことだと考えます。もちろん滞納事案においてはこれまでの経緯がありますから全く納税する意思がない滞納者には検討する余地がないことは当然です。

最後に、これまで滞納者と全く接触が取れていない滞納事案についてはこのデジタル化による生命保険の一括照会を活用して打開策を見出すこともあると考えられます。ただし、年齢が比較的若く家族持ちでない滞納者は生命保険の加入はないかもしれません。全てに対応するというものではありませんが、ある程度の方針を立てて取組むことをお勧めします。そして結果が出ましたらデータ化して方針の修正を繰り返すことで精度を高めることができると考えます。

現状を打破するにはどうするか

この生命保険会社の一括照会によるサービスを活用して何を目指すのか。滞納者と接触が取れていない滞納事案を動かすためにもこのサービスをもっと拡大する必要があると考えます。現在生命保険会社41社の内、2割程度の生命保険会社がクリプト便によるファイル転送サービスに加入している状況なのでさらに参加数を増やしてこのシステムの精度を高くする必要があると考えます。そのためにもまだ参加されていない生命保険の各会社にはシステムの導入をご検討いただき、「ウィン・ウィン」の関係を早期に構築していただくことを期待いたします。

また、今回のサービスに使われているクリプト便が個人情報の関係でさらに活用されることを期待するものです。現場においては、郵送による職員の情報の入力ミスや郵便の配達ミスなど人為的なミスが想定されるからです。これらのミスを極力なくすためにもデジタルをさらに安全なものにする必要があると考えます。

さらには間接的な効果として、不良債権の圧縮を図る観点から滞納事案の執行停止の調査資料の一つとして追加できるのではないかと考えます。調査期間の短縮や生命保険会社の約2割を網羅していると考えれば執行停止決議の判断材料と考えることもできるのではないかと推測するのです。

今後はデジタル化を一層促進して新たな財産調査の手法として生命保険の一括照会が拡大されることを強く期待しています。

【事例紹介】市税等の収納率向上に向け、生命保険契約照会のデジタル化に着手

千葉県八街市

市税徴収率の県内最下位からの脱却を図る

千葉県八街市(人口約6万7000人)の令和4年度の一般会計歳入額は約275億7800万円で、うち27%を市税が占め、市税総額は74億8400万円に上る。その八街市では市税徴収率の低迷が大きな課題となっており、市税合計の徴収率は平成25年度から令和5年度まで11年連続で県内54市町村の最下位。現在も徴収率は低位で推移している。

「要因は徴税組織のマネジメント力の低下にあると分析し、市税等徴収対策本部を設置して全職員の共通認識のもとで徴収対策に取り組んできました」と納税課副主幹で収税第一係長の佐藤竜一さんは振り返る。

具体的には、コンビニ収納の導入や納付書付き督促状への変更、ペイジーやクレジット収納などの納税しやすい環境づくり、自動音声電話催告システムの活用、pipitLINQによる預貯金調査の電子化などにも力を注いだ。また、徴収事務経験者の再配置や千葉県税務課への研修生派遣による徴収技術向上にも努めてきた。「取り組みの結果、徴収率は向上したもののまだ十分ではなく、組織力を強化した上での徴収業務のさらなる効率化が求められました」と佐藤さんは話す。

八街市納税課副主幹・収税第一係長の佐藤竜一さん

負担となっていた生命保険契約の調査

そのため市は、徴収業務の効率化に向けて、富士フイルムシステムサービス株式会社の「財産調査デジタル化ソリューション」を全国に先駆けて導入した。滞納処分に必要な財産調査において、ファイル転送サービスを使用した契約照会システムによって生命保険契約の調査をデジタル化する試みだ。滞納処分に向けた預貯金調査はpipitLINQで効率化された一方、生命保険契約の調査はpipitLINQに対応している一部の生命保険会社を除いて紙媒体で実施。手作業による郵送事務が必要で、回答情報の滞納管理システムヘの入力も手作業で行っていたため、非効率で人的負担と郵送コストがかかっていた。また、回答を得るまでに時間を要し、滞納処分の対応に遅れを招いていた。

「滞納処分に必要な財産調査は会計年度任用職員1名で行っていたので調査業務量に限界があり、滞納事案すべてを調査できませんでした。そのような中で、同社から『財産調査デジタル化ソリューション』の提案を受けました。財産調査を大きく前進できるのではないかと考え、運用課題の把握や改善を共同で実証することにしました」と佐藤さん。

収納率向上への手応えを得る

令和5年12月に住民税等滞納者の財産調査デジタル化プロジェクトに関する実証実験への参加についての庁内意思決定を行い、令和6年1月に同社と協定を締結して実証実験と協議を重ねた。その結果、財産調査の効率化と回答期間の短縮によって照会件数が増加し、収納率向上が期待できるとの手応えを得た。令和7年度予算に「財産調査デジタル化ソリューション」の導入費と利用料を計上し、令和7年9月から本格導入に向けて準備中。その間、生命保険契約調査の実効性を高めるため、令和7年1月に生命保険会社41社に対しデジタル化ヘの協力要請を発出している。

徴収率下位低迷からの脱却をめざす佐藤さんは、「他自治体の動向を見てから始めたのでは遅れをとるので先行して取り組みました」と話すとともに、財産調査の効率化を検討している自治体に対し、「照会依頼から回答文書管理までのデジタル化を可能とする唯一の仕組みであり、生命保険契約調査の作業効率とコスト削減が図られて収納率向上が期待できます。滞納管理システムの有無にかかわらず、同社に業務フローなどを相談しながら進めれば、財産調査における課題解消につながると思います」と語っている。

★この記事は、月刊「税」2025年7月号に掲載されています。本誌はこちらからチェック!

月刊 税 2025年7月号

特集:うちではこうやってます!

地方税務職場の人財育成・組織活性化

別冊付録:令和7年度版 住民税計算例解 編著者名:ぎょうせい/編

販売価格:3,410 円(税込み)

詳細はこちら ≫