“私”が生きやすくなるための同意

『“私”が生きやすくなるための同意 「はい」と「いいえ」が決められるようになる本』 <第1回>同意を考えるうえでの2つの大原則

キャリア

2022.11.01

新刊紹介

(株)WAVE出版は2022年9月、『“私”が生きやすくなるための同意 「はい」と「いいえ」が決められるようになる本』(遠藤 研一郎/著)を刊行しました。

我々は「自分の領域」を持って生活しています。その領域とは、名前、住所、趣味、財産、価値観、気持ちなど、自分を形作るすべての要素を指し、他人が無断で踏み入れることはできません。

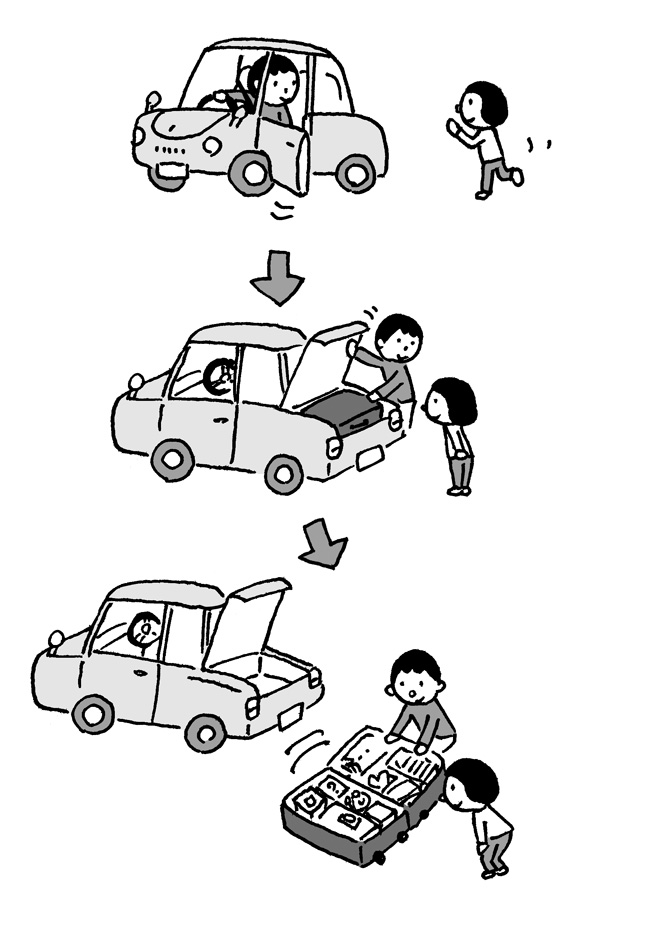

この本では、そんな自分の領域を自分専用の乗り物=「ジブン号」として解説していきます。自分で運転できてプライベート空間が保てるジブン号に他人が乗り込むには同意が必要です。さらに、ジブン号には鍵のかかったスーツケースが積まれ、その中には大切な袋がしまわれており、同意なしに開けることは許されません。同じように、他人にもそれぞれ「タニン号」が存在し、自分が乗り込むには同意をもらわなければなりません。

それぞれ違う考えを持つ人たちが一緒に心地よく生きていくということは、同意をする、同意をもらう、つまり「はい」と「いいえ」が無数に繰り広げられ、きちんと作用しているということです。逆に、もやもやする、嫌な気持ちになる、トラブルが起きる……これらは同意ができていない証拠です。

法的な問題になるハードなケースの手前に、いくつもの同意の場面が存在することを改めて見つめ直し、自分にも他人にも存在する領域を認め尊重する社会を望みます。

ここでは、本書の「第1章 同意の概要」より「4.同意を考えるための出発点 ー2つの大原則ー」の一部を抜粋してご紹介します。

自分の領域は全て閉ざされている

さて、ここで、同意というものを考えるうえで基本とすべきポイントについて確認しておきましょう。まず、大切なことを2つご紹介します。

ひとつめは、私たちの自分の領域は、最初は「全て閉ざされている」ということです。

もちろん、私たちは、自分の殻に閉じこもっているわけではありません。特に最近は、自分から積極的に、SNSなどを通じて自分を発信していく人も増えています。つながりを求めて、意識的に仲間を集めるようなこともされています。SNSが発達していて、本当に便利な時代です。

でも、他人と接する時の出発点は、「自分の領域には他人はむやみに立ち入れない」し、「他人の領域には一切立ち入れない」ということから出発しなければなりません。そう。ジブン号の扉は閉まっていて、勝手に他人が乗り込むことはできないのです。そして、そのジブン号の中にある、スーツケースにも鍵がかかっていて、外から見えないようになっているのです。

そのうえで、相手が自分とつながりを持つ中で、必要に応じて、また、徐々に信頼関係ができ上がっていく中で心を許し、「同意」がなされて初めて、他人の領域に踏み込めるようになるのです。相手の領域に入り込んでいく時に、扉が開いていると勝手に思い込んだり、当然開いているよねと言わんばかりに強引に入り込んだりしてはいけません。あくまで、「ゼロから始まる関係」というのを意識する必要があります。

そして、共有できる領域には、いろいろなレベルがあるということも理解しなければなりません。同意をする場合には、その時間や範囲に限定が加えられる場合がほとんどです。一度ジブン号に同乗させたら、同乗者が何時間でも好きなだけ乗れて、何でも好き勝手できるというわけではないのです。運転手から「ここまでなら同乗していいよ」と限定される場合もありますし、途中で「降りてほしい」と言われれば降りなければなりません。また、スーツケースの中は、運転手が許した袋だけを開けることができるのです。

つまり、最初のジブン号に同乗することが認められる段階、次のスーツケースの中の袋を少しだけ共有できる段階、その次の特に大切にしまわれている袋も含めて、たくさんの袋の中身を共有できる段階……と、いくつもの段階があるのです。

「名前くらいは教えてもいいけど、メアド(メールアドレス)の交換はしたくない」という関係もあり得ますし、「手をつなぐのはいいけれど、それ以上の身体の関係はダメ」というレベルもあるのです。くれぐれも、出発点はゼロから始まることをお忘れなく。

同意するかどうかは自分で決める

2つめは、同意をするかどうかは、「自分の意思で決める」ということです。ジブン号の扉を開けるかどうかは、自分自身が決めるということです。開けていない扉を、他人が無理やり壊して乗り込むようなことがあってはいけません。開けろよ! という無言の圧力もいけません。意図せず、その決定権が他人に奪われている場合、私たちは強くストレスを感じるのです。

もちろんこれは、なんでもかんでも他人と協調性を持たずに、我が道を行けばいい!ということではありません。特に日本社会は、(良くも悪くも)協調性を大切にするところがありますから、それにいつも反しながら生きていくには、相当の熱量が必要になります。

でも、そこには、必ず自分の意思がなくてはなりません。特に、自分が大切にしたいことは、自分で決めるようにしなければなりません。むやみに、同意するかしないかを他人に委ねてはいけないのです。「親が言うから」「先生が言うから」「友人が言うから」で決めてはいけません。いろいろな人からアドバイスを聞くことは大切ですが、しかし、自分の領域の責任は、自分しかとれません。自分の人生は、最終的には自分で決めなければなりません。

ジブン号を運転するのは自分であり、スーツケースの開け閉めをするのも自分です。他人がジブン号を乗っ取ったり、他人に任せっきりになったりすることは許されないのです。

著者紹介

遠藤 研一郎 (えんどう けんいちろう)

中央大学法学部教授、公益財団法人私立大学通信教育協会理事、国家公務員採用総合職試験専門委員。

1971年生まれ。中央大学大学院法学研究科博士前期課程修了。専門は民法学。専門領域の研究のほか、幅広い世代に「法的なものの考え方」を伝えるため、執筆活動も続けている。おもな著書・編書に『はじめまして、法学』(ウエッジ)、『僕らが生きているよのなかのしくみは「法」でわかる』『マンガでわかる! わたしの味方になる法律の話』(ともに大和書房)、『6歳から親子で学ぶ こども法律図鑑』(三交社)、『12歳までに身につけたい 社会と法の超きほん』(朝日新聞出版)などがある。

バックナンバーのご案内