事例紹介

事例紹介▶︎湖西市(静岡県) 職員主体の生成AI活用による業務改善~ボトムアップで進める湖西市の取り組み~

地方自治

2025.11.17

目次

この記事は5分くらいで読めます。

出典書籍:『月刊 J-LIS』2025年7月号

「事例紹介」は「月刊 J-LIS」で連載中です。

本誌はこちらからチェック!

ご購読なら年間購読がお薦め!

月刊 J-LIS(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編

詳細はこちら ≫

この資料は、地方公共団体情報システム機構発行「月刊 J-LIS」2025年7月号に掲載された記事を使用しております。

なお、使用に当たっては、地方公共団体情報システム機構の承諾のもと使用しております。

事例紹介▶︎湖西市(静岡県)

職員主体の生成AI活用による業務改善

~ボトムアップで進める湖西市の取り組み~

湖西市企画部DX推進課DX推進係長 岸 大樹

はじめに

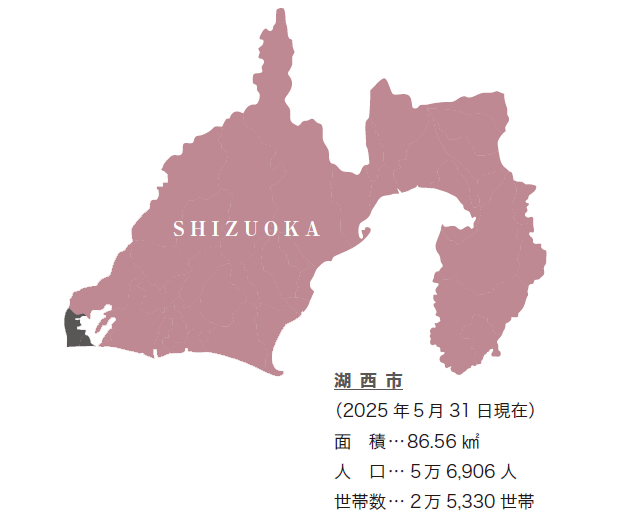

静岡県西部に位置する湖西市は、人口約5.7万人の自治体であり、製造業を中心とした「モノづくりのまち」として発展してきました。近年では、水道スマートメーターの導入など、デジタル技術を活用した効率的な行政運営にも注力しています。

湖西市では、急速に進化する生成AIを活用した自治体の業務改善に着目し、2023年7月に「生成AI利用ガイドライン」を策定。現場職員の意見や実務での活用方法を積極的に取り入れたボトムアップ型の推進体制で生成AI活用を進めています。本稿では、職員主導の取り組みとその成果、今後の展望について紹介します。

生成AI導入の背景と経緯

当市では、他の自治体と同様に職員数の減少や業務の複雑化が進む中、デジタル技術の活用に関して以下のような課題を抱えていました。

●小規模な団体であり、かつ職員数が不足しているため、一人あたりの業務範囲が広く、Excel作業や紙ベースでの煩雑な業務が多く残っている。

●専門的にデジタルを学ぶ機会や時間が限られており、職員ごとにExcelなどの活用スキルに差がある。

●システム調達をする場合も、経験がない職員は事前に十分な検討ができず、使えないシステムが導入されてしまう。

●専門知識を持つ職員が限られており、現場での技術的支援体制が十分に整っていない。

DX推進係は2名体制で全庁のデジタル推進を担っています。また、職員一人一人の業務は複雑で、各課の個別課題すべてに対応するのは困難な状況でした。

そこで、まずは職員自らが生成AIを活用して業務を改善できる環境を整えることが必要と考え、導入を企画しました。

導入のきっかけと整備したルール

湖西市では、まずDX推進係がChatGPTの有効性を自ら検証しました。DX推進係が実施する事業の広報において、SNS投稿文の草案やサムネイル画像生成に活用したところ、文案作成にかかる時間を大幅に短縮できるだけでなく、表現の幅も広がるという成果が見られました。これを受けて、2022年度末より一部の部署で生成AIの試行利用を開始し、職員の実務にどう活用できるかを調査しました。その結果、幅広い業務において、文章案を生成し、その結果を職員が確認・修正する使い方が有効であることが分かりました。

導入する方針を決定した後は、利用に関するリスク、例えば情報セキュリティや個人情報保護への懸念を払拭する必要がありました。そのため、DX推進係が中心となり、外部のDX推進アドバイザーと協議を行い、生成AI全体の利用ルールの参考とするための「湖西市生成AI利用ガイドライン」、ChatGPTの利用方法や手順の詳細を定めた「ChatGPTの利用に関する情報セキュリティ実施手順書」を整備し、本格導入へと移行しました。

このガイドラインとセキュリティ実施手順書では、特に次の2点を重視しています。

一つ目は、「生成AIの回答は必ずしも正確とは限らず、事実と異なる内容(いわゆる“ハルシネーション”)を含む可能性がある」ことです。業務上でAIの出力内容を用いる際は、所属長を含む複数の職員で内容を確認し、必要に応じて修正の上、利用するようルールを定めました。

二つ目は、「要機密情報を生成AIに送信しないこと」です。個人情報や非公開の政策情報などを取り扱う可能性がある業務においては、特に入力内容の制限に留意する必要があります。

このルールを順守するため、利用希望は申請制、所属長の承認を要する仕組みとしました。とはいえ、所属長が生成AIに理解を示さない場合、部下の利用も進まない懸念があるため、課長級以上については申請を不要とし、議会質疑や答弁案作成などへの活用を推奨しました。管理職自らが率先して利用することで、職場全体の活用への抵抗感を和らげることを狙いました。

現在の生成AI活用状況

(1)利用体制と主なツール

現在、全職員がLGWAN環境からChatGPT(有償Teamプラン)をAI Gateway経由で利用可能です。また、システム調達要求仕様書のドラフト作成には専門特化型の「プロキュアテック」も併用。2025年5月末時点で、全職員の約45%が生成AIを活用しており、特に臨時的な業務や文書作成の頻度が多い、企画/総務部門での利用が進んでいます。

(2)活用事例

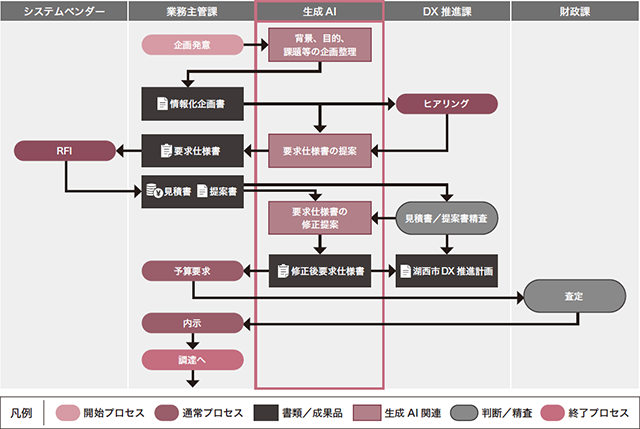

①システム調達の適正化

システム要求仕様書の作成経験がない職員でも、早期から十分な検討ができるよう、生成AIを活用した体制を整えています。ChatGPTを使って現行業務や課題を整理し、企画書を作成。その内容を基に、プロキュアテックで要求仕様書の草案を作成しています。予算要求前にRFI(情報提供依頼)を実施することで、仕様に基づく見積情報が得られ、適切な予算措置につながっています(図-1)。実際に、文書管理システム導入では、RFIの結果から、伝票と公文書を別システムで導入する方が安価と判明し、個別導入により約20%のコスト削減を実現しました。

図-1 生成AIを活用したシステム調達スイムレーン図(企画発意ー予算化)

②多言語情報発信

湖西市は製造業に従事する外国人が多く、ごみ出しなど、生活ルールの周知などに課題があります。外国人市民向けのお知らせを、ChatGPTで多国語に翻訳(図-2)。作業時間は従来の3分の1に短縮されました。

図-2 「マイGPT」による庁内チャットボットでの多言語翻訳

③VBAを用いた業務自動化

水道課では、プログラミング未経験の職員がChatGPTの支援を受け、スマートメーターを活用した、時間帯別利用料金の実証実験に使用する、料金算出の検証用マクロを作成。月100時間相当の作業削減と約347万円の経費節減につながりました。

④「マイGPT」による庁内チャットボット

「マイGPT」は、生成AIへの指示と参照すべきファイルをあらかじめ指定・保存し、それを繰り返し利用できるChatGPTの機能の一つです。議会質疑想定、システム操作案内や補助金制度の説明、外国語翻訳支援などの案件で、担当職員の質疑応答や文書作成の負担軽減に貢献しています。

ボトムアップ型の仕組みと成果

生成AI活用は、全職員一律での強制導入ではなく、徐々に興味関心を持つ職員からの自発的な利用を促す形で進めています。イノベーター理論を踏まえ、以下のような支援を段階的に実施しています。

①ChatGPT体験会

庁内での操作体験会を定期開催。業務に直結するプロンプト作成を学ぶ機会となり、延べ50人以上が参加しています。議会直前に、議会質疑想定を題材とした研修を計画したり、案内に生成AIで作成した画像を盛り込んだりするなど、参加したくなるような工夫をしています(図-3)。

図-3 ChatGPT研修会の様子

②活用事例共有

庁内チャットツール上でプロンプト例や活用事例、体験会動画を随時共有。職場内の横展開を後押ししています。

③効果測定と報告

ログ分析により、月100時間以上の業務時間削減効果を確認。首長や幹部職員が出席するDX推進本部会議で報告し、組織横断的な活用を促進しています。

職員の意識醸成と連携

生成AIの利活用にあたっては、情報セキュリティ・倫理面での配慮を徹底するとともに、抵抗感を抱く職員に対しては段階的なアプローチで不安を払拭するよう努めています。

例えば、議会質問の答弁案や質疑想定案の作成に生成AIを業務利用するにあたっては、利用を開始する前に、議長・副議長に対して概要を説明し、活用方針を相談しました。これにより、議会質問への生成AI利用に不安がある職員に対しては、議会側の一定の理解を得た上で利用していることを説明しています。

また、ヒアリングや個別相談を通じて活用余地を探り、全庁的な連携強化を図っています。こうして得られた知見は、活用事例とともに共有しています。

今後の課題と展望

活用が進んでいない部署へのヒアリングでは、業務の性質上、単純な文書生成だけでは効果が出にくいケースがあることも分かっています。こうした部署に対しては、生成AIを組み込んだ情報機器の導入や、個人情報を扱う業務への活用方法の模索など、既存の導入ツール以外の活用を検討しているところです。

おわりに

湖西市では、現場職員の創意工夫を尊重し、ボトムアップで生成AIの利活用を進めています。小さな自治体でも工夫次第でDXを加速できることを証明する一例として、今後も継続的に取り組みます。その成果は、随時公式note(予定)などで、広く共有していきます。

なお、本稿及び掲載している図表や画像の多くは、実際に生成AIの提案や支援を受けて作成したものです。ある意味、湖西市における生成AI活用の実践そのものを表していると言えるかもしれません。実務における活用の可能性と、その実行プロセスをご理解いただく一助となれば幸いです。

Profile

岸 大樹 きし・たいき

2003年湖西市役所入庁。情報政策課、生涯学習課、企画政策課(広報担当)、財政課を経て2020年から現職。IT ストラテジスト。自治体における生成AI 活用、システム導入・開発・運用について、noteを通じて情報発信中。

「事例紹介」は「月刊 J-LIS」で連載中です。

本誌はこちらからチェック!

ご購読なら年間購読がお薦め!

月刊 J-LIS(年間購読) 編著者名:ぎょうせい/編

詳細はこちら ≫