ガバナンスTOPICS【イベントレポート】

第38回全国自治体政策研究交流会議・第39回自治体学会長野大会/イベントレポート

地方自治

2025.10.16

出典書籍:『月刊ガバナンス』2025年10月号

最新のイベント/会見レポートを毎月掲載中!

月刊 ガバナンス 2025年10月号

特集1:ジェンダーギャップを乗り越える

──誰もが活躍できる公務職場へ

特集2:自治体のシステム開発 編著者名:ぎょうせい/編

販売価格:1,320 円(税込み)

詳細はこちら ≫

【ガバナンス・トピックス】

過去に学び、未来のまちづくりを考える2日間

──第38回全国自治体政策研究交流会議

──第39回自治体学会 長野大会

市民・自治体職員・研究者のネットワークである自治体学会(阿部昌樹理事長)は8月22・23日の2日間、長野市で第39回自治体学会長野大会を開催した。22日には第38回全国自治体政策研究交流会議も実施。「未来に向けて高めるウェルビーイング─幸せ実感都市NAGANOから─」という統一テーマのもと、多彩な議論が展開され、交流を深めた。

オリンピックのレガシーをまちづくりに活かす

会場となった長野市若里市民文化ホールは、1998年長野オリンピックのメインプレスセンター。アイスホッケー競技の会場となった「ビックハット」が隣接している。

初日の全国自治体政策交流会議は、開催地の長野市の荻原健司市長の基調講演からスタート。自身も出場した1998年の長野オリンピックとそれからの同市のまちづくりについて語った。

日本のスキーノルディック・複合の第一人者である荻原市長は、選手時代にさかのぼり、現在のスキージャンプ競技では主流となっているⅤ字ジャンプに、日本スキー選手として初めてチャレンジしたエピソードを披露。「周りは現状維持でクラシックスタイルを貫く中、いち早く変化を取り入れ決断したことで、誰よりも多きなアドバンテージをとることができた。この経験が首長としての政策を進めていくことにも活きている」と語った。オリンピックのレガシーとして同市の「スポーツのまちづくり」などを紹介し、「変化を恐れずに、オリンピック、パラリンピックのDNAを未来につなげていきたい」と抱負を語った。

講演に続いて、「世界に誇れるまちづくり、まちづかい」と題し、パネルディスカッションが行われた。荻原市長に加えて、長野市で空き家の仲介やリノベーションを専門とする会社を設立し、善光寺の門前町の活性化に取り組んでいる倉石智典・㈱R-DEPOT代表取締役と、大宮透・長野県小布施町長が登壇した(コーディネーターは西村幸夫・國學院大學まちづくり観光学部長)。

倉石さんは、長野市内での空き家の利活用によるエリアマネジメント事例について紹介。倉石さんは、「まちが活きる『まちづかい』にはOODA(Ovservation(観察)、Oriented(方向)、Decide(判断)、Action(行動)サイクルが重要」と述べた。

続いて、大宮町長が同町の歴史やまちづくりの系譜について紹介。今年1月に町長に就任したばかりの大宮町長は「これまで育ててきた『栗と北斎と花の町』のさらなる進化・深化を進めたい」と今後の展望を語った。その後、荻原市長も交え、地域の資源を生かし、つかいながら、世界に誇れるまちをどうつくっていくのかの議論が行われた。

交流会議に続いて、会員らによる研究発表が行われた。

来し方行く末を議論

2日目は7つの分科会を実施。開催地・長野らしいテーマや登壇者で活発な議論が行われた。

2日目は分科会と全体会を実施。

全体会(コーディネーターは嶋田暁文・九州大学教授)は、「まちづくり『第一世代』からみた過去・現在・未来」と題し、高橋寛治さん(自治体学会名誉会員、元飯田市職員ほか)、安藤周治さん(元過疎を逆手にとる会会長、NPO法人「ひろしまね」理事長ほか)、黍嶋久好さん(元愛知県豊根村職員ほか)、緒方英雄さん(元大分県大山町企画課長ほか)の4人が登壇。1970年代に提唱された「地方の時代」に呼応して展開されたまちづくり「第一世代」の“レジェンド”らが当時の各地でのまちづくりの様子を振り返った。1999年生まれの川向思季さん(合同会社キキ共同創業者/代表)がコメンテーターを務め、過去のまちづくりから未来のまちづくりにどうつなげていくか語り合った。

午前と午後に分かれて行われた分科会は以下のとおり。

①地域コミュニティの存続・活性化と自治体行政の役割、

②(地元企画)被災後のコミュニティの復興と平常時のネットワーク構築、

③(公募企画)地方議会の新しい担い手としての移住者・地域おこし協力隊経験者、

④(公募企画)「消滅可能性自治体」をグランドデザインで救う~100周年を見据えた白子町がたどる未来と現在を考える~、

⑤その政策は必要な人に届いていますか?~「政策デリバリー」の危機を問う~、

⑥長野から問う「地域と大学との連携」の実際、

⑦非合併から20年の自主・自律~小さな町村から何を学ぶか~。

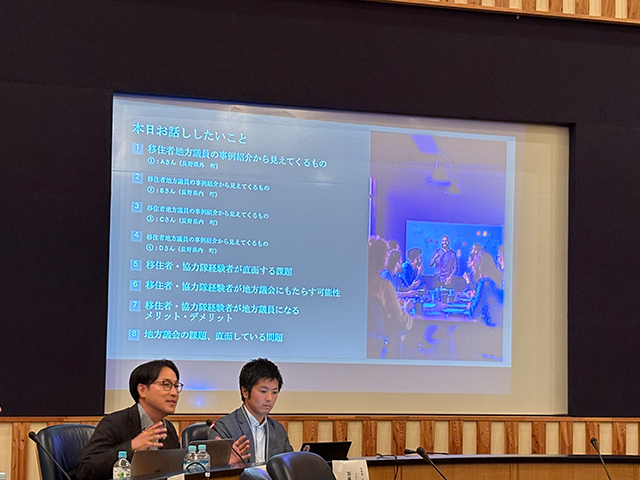

このうち、公募企画の分科会③では、移住者や地域おこし協力隊経験者が地方議会議員になる例が増えてきていることに着目し、なり手不足にあえぐ地方議会議員の新たな担い手としての役割や可能性について議論が行われた。

パネリストには、渡辺葉さん(元長野県富士見町議会議員(副議長)、8月29日から富士見町長)、早川航紀さん(長野県須坂市議会議員、㈱須坂の暮らし代表取締役)、加藤ゆうすけさん(神奈川県横須賀市議会議員)が登壇し、コメンテーターは江藤俊昭・大正大学教授が務めた(コーディネーターは寺島渉・元長野県飯綱町議会議長、地域政策塾21主宰)。

まず、3人の登壇者がそれぞれ発表した。渡辺さんは、横浜市出身で高校、大学時代をアメリカで過ごし、帰国後の2016年に地域おこし協力隊員として富士見町に移住。2023年4月の町議会選挙でトップ当選した(注)。

注 今年8月3日の同町長選に立候補し、当選。8月29日から富士見町長に就任した。

地域おこし協力隊員時代に町の総合計画の審議委員を務めた経験が町政に関わるきっかけだったという渡辺さんは、「地縁血縁が大事にされる地方の選挙で、親戚や同級生が一人もいない中で選挙を戦うことはすごく難しいこと」と話し、一方で「しがらみがないことは地域の“あたりまえ”を遠慮なく飛び越えることができる立場でもあるのでは」と移住者が政治やまちづくりに関わる強みを語った。

早川さんは、旧長野県木曽郡山口村(2005年に岐阜県中津川市に編入)出身。2018年に地域おこし協力隊として須坂市に移住し、同市で起業。2023年市議会議員選挙に無投票を回避すべく立候補し、トップ当選した。ローカルベンチャー企業の経営と兼業議員をしている。

県内外の移住者地方議員と意見交換もしているという早川さんは、移住者・協力隊経験者議員の事例を紹介。移住者・協力隊経験者が地方議会にもたらす可能性として「新しい視点」「橋渡し役」「多様性の確保」「議会改革」「若者の参画」を挙げた。「新たな風を吹き込み、地域政策の革新と地方自治の活性化に貢献する可能性を秘めているかもしれない」と話した。さらに、「年代バランスの偏り」「会派制、定数削減、地域推薦の是非」「専業・兼業議員、職業としての議員」など──直面している課題についても言及した。

3人目の加藤さんは、議員になる以前の2012年から4年半NPO職員として東日本大震災の復興支援で福島県で地域の人材づくりの活動に従事。その経験を踏まえ、震災復興を機に若手で地方議員になった人をヒアリングした話を共有した。加藤さんは、「ありたい未来を目指すための手段として地方議員という選択肢が選ばれているのでは」と話した。一方で、ヒアリングから見えてきた「なり手不足解消へのヒント」として、「支えるべきは意志のある個人ではなく、『動機を育む環境』『仲間・支援者』『制度や情報の壁をなくす』『ヨソモノ若者を排除しない文化』といった、“なりうる環境”ではないか」と訴えた。

発表を受け、江藤教授がコメント。「従来とは異なる動機で議員のなり手が増えている。そして“地域おこし”において、議員もその選択肢の一つなのだと再認識させられた。議会にはやはり多様性に基づいた公開と熟議が重要だ」とまとめた。

その後、参加した議員経験者なども交えて時間いっぱい「新しい担い手」についての議論が交わされた。

2日間の学会終了後には、希望者によるエクスカーションも実施。長野の空気と多くの学びを吸収する大会となった。

(本誌/浦谷 收)

最新のイベント/会見レポートを毎月掲載中!

月刊 ガバナンス 2025年10月号

特集1:ジェンダーギャップを乗り越える

──誰もが活躍できる公務職場へ

特集2:自治体のシステム開発 編著者名:ぎょうせい/編

販売価格:1,320 円(税込み)

詳細はこちら ≫