ガバナンスTOPICS【イベントレポート】

第17回日本自治創造学会研究大会【地方自治・地方選挙の課題と展望】/イベントレポート

地方自治

2025.07.16

出典書籍:『月刊ガバナンス』2025年7月号

最新のイベント/会見レポートを毎月掲載中!

月刊 ガバナンス 2025年7月号

特集1:地域を明るくする兼業・副業

特集2:世にも面白いナッジの世界 編著者名:ぎょうせい/編

販売価格:1,320 円(税込み)

詳細はこちら ≫

【ガバナンス・トピックス】 ──第17回日本自治創造学会研究大会

地方自治・地方選挙をめぐる課題と展望を多角的に探求

地方議会議員を中心に、首長や職員、研究者などが地域に根ざした実践的な研究や交流を行っている日本自治創造学会は、5月15日・16日の2日間、東京で第17回研究大会を開催した。今回のテーマは「変容する社会・地方選挙 ~地方自治のあり方を問う~」。学識者らによる講演を中心に知見を深めた。

政治構造や中央・地方の関係、地方創生の取り組みを共有

都道府県議会・市町村議会の議員、各地の首長らが集い、自治の現状と今後を考察。

開幕の挨拶

大会1日目は、穂坂邦夫・日本自治創造学会理事長の挨拶で開幕。穂坂理事長は、「地方の影が薄れてきている」と危機感を示したうえで、「この研究大会を通じて、もう一度自治を見直してほしい」と、会場に集った都道府県議会議員、市町村議会議員、首長らに呼びかけた。

「地方自治における政治の復権」

続けて、後房雄・名古屋大学名誉教授が「地方自治における政治の復権」と題して講演。首長・議会の関係の変遷について、保守系無所属が多数派を占めた時代、革新自治体の時代、今日に続く相乗り体制の時代等に区分して、それぞれの背景や特徴を解説した。「相乗り体制をとれば、(議会多数派と首長が)ねじれることはない。ただ、相乗り候補者が立てられた段階でほぼ当選が決まり選挙は空洞化する」と、二元代表制の矛盾とその解決策としての相乗り体制について課題を提示し、自治のあり方を展望。「政党政治が浸透している、ある程度大きな自治体では、自治体議院内閣制を選択肢の一つにしてほしい。正々堂々と多数派が4年間責任を持って統治できる仕組みを議員からぜひ提案してほしい」と述べた。

「日本の統治構造~官僚内閣制は議院内閣制になったのか~」

次に、飯尾潤・政策研究大学院大学教授が登壇し、「日本の統治構造 ~官僚内閣制は議院内閣制になったのか~」をテーマに講演を行った。55年体制以来の政治力学や選挙制度など、主に国政の見地から統治構造の移り変わりを説明。各省代表者としての大臣の集合体が内閣であるという官僚内閣制から、国民起点の議院内閣制への転換を果たすための論点を多角的に示した。

飯尾教授は「議院内閣制で議員が責任を持つ。そのためには政党という仕組みを考え直さないといけない」とし、改革の具体例として「政治資金改革の出口は民間並みの会計制度だ」と提言。最後は参加者に向けて、「議論を通じて初めて首長の政策が検討され、賛否両論も経て、だんだんまとまっていく」と議会の意義を改めて指摘し、「住民の意見をどう吸い上げ、行政につないでいくかが課題」と民意集約の重要性を訴えた。

「地域との連携による様々な創生事業の実践と活用方法について」

独立行政法人国際協力機構(JICA)理事長特別補佐の井倉義伸さんの講演テーマは「地域との連携による様々な創生事業の実践と活用方法について」。地方創生2.0につながるJICAの事業事例──海外協力隊事業では地域おこし協力隊との連携(秋田県五城目町)、インバウンド事業では留学生・研修員の地域活性化への参画(島根県海士町)などを紹介した。JICAは近年、途上国との「共創」(対話と協働による社会的価値の創出)とその価値の日本社会への「還流」を重要視しているとしたうえで、「JICAがこれまで培ってきた経験や関係してきた人材を、ぜひ地方創生に活用していただきたい」と連携を呼びかけた。

「地方自治のあり方を問う ~地方自治の危機~」

1日目の最後は、金井利之・東京大学大学院法学政治学研究科教授が「地方自治のあり方を問う ~地方自治の危機~」と題して講演。2024年改正地方自治法に盛り込まれた「補充的指示権」を軸に、戦後体制、第一次分権改革時、そして今日を比較しながら、国から自治体への関与の構造を解説した。

金井教授は、補充的指示権の問題性として、平時と非平時(重大影響事態)の境界があいまいであることなどを鋭く指摘。「常に、非平時になるかもしれない平時を戦い、非平時にならないよう進まないといけない」と、自治体が置かれている状況に警鐘を鳴らした。

これからの選挙や地方政府間連携、災害対応のあり方を探る

「AI時代の双方向コミュニケーション戦略 ~都知事選の経験から学ぶ~」

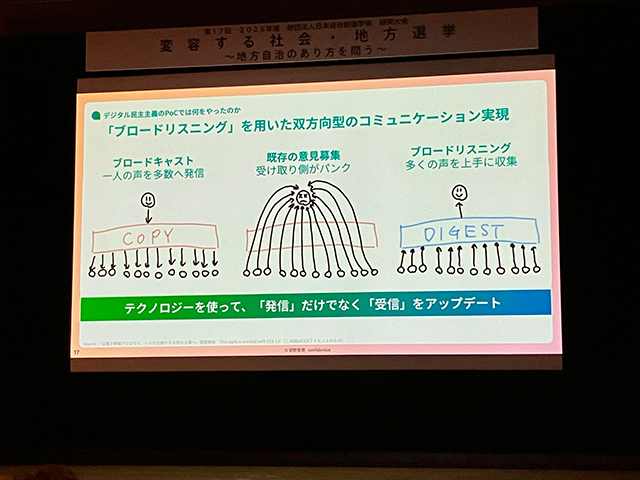

2日目は、AIエンジニアである安野貴博さんの講演「AI時代の双方向コミュニケーション戦略 ~都知事選の経験から学ぶ~」からスタート。昨年の都知事選で無名の状態から15万票を獲得した自身の経験を振り返り、その要因が「生成AIを活用した双方向の選挙」にあると考察。SNS等を通じ発信された多くの声をAIによって集約し、政策へと反映する「ブロードリスニング」の考え方を説明した(写真)。

「ブロードリスニング」の説明図。従来の「ブロードキャスト」とは逆方向の流れになっている。

具体的な実践方法としては①聴く ②磨く ③伝える の3ステップを紹介。①ではクラスター分析による意見の見える化、②ではGitHubやオープンソースの考え方を転用した政策改善、③では「AIあんの」を活用しマニフェストへの質問対応などを行ったという。安野さんは「ブロードリスニングの実践からもわかるように、DXでは既存のワークフローをデジタルに置き換えるよりも“デジタルによって初めてできるようになったこと”を行うほうが可能性が大きい。ゼロベースで考えていくことが大切」と話した。

「ネット選挙に対応する ~公職選挙法の改正とその行方~」

続いて安野修右(やすの のぶすけ)・日本大学法学部准教授が登壇。「ネット選挙に対応する ~公職選挙法の改正とその行方~」と題して、現行の公職選挙法からみたネット選挙の解釈などを示した。まず、選挙運動規制の基本原則である「包括的禁止・限定解除方式」と、規制の3本柱「時期」「方法」「主体」に触れ、「ネット選挙解禁に伴う混乱は『方法』の文脈で語られることが多いが、実際は『主体』の緩和によるところが大きいのでは」と指摘した。主体の緩和、つまりは第三者運動の活発化により発生した、不透明なカネの流れや政治の個人化等を是正する必要があるとして、法規制の強化や選挙運動の抜本的な自由化を提案した。

「領域を超えない民主主義 ~地方政治における競争と民意~」

次に、砂原庸介・神戸大学大学院法学研究科教授が「領域を超えない民主主義 ~地方政治における競争と民意~」をテーマに講演。都市の境界で公共サービスの供給網が区切られている日本の現況に触れ、政府区域と都市圏にずれが生じた場合、公共サービスの負担者と受益者にもずれが生じる(例えば、政府区域<都市圏の場合、中心市の負担が市外の公共サービス維持のために漏出してしまう)といった問題を取り上げた。

解決策としては地方政府間連携などがあげられるが、連携を拒む政治制度によりうまく進まない実情があるという。今後の制度構想として砂原教授は「大都市圏の自発的な連携を促すために、国ではなく周辺地域を頼るような仕組みをつくることが大切。地方議会の選挙制度改革や、公益企業による介入などを進めていくべきではないか」と論じた。

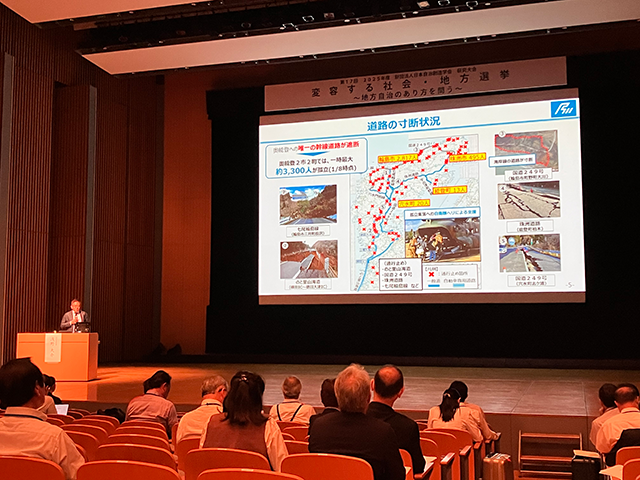

「高齢社会における大災害への対応と課題」

最後のプログラムとして、浅野大介・石川県副知事が「高齢社会における大災害への対応と課題」と題し、能登半島地震・奥能登豪雨の経験から報告を行った。

能登半島地震では災害関連死を防ぐため、早期から広域避難を開始したが、その際障壁になったのが「情報」だという。浅野副知事は「避難者の居所など現状把握の難しさに加え、個人情報の取り扱いがネックになった」といい、「皆さんの自治体の避難オペレーションについても、ぜひ“情報”という観点から改めて点検してほしい。その際、石川の『広域被災者データベース』などの事例を参考にしてもらえたら」と期待を込めて話した。

両日とも、各講演の後に参加者と登壇者の間で質疑応答を実施。大きな社会変化を迎えるいま、地方創生、選挙、災害対応など、様々な角度から自治を捉え直す機会となった。

(本誌/西條美津紀・森田愛望)

最新のイベント/会見レポートを毎月掲載中!

月刊 ガバナンス 2025年7月号

特集1:地域を明るくする兼業・副業

特集2:世にも面白いナッジの世界 編著者名:ぎょうせい/編

販売価格:1,320 円(税込み)

詳細はこちら ≫