ガバナンスTOPICS【イベントレポート】

ウェルビーイング指標から地域の特性を把握/イベントレポート

地方自治

2025.05.27

出典書籍:『月刊ガバナンス』2025年5月号

【ガバナンス・トピックス】

ウェルビーイング指標から地域の特性を把握してみる

──静岡県三島市でウェルビーイングワークショップ(地域幸福度指標活用研修)を実施

地域がそれぞれの特性に応じたまちづくりを進めるために──。デジタル庁では、市民の「暮らしやすさ」と「幸福感(Well-being)」を数値化・可視化する「地域幸福度(Well-Being)指標」を、地方創生に向けた課題の発見やまちづくり政策の企画・立案などに活かせるツールとして、活用支援を進めている。このほど、静岡県三島市で職員を対象にしたワークショップが開催された。

幸福度を見える化する指標

これまで政府は、デジタル技術の活用によって地方が抱える課題の解決、仕事や人の流れを生み出すことや地域の魅力向上に取り組んできた。特に「心豊かな暮らし」(Well-being)と「持続可能な環境・社会・経済」(Sustainability)の実現に向けて、「地域幸福度(Well-Being)指標」(以下、指標)(注1)の活用を推奨している。

注1 一般社団法人スマートシティ・インスティテュート(SCI-Japan)が作成・開発した「Liveable Well-Being City指標®」の別称。

この指標は、市民の「暮らしやすさ」と「幸福感(Well-being)」を数値化・可視化したもので、各自治体が集めた市民アンケートなどのデータをもとに「幸福感」を算出した主観指標と、オープンデータによる「暮らしやすさ」を測定した客観指標で構成されている。自治体が持つ魅力や特徴、注力すべき政策領域の分析など、自治体の将来像を考えるヒントになりうる指標だ。

デジタル庁では、この指標のダッシュボードページを公開。誰でも各自治体のカテゴリー別のレーダーチャートを閲覧でき、年代や性別などによるデータの絞り込みも可能だ。同規模の自治体間での比較などもできる。それぞれのまちの多様な特性を可視化するデータを提供している(注2)。

注2 デジタル庁 地域幸福度 Well-Being 指標

https://well-being.digital.go.jp/

指標は、データにもとづく政策の企画・立案、より政策効果の高い施策の検討など、政策担当者をはじめ自治体職員が広く活用できる。また、地域の社会課題を特定したり、まちづくりについて話し合ったりする際の共通言語として活用でき、多様なステークホルダーの円滑な連携が期待されている。2024年1月末時点で、全国で147団体がこの指標を活用している。

また、同庁では、指標を活用した自治体職員向け・住民等向けワークショップを実施する自治体を支援するため、「Well-Being指標活用ファシリテーター」を養成し、自治体に派遣する事業(Well-Being指標活用ファシリテーター紹介・派遣事業)を、2024年10月に開始した。

指標によってまちを俯瞰する

1月29日、2月4日の2日間にわたり、三島市役所を会場に三島市、熱海市、函南(かんなみ)町の2市1町の職員らが参加し、ウェルビーイングワークショップ(地域幸福度指標活用研修)(以下、WS)が開催された。

ワークショップには、三島市だけでなく函南町、熱海市の職員も参加(熱海市はオンライン)。

この2市1町は、伊豆地域の関係人口(=伊豆ファン)の強化と、それによって創出された新規の需要をテコとしたサービス産業の生産性向上に取り組む「伊豆ファン倶楽部」事業を共同実施。デジタル田園都市国家構想交付金TYPE3に2023年3月に採択され、2024年2月からサービスが始まっている。

WSは、指標を政策立案に活かしていくことを前提に、今後計画づくりや施策づくりの中心になる課長補佐級の職員らを対象に行われた。

冒頭、三島市の杉山慎太郎・企画戦略部デジタル戦略課長は、「今回のWSは、指標を活用して市民がより豊かに暮らせる地域づくりについて考える場だ。昨年発出された国の骨太の方針や教育振興基本計画や環境基本計画などでもウェルビーイング向上が謳われており、今後の行政運営にも必ず求められてくるものだろう。三島市では、2025年度から総合計画後期基本計画の策定が始まる。策定の過程、そして計画の中に指標の活用が予定されているため、これが最初の一歩として学んでほしい」と述べた。

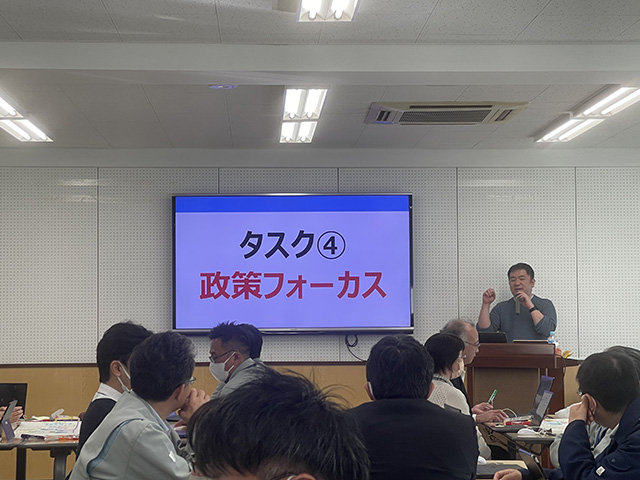

WSは、原則1日のリアル研修(午前/講義・演習(2時間)、午後/グループワーク・発表(3時間))だが、今回は2日間に分け、初日に講義・演習、2日目にグループワーク・発表が行われた。講師は、「Well-Being指標活用ファシリテーター」の資格を持つ大石将生さん(東京海上日動保険株式会社)、梅山直希さん(株式会社T2N)の2人が務めた。

講師はWell-Being指標活用ファシリテーターが務めた。

初日は大石さんが、(一社)スマートシティ・インスティテュート(SCI-Japan)が作成した「ウェルビーイングに基づくまちづくりの政策デザイン」を教材に、ウェルビーイングに関する講義を行った。実際に指標のダッシュボードに触れながらの操作演習が行われ、ウェルビーイングの定義、重要性等について理解を深めた。

2日目は梅山さんを講師に、4人1グループになり、ワークを実施。

①指定された自治体の指標のダッシュボードでデータを俯瞰し、それぞれの特徴・個性を整理

②主観分析と客観分析を通じ、因子群(都市環境、自然環境、地域の人間関係、自分らしい生き方)ごとに重要な因子を見つける

③幸福度・生活満足度と相関性の高い因子を特定する

④市民のウェルビーイングを高めるための重点領域を決める

⑤将来のウェルビーイングが向上した都市像を言語化する

という流れで行われた。最後はグループごとに、分析した自治体の将来像にキャッチコピーを付けて発表。さらに生成AIを用いてまちのイメージも可視化し、議論を振り返った。

講師のアドバイスを受けながら指標の分析を行った。

最後はグループごとに、分析を通して考えた自治体のまちの将来像について発表。生成AIでまちのすがたも作成した。

指標を次につなげる

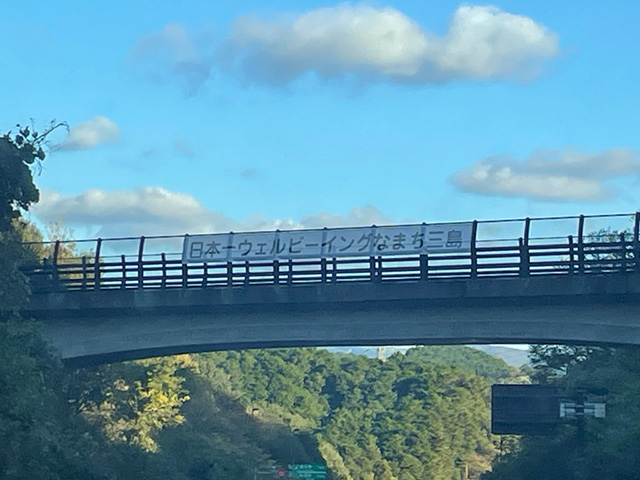

三島市は、豊岡武士市長のもと「ウェルビーイング」という概念をまちづくりに生かし、地域づくりを進めてきた。毎年度の市民意識調査でも「幸福度」について調査。2023年12月には、市、三島市自治会連合会、三島商工会議所の3者で、『めざせ!ウェルビーイング宣言』をしている。また、地域全体で「ウェルビーイング」に取り組むため、市民が参加するウェルビーイングミーティングも開催している。

WSに参加した、同市みどりと水のまちづくり課の柿島淳副参事は「指標によって市町ごとの特性が可視化されているのは参考になった。行政としてこれから何をやるべきかが見え、WSで自分自身のウェルビーイングも高まった」と振り返った。政策企画課戦略プロジェクト推進室の小嶋敦夫副参事は「主観分析と客観分析とのギャップを考える良い機会になった。政策立案の手段の一つとして有意義だと感じた」と話し、地域協働・安全課きずなづくり推進室の齊藤知穂課長補佐は「普段は自分たちの仕事の部分だけを見がちだが、全体像を俯瞰することができた。市内6地区で開催している『ウェルビーイングミーティング』に生かせれば」と今後の活用を見据えた。

最後に、杉山課長が「この指標をまちづくり生かすことは自治体の責務だ。そして、政策に生かすだけでなく、“幸福につながらないのではあればやめる”という今の仕事を見直す視点で生かすことも重要ではないか」と2日間のWSをまとめた。

真の地方創生に向けて

指標を活用したWSを行う自治体へのファシリテーター紹介・派遣事業は始まったばかりだ。講師を務めた大石さんは、「特に三島市はもともとウェルビーイングについて取り組んでいることもあり、質疑で鋭い質問がでてきた。ぜひ指標をまちづくりに活用してほしい」と期待を込める。梅山さんは「参加者の視座が高い研修だった」と振り返り、「(今回のWSに限らず)指標の活用を自治体にどう浸透させ、次のアクションにつなげていくのかが重要だろう」と話す。

ウェルビーイングを推進する三島市。市内を走る伊豆縦貫自動車道にかかる跨道橋には横断幕が掲げられている(三島市提供)。

指標を活用する団体数は増えている。指標を有効活用し地域の強みや課題の分析によって、人々の『心豊かな暮らし』につなげ、真の地方創生を目指す各地での取り組みが、今後も注目される。

(本誌/浦谷 收)

※所属・職名などは取材時のものです

豊岡武士・三島市長に聞く

日本一幸せに暮らせる都市を目指す

とよおか・たけし 1943年三島市生まれ。日本獣医畜産大学(現・日本獣医生命科学大学)卒業。獣医師。1966年4月、静岡県庁に入庁。消費生活課長補佐などを経て、初代緊急防災支援室長。1999年から静岡県議会議員(3期)。2010年12月に三島市長に就任。現在4期目。

──市政運営の基本的な考え方は?

三島市では、「ガーデンシティみしま」「スマートウエルネスみしま」「コミュニティづくり」の三本柱を基本施策に据え、市民が安心して暮らせる持続可能なまちづくりを進めています。また、「オンリーワンの創出」により、本市ならではの魅力やブランドを確立し、市民の皆様が誇りと愛着を持てるまちづくりを目指しています。

行政運営においては、デジタル技術を活用した効率化・高度化を進め、市民サービスの向上を図るとともに、地域経済の活性化やコミュニティの強化にも力を入れています。

──ウェルビーイングなまちづくりを推進する理由は?

ウェルビーイングなまちづくりを推進する理由は、三島市が「日本一幸せに暮らせる都市」を目指しているからです。ウェルビーイングとは、身体的、精神的、社会的に満たされた状態を指し、個人の幸福が地域全体に波及することを目標としています。

本市のまちづくりの根幹にあるのは、市民一人ひとりの「ウェルビーイングの実現」です。市民の皆さまが「三島で生まれてよかった、育ってよかった、暮らしてよかった」と思えるまちづくりこそが、市の持続的な発展の基盤となると考えています。

──具体的にどのような取り組みを進めているか?

本市では2022(令和4)年度をウェルビーイング元年と位置づけ、様々な取り組みを開始しております。

まず、自治会連合会、商工会議所とウェルビーイング宣言を行うとともに、ウェルビーイングの概念を市民に広く知ってもらうために、講演会や市民が自分や地域の幸せについて考え、話し合うウェルビーイングミーティングを市内6地区で開催していることをはじめ、小中学生への理解促進に努めています。

このウェルビーイングミーティングでは、地域活動に参加して幸せを実感する人を増やし、シビックプライドの醸成を目的としています。これにより、地域のつながりが強化され、住民同士の対話が促進されることを期待しています。

また、本市では、毎年市民意識調査を実施しており、質問項目に10段階評価で数値化した「幸福度評価」を取り入れてまいりました。2024(令和6)年度の市民意識調査においては幸福感が平均6.90という結果で、国(6.49)、県(6.4)の平均点を上回っています。

この市民意識調査と並行して、2023(令和5)年度からデジタル庁が進める地域幸福度(Well-Being)指標の個別調査にも着手するとともに、一般社団法人スマートシティ・インスティテュートの南雲代表理事を講師に招き、各自治体単位の地域幸福度指標を分析し、地域の幸福感や生活満足度を高めるための政策をデザインできるようになることを目的とした実践型の研修であるOASIS研修を、本市の幹部職員を対象に実施いたしました。

2024年度は、1月から2月にかけて、Well-Being 指標活用ファシリテーターとしての資格をもつ民間企業の方2人を講師に招き、課長補佐級職員20人を対象に地域幸福度(Well-Being)指標を活用したワークショップを開催したところです。

──今回のウェルビーイング指標活用ワークショップに職員が参加したことについては?

私は、ウェルビーイング実現のための施策の一つとして、ウェルビーイングミーティングで実践しているように、対話によるまちづくりが重要であると考えています。対話を促進するためのツールとしてWell-Being指標を活用することは、地域の社会課題を特定したり、まちづくりについて話し合う際に、さまざまなステークホルダーとの円滑な対話を促進する役割を果たすものと期待しています。

今回、三島市職員20人がWell-Being指標活用ワークショップに参加しましたが、私は、市民の皆さまが安心して暮らせる持続可能なまちづくりを実現するためには、行政が適切な指標を用いて現状を把握し、エビデンスにもとづいた政策を推進することが不可欠であると考えています。今回のワークショップでは、最新のデータ活用手法や、他自治体の指標を基に俯瞰的に分析するなど多角的な視点を養う研修を受け、参加した職員は非常に貴重な経験をしたと思います。

三島市では、引き続き「三島で生まれてよかった、育ってよかった、暮らしてよかった」と思えるまちを目指し、「ガーデンシティみしま」「スマートウエルネスみしま」「コミュニティづくり」に取り組み、Well-Being指標の活用により、こうした施策の効果をより明確にし、市民の皆さまが実感できる形で還元していくことを期待しています。今後も、客観的なデータをもとに、より質の高い行政運営を目指し、『チーム三島』一丸となって取り組んでまいります。

最新のイベント/会見レポートを毎月掲載中!

月刊 ガバナンス 2025年5月号

特集1:わたしを動かしたこの一冊

特集2:ただ読むだけじゃもったいない!一歩先の読書術 編著者名:ぎょうせい/編

販売価格:1,320 円(税込み)

ご購入はこちら ≫