政策課題への一考察

地方創生2.0に未来は切り拓けるか(下) ―未来を切り拓くために|政策課題への一考察 第108回

地方自治

2025.05.07

※2025年3月時点の内容です。

政策課題への一考察 第108回

地方創生2.0に未来は切り拓けるか(下) ― 未来を切り拓くために

株式会社日本政策総研理事長・取締役

(兼)東京大学先端科学技術研究センター客員 上級研究員

若生 幸也

(「地方財務」2025年4月号)

【連載一覧はこちら】

1 はじめに

2024年10月の石破内閣成立により、改めて「地方創生2.0」が打ち出され、注目を浴びている。一方、この10年間の時間経過は残酷で、前稿でも整理したように地方創生当初から掲げられた「東京一極集中の是正」の目標はさらに実現が遠のいている。これまで保育士などの育成を担う地方養成校でも大都市圏への人材供給装置としての側面が強化されてきた(1)が、現在発生している事象は保育士に限らず全業種において各地で育てられた学生が就職で東京圏に集中する構図である。

〔注〕

(1)甲斐智大「東京圏における保育士不足がもたらした地方圏の保育労働市場への影響―東北地方における新卒保育労働市場に着目して―」『経済地理学年報』67巻3号、149―171頁、2021年9月。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaeg/67/3/67_149/_article/-char/ja/

このように構造的に政策推進の難度も高まった地方創生に、“2.0”へのバージョンアップ可能性の有無を探り、地方自治体として未来を切り拓くために必要なことを考えたい。前稿では、まずバージョンアップ可能性の有無を政府文書から探った。本稿では地方自治体として未来を切り拓くために必要なことを3点描いてみたい。

2 未来を切り拓くために「地方創生2.0」で自治体に必要なこと

(1)自分たちが目指したい姿の言葉を作る

政策における「言葉」の重要性は疑う余地がない。そもそも政策の表現方法は言葉である。自治体として地域として目指したい世界があるからこそ言葉を作る。自分たちの目指したい姿の言葉を生み出せないと、借り物や矮小化などの手法が言葉に向けられるが、概ね大元の目的・趣旨から乖離しがちである。

例えば、「(令和の)日本列島改造」や「(デジタル)田園都市国家構想」という言葉を改めてこの令和の時代に使う意味は何か。それぞれ目指したい世界かもしれないが、アナクロ(時代に遅れたり逆行したりするさま)的な側面が否めないし、逆に新たな地域的イメージを生み出せていない証左でもあろう。

つまり、「地方創生2.0」というなら、各自治体は自分たちの目指したい姿の言葉を作ることが最も重要である。総合計画の基本構想にありがちであるが、将来像・都市像など自治体の名前を隠したらどこか分からなくなるものを掲げても地域は新たな姿に移行できない。

人口減少克服対策で「言葉」を作るという観点では、人口ビジョン・地方版総合戦略(以下「総合戦略」という)が2015年度に多くの地方自治体でコンサルティング会社に委託し何らかの支援を受け作成された。その後、次期改訂を経て総合計画と総合戦略が統合されて運用される自治体も今では多くなった。この改訂の際に、総合計画の焼き直しで総合戦略の取り組みを広範な分野で考えるのではなく、人口減少克服という最も重要な地域課題に目を向け、多くの人が共通して見てみたいと思う理想的・創造的将来像とそれに向かう取り組みを生み出すことが自治体に求められる。

この理想的・創造的将来像という意味では、人工知能やビッグデータなどの先端的技術を導入しやすい規制改革を実現し、2030年頃の未来社会を先取りした都市の実現を目指す「スーパーシティ」の形容で「ドラえもんの世界」という表現がかつて報道で見られたが、誰もがイメージしやすい世界の1つである。こういう言葉作りを志向したい。

なお、東京圏をはじめとしたコンサルティング会社が受託し“粗製乱造”した総合戦略に批判を受けることもある。自治体職員の時間的な制約もあり、このような「言葉」作りを丸投げすることも見られる。しかし、本来コンサルティング会社に依頼すべきことは、適切な課題認識や要因分析を行うためのフレームワークの提供や人材育成、計画論として陥りがちな「過ち」を未然に防止するための対策などである。自前で全て作ることを推奨する向きもあるが、見事に「過ち」に陥る事例も筆者は多く見ている。現実的な使いどころを模索し間違えてはいけない。ダイエットのためにパーソナルトレーナーを付けても、自身が努力しなければダイエットは不可能である。一方で、パーソナルトレーナーを付ければダイエットの成功確率は高まる。これと全く同じことが自治体とコンサルティング会社との関係にも当てはまるといえよう。

(2)効果の上がる施策・事業を生み出しそれ以外を大胆にそぎ落とす

各地域における人口減少克服対策の答えは先進事例そのままでは当てはまらない。よく「流山市や明石市のような子育て支援ができないか」という議員など利害関係者も多いが、地域的事情や機能要件を踏まえなければ絵に描いた餅である。自治体職員に求められる重要な視点は、あくまで地域課題とその発生要因に着目し、参考となる先進事例の要素を的確に分析し機能要件を見定めながら将来像と取り組みを構想することにある。このときに人口増加対策で広範な取り組みを進めることは、地方創生10年を経て空前の自治体職員の人手不足もあり、現実的ではなくなりつつある。現在の施策・事業効果が地域課題解決に結実しているか、結実していないとすれば大幅な事業廃止なども含め、施策・事業の再構築が不可欠である。

このときに考えたいのは、導入から20年超が経過した事務事業評価が機能しなくなっている点である。施策評価と合わせた見直しが不可欠であり、現在のままだと「最も費用対効果の悪い事業が事務事業評価事業」という皮肉も聞こえてくる。

施策・事業構築の観点として、まち・ひと・しごとの「しごと」を作るといっても、空前の労働力不足の中でさらなる製造業の工場誘致の取り組みだけでは、これまで地域から流出した若年女性などターゲット人材を呼び込むことは困難である。企画・マーケティング機能や研究開発機能とセットになった「本社機能移転」や世界・日本でトップシェアを持つ「ニッチトップ企業の誘致・育成」、「若年女性の起業・副業・兼業取り組み支援」は、実現のハードルは高いが持続性の高い人口減少克服手段である。

この前提として、性別役割分業意識など地域に潜むアンコンシャスバイアス(無意識の思い込み)を取り除く地域的な運動論を起動することも重要である。男性から女性にこの手の思い込みが投げかけられやすいと思いがちであるが、女性同士でけん制し合うこともある点には留意が必要である。

(3)広域化・共通化により自治体規模を再設定する

平成の大合併を経て、概ね自治体規模の拡大は図られた。しかし、その後の20年の人口減少で自治体規模はまた縮小の一途である。人口減少を克服するという地方創生2.0の目的を踏まえ、現在の自治体規模が独自性のある施策・事業を生み出すのに充分な「知恵」を持つ単位なのかは不断に検討すべきである。

個人的な見解とはいえ、村上総務大臣の2025年2月13日の衆議院総務委員会での、今世紀末の人口半減推計を踏まえた「300~400の市で済む」「極端なことをいうと、県庁はいらないし、道州制も意味がない」との発言も重い。この発言の背景には、2000年代後半から今に至るまで自治体の在り方を模索する動きが停滞したことも一因にあるだろう。当然ながら何もしなくても現在の構造が自然に変わることは考えにくい。今から国・広域自治体・基礎自治体の最適権限分配の在り方も検討が不可欠である。

ここまでは行かなくとも、特に小規模自治体がフルセットで全ての施策・事業を実施することは限界に近づいている。2002年に当時大きな話題となった、小規模自治体の権限を一定範囲に限定する「西尾私案」の権限分配の在り方も、今の小規模自治体に重い問いを投げかけている。広域自治体と小規模自治体の垂直連携は不可避であるし、共通性の高い事務事業は周辺自治体などと連携する「事務の共同化」も重要性を増している。一方、横たわる課題は業務プロセスの差異であり、その間をすり合わせる調整コストにある(2)。業務プロセスの完全統一がなされなければ事務の共同化は困難との認識も多いが、部分的にでも共通化し、独自性のある部分は別プロセスで構築すれば効率的な事務の共同化は可能である。

〔注〕

(2)若生幸也「業務プロセス標準化レベルと共同処理の在り方」『月刊地方財務(2024年10月号)』2024年10月、ぎょうせい。

https://researchmap.jp/twakao/misc/48290115

この事務の共同化を行うときに徹底的な業務改革とデジタル活用を進めることで最適な業務プロセスを確立することが望ましい。一度事務の共同化を行うと、見直すときにも大きな調整コストが発生するためである。

なお、総務省・地方公共団体金融機構「地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業(3)」に新たに広域連携カテゴリが追加された。筆者も「事務の共同化」分野でアドバイザー登録している。このアドバイザー制度も活用しながら取り組みを前に進めたい。

〔注〕

(3)総務省「地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業」

https://www.soumu.go.jp/iken/management/index.html

3 おわりに

本稿では地方創生2.0に向けて、地方自治体として未来を切り拓くために必要なことを3点描いた。おわりに、国と地方自治体における創生交付金に代表される地域政策の構造とあるべき方向性を示したい。

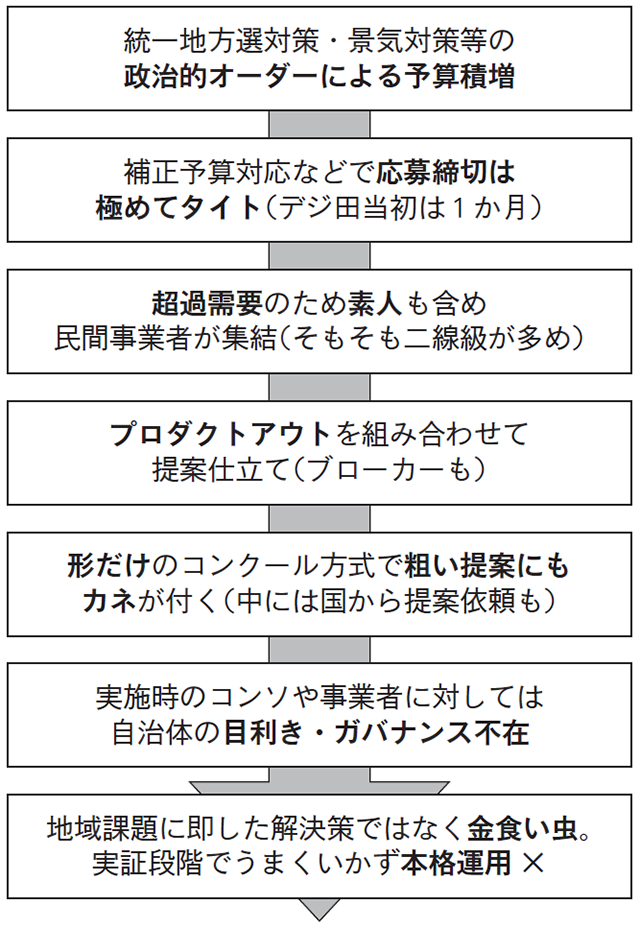

図表1のとおり、現状の創生交付金もそうであるが、政治的なオーダーにより1000億円が2000億円と積み増されている。多くの場合、大きな需要が発生しがちであることから経験のない事業者も含めて集結する。そもそも普通に稼げていれば、創生交付金頼みのビジネスには飛びつかないわけで二線級の事業者も多い。応募締切がタイトであり、時間がないことからプロダクトアウト(製品・サービス優先)で提案を仕立てる。交付金が積み増されていることもあり、粗い提案にも交付金が付いてしまう。実施するときにもコンソーシアムや事業者に対して自治体側の専門性が不足し、目利きができずガバナンスを確立することが難しくなる。最終的に実施される取り組みは地域課題に即した解決策ではなく、交付金をベースとした過大なもの(いわゆる「デジタルハコモノ」が代表例)となりがちであり、実証実験止まりで本格運用に至らないことが多い。

図表1 国・地方自治体を通じた創生交付金など地域政策の大きな流れ(現状)

出典:筆者作成

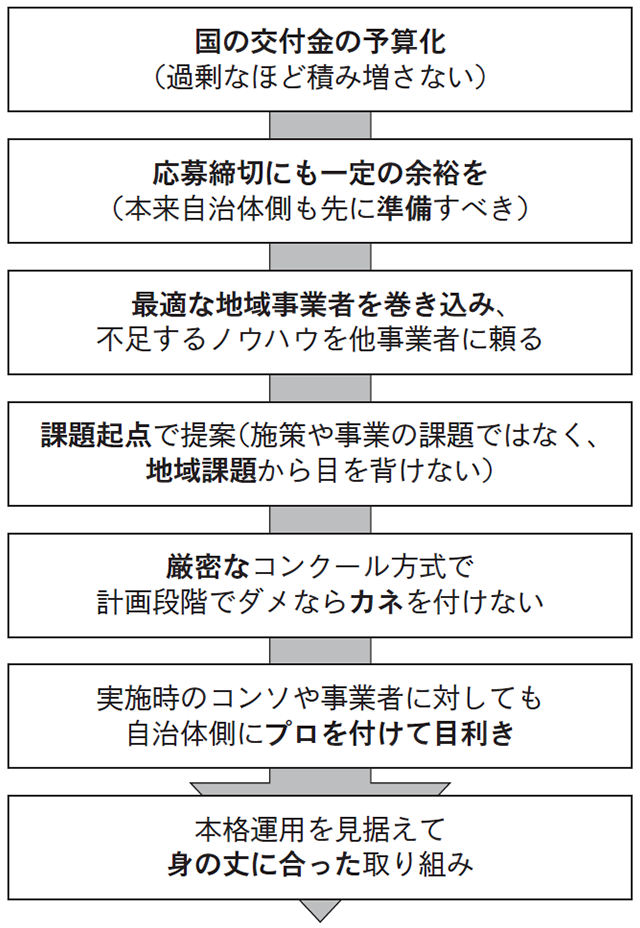

このような現状に対してあるべき姿(図表2)を素描する。国の創生交付金を過剰なほど積み増さないことが重要であるし、応募締切も一定の余裕を持った期間を定めたい。当然であるが、本来自治体側も地域課題に即した必要な事業を先に準備しておくべきである。

図表2 国・地方自治体を通じた創生交付金など地域政策の大きな流れ(あるべき姿)

出典:筆者作成

先に準備するという意味では、最適な地域事業者を巻き込み、不足するノウハウを他地域の事業者に頼ることが地域内経済循環の観点からも重要である。こうして自治体は地域課題に目を背けず課題起点で提案する。創生交付金も過剰に積み増さなければ、厳密な選定が行われ、計画段階で成功確率が低ければ交付金を付けないことも選択肢である。実施時のコンソーシアムや事業者に対しても、自治体側の「守り神」となり得るプロを付けて目利きしたい。これにより事業の成功確率は確実に高まる。最終的に創生交付金がなくても自治体単費でも継続したいと思える効果を上げる、身の丈に合った取り組みに仕立てることが重要である。

現実的には地域政策としてこのような流れを作る難易度は極めて高い。しかし、この流れを部分的に確立している自治体もある。筆者がCIO補佐官を拝命している福島県南相馬市や山口県宇部市では、デジタル関係事業のみであるが財政査定前に丁寧なチェックを行い、身の丈に合った事業を組成できる仕組みを構築している。地方創生2.0に向けて各自治体が人口減少克服のために転入者の奪い合いではなく、地域課題に目を向けた取り組みを進められることを期待したい。

〔参考文献〕

・若生幸也「【DXオピニオン】地方創生、自治体に求められるのは目利き=若生幸也・日本政策総研理事長(2)」iJAMP、2025年2月26日、時事通信社。

・若生幸也「改めて未来を描き『動く』仕組みを設計する」『月刊地方財務(2019年1月号)』2019年1月、ぎょうせい。

https://researchmap.jp/twakao/misc/19531134

・若生幸也「地方創生2.0に向けて、これまで地方創生についてメディアで何を発言してきたか」2024年12月24日、note。

https://note.com/twakao/n/n67aa85e43bca?sub_rt=share_pw

*政策コンテンツ交流フォーラムは、株式会社日本政策総研、神戸シティ法律事務所が連携ハブとなり、国・地方自治体・民間企業のメンバーを架橋し、政策的課題を多面的に検討するネットワークです。本コラムを通じて、フォーラムにおける課題認識、政策創造の視点等をご紹介します。

本記事に関するお問い合わせ・ご相談は以下よりお願いいたします。

株式会社日本政策総研 会社概要

コンサルティング・取材等に関するお問合せ先

https://www.j-pri.co.jp/about.html