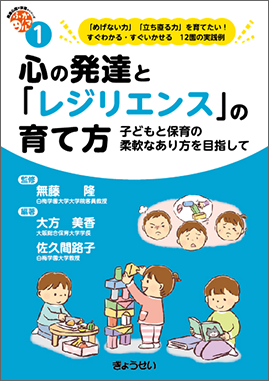

乳幼児の「めげない力、立ち直る力」(レジリエンス)の育み方

◆「レジリエンス」とは

…専門家が心の発達を踏まえて基礎からやさしく解説します

◆保育実践がわかる

…12の事例から「めげない力、立ち直る力」を育む関わりが学べます

◆保育者自身のレジリエンス

…保護者との関係づくりやチーム保育などを通した関係者のレジリエンスについても考えます

◆本文4色/2色刷り

☑「我慢ができない」「落ち込んだら立ち直れない」子への関わり方

☑「リカバリーできる力」の育て方

→ 心の発達や「レジリエンス」の知識、実践事例が明日からの保育のヒントに!

目次

<主要目次>

STEP1 幼児の発達と「レジリエンス」

いま求められる力としての「レジリエンス」

「レジリエンス」の捉え方と発達段階における課題

「レジリエンス」を育む保育

STEP2 レジリエンスを育む保育実践

東京都品川区公立幼稚園

大丸ゆうし保育園

文京区立お茶の水女子大学こども園

とりやまこども園

みんなのき黄檗こども園

神戸大学附属幼稚園

童和こども園

かえで保育園

白梅学園大学附属白梅幼稚園

社会福祉法人あゆみの会・鶴ケ岡すまいる保育園

鳴門教育大学附属幼稚園

山梨大学教育学部附属幼稚園

STEP3 「レジリエントな」子どもを育てる条件

レジリエンスを育みたい子どもとの向き合い方

レジリエンスを育むチーム保育のあり方・取組み方

保護者との関係づくりとレジリエンス

保育者自身のレジリエンスをどう高めるか

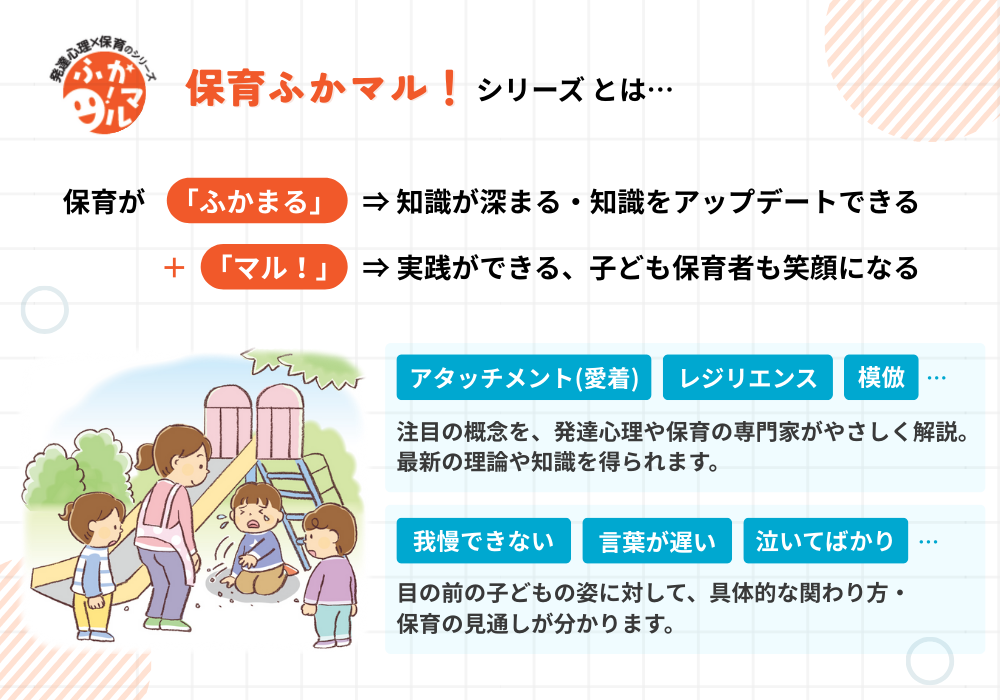

『保育ふかマル!シリーズ』について

発達心理でアップデート! 1冊で深まる・変わる 保育実践シリーズ

◆若手~中堅層の保育者向けに、発達心理学の視点から子ども理解と保育実践の手法をわかりやすく解説するシリーズ。

◆保育指針等が示す保育内容や現場の課題から各巻テーマを選定。専門家による最新の科学的な理論・根拠と、それに基づく具体的な保育の方策をイラストや写真・図表を用いてポイント解説する。

「気になる子への関わり方に迷っている」

→ 子どもの発達や心理学の考え方が解決のヒントに!

「保育がうまくいかない」「クラスが落ち着かない」

→ 最新の理論と事例で子ども理解が深まる・保育の見通しがもてる!

『保育ふかマル!シリーズ』各巻・セット販売はこちらから

◆2巻 保育がキラッと変わる!

子どもの「心が見える」5のヒント

アタッチメント・子どもの権利を土台にして

◆3巻 乳幼児の「言葉」のしくみと発達の鍵

聞く・話す・関わる力の育み方

◆4巻 絵本の読みあいで育む 「考える力」

次代を生き抜く豊かな思考力の育て方

◆5巻 子どもの「移り気」のなぞ

“気分屋”のこころの声のきき方

◆保育ふかマル! シリーズ 全5巻セット

監修・編著者プロフィール

■監修

無藤 隆(むとう・たかし)

白梅学園大学大学院客員教授。学習指導要領及び幼稚園教育要領(平成29年)改訂に際し、中央教育審議会教育課程部会長として、また、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の改訂に関する検討会座長を務め、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」改訂も手掛けた。

■編著者

大方美香(おおがた・みか)

大阪総合保育大学学長、同大学院教授。 城南学園子ども総合保育センター、自宅を開放した地域の子育てサロンを立ち上げる。博士(教育学)。保育関連が専門。文部科学省中央教育審議会委員、厚生労働省社会保障審議会委員、こども家庭庁専門委員を歴任。

佐久間路子(さくま・みちこ)

白梅学園大学子ども学部子ども心理学科教授。2003年お茶の水女子大学大学院人間文化研究科修了。博士(人文科学)。白梅学園短期大学心理学科、保育科、発達臨床学科を経て現職。専門は発達心理学。

![イラストBOOK たのしい保育[全6巻セット]](https://shop.gyosei.jp/upload/save_image/0104100422_61d39d1631b36.png)