不動産調査の確認ポイントを押さえ、過大評価のリスクを下げる!

相続税の対象者が増える中で、不動産の相続税評価額を正しく計算するためには、机上での各種資料の確認だけでは不十分で、役所や現地に赴き、調査確認をすることが求められます。

なぜなら、役所でしか得られない情報や現地でしか確認できない事項があり、それらは場合によっては不動産の価値を低下させる減価要因にもなります。減価要因を見落とし、評価をしてしまうと過大評価(相続税の払い過ぎ)につながり、受任をした税理士が責任を問われることも考えられます。

つまり、机上・役所・現地で不動産を多角的に調査し、正しく評価をするスキルが税理士には必須となり、それらを解決するために本書を発刊いたしました。

本書の特長

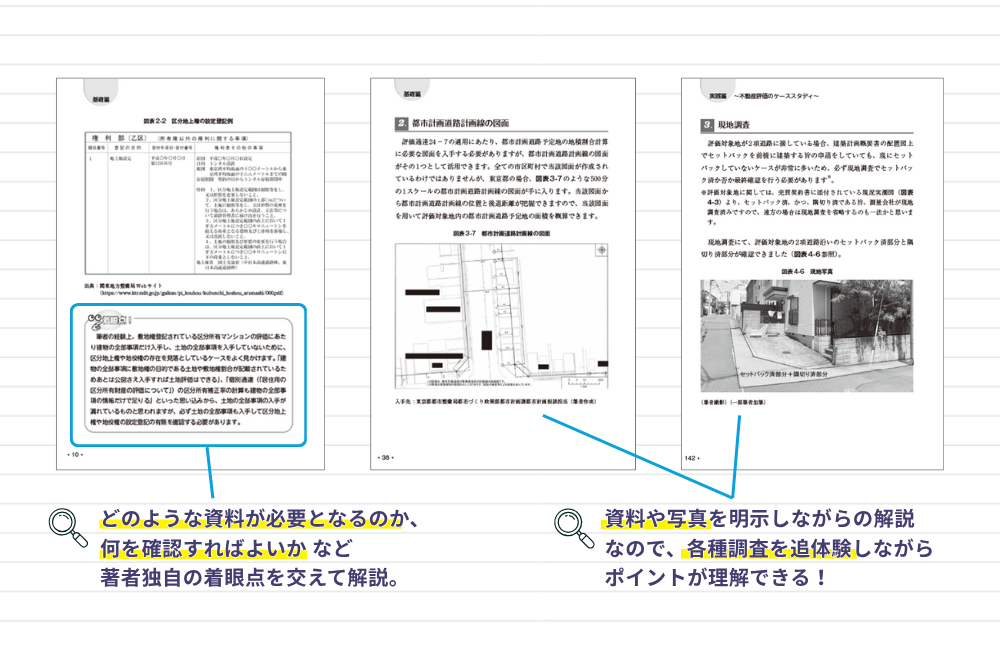

◆机上・役所・現地調査それぞれのポイントを解説する『基本編』と、

著者が実際に行った10の事例をベースにした『実践編~ケーススタディ~』により構成。

各種調査のポイントの理解と実際の調査の流れ・確認事項が摑めます。

◆巻末には、著者が普段使用している調査のチェックリストも掲載しています。

目次

◆基礎編

第1章 相続税の不動産評価で求められる各種調査

第2章 机上調査

1.不動産登記情報

2.固定資産税関連資料

3.固定資産税路線価等(全国地価マップ)

4.建物賃貸借契約書、レントロール等

5.土地賃貸借契約書、各種届出書等(土地の無償返還に関する届出書など)

6.不動産売買契約書(重要事項説明書含む)

7.国土地理院地図(傾斜度の概測)

8.増改築やリフォーム、リノベーション等の工事請負契約書や減価償却資産の明細書(固定資産台帳)

第3章 役所調査

1.都市計画図

2.都市計画道路計画線の図面

3.市街化調整区域における開発許可の立地基準(都市計画法34条各号の取扱い)

4.土地区画整理事業施行中の宅地の評価とその調査

5.建築基準法上の道路種別

6.建築計画概要書

7.土砂災害ハザードマップ

8.土壌汚染地の評価とその調査

9.埋蔵文化財包蔵地の評価とその調査

第4章 現地調査

1.庭内神し

2.水路上の橋

3.高圧線

4.マンションの現地立て看板

5.セットバックの有無

6.道路との高低差

7.鉄道騒音

8.墓地

◆実践編

ケース1 道路面と高低差のない部分と高低差のある部分がある二方路の宅地

ケース2 賃貸アパートと隣接する駐車場の敷地

ケース3 指定容積率が同じ2つの用途地域にまたがっている分譲マンション

ケース4 2項道路沿いで私道負担のある宅地

ケース5 開発許可制度による公園状空地と総合設計制度による公開空地があるタワーマンション

ケース6 都市計画道路の一部区間廃止により都市計画道路予定地ではなくなった宅地

ケース7 倍率地域(都市計画区域外)に所在する別荘地

ケース8 登記地積と課税地積が異なる倍率地域の宅地

ケース9 相続開始後に売却した大きな霊園に近接する戸建住宅地

ケース10 接道義務を満たさない路地状敷地

著者紹介

井上 幹康(いのうえ みきやす)

税理士・不動産鑑定士

1985年(昭和60年)生まれ、群馬県沼田市出身。早稲田大学理工学部応用化学科・同大学院卒、在学中に気象予報士試験合格。平成22年 IT系上場企業入社、経理実務全般を経験。平成24年税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)高崎事務所に入社、東証一部上場企業含む法人税務顧問、組織再編、IPO支援、M&Aの税務DD業務、セミナー講師、資産税実務を経験。平成30年7月 税理士として独立開業(浦和支部所属)。令和3年4月 不動産鑑定業開業(埼玉県知事登録)自社株評価、不動産評価に強い事務所を目指し活動中。全国で多数の研修講師を務める。現在、月刊「税理」にて「ケーススタディ 土地評価の実務」を連載中。

【主な著書】

「税理士のための不動産鑑定評価の考え方・使い方」(中央経済社、2021年)

「頻出事例・スキームにみる非上場株式の評価Q&A60」(中央経済社、2023年)

「不動産オーナー・管理会社のための 事故物件対応ハンドブック(共著)」(日本法令、2024年)

「税務申告に欠かせない!ビジュアル解説 不動産鑑定評価」(ぎょうせい、2024年)など。