ー パイロット版目次 ー

(目次をクリックすると記事を閲覧することができます)

須藤 修(学際情報学府学府長・東京大学 大学院情報環学環長)

■オープンデータをどう活用するか

──現在のオープンデータやビッグデータをめぐる動きを教えてください。

オープンデータという言い方は、アメリカが使い始めたもので、政府の保有するデータを一般の人にも公開し、それを自由に使って、企業に業務革新や新市場を開発してもらったり、NPOのまちづくりに役立ててもらうことを意図している。オバマ政権の初期のころ、マイクロソフトに政府が保有する衛星のデータや…【続きはこちら】

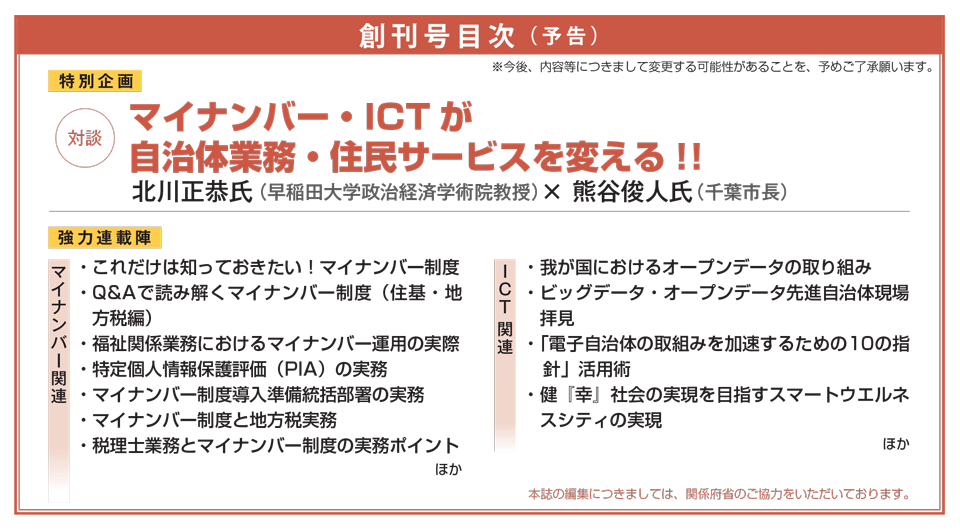

北川正恭(早稲田大学政治経済学術院教授) ● 熊谷 俊人(千葉市長)

北川正恭教授は三重県知事時代に第 1 期分権改革を牽引した「分権の旗手」のひとりである。いち早く事務事業評価システムを導入し、従来の「行政文化」の改革に力を注いできた。今は民間・教育の現場から行政改革に関する様々な提言を発信している。

一方、熊谷俊人市長は第 2 期分権改革のさなかに政令市の青年市長として登場し、公共事業のあり方を変えるなど、ドラスティックな改革を実践。また ICT技術を駆使した市民との双方向の対話や行政サービスの変革など、市民目線の改革に挑んでいる。

今号では、「地方分権」と「行政改革」を通じて地方自治、社会構造の改革に挑むお二人に「ICT 技術の進化と自治体の未来戦略」について、とりわけ対応を迫られる「番号制度」にどう取り組み、どう生かしていくべきかについて話し合っていただいた。 …【続きはこちら】

マイナンバー制度は、社会保障と税、防災関係部署だけが知っていればいいのだろうか。自治の現場にいる以上、必ず近い将来対応を迫られるのではないだろうか――。そんな疑問に答える、公務員として当然知っていてしかるべきマイナンバー制度の基礎をわかりやすく解説します。(編集局)

マイナンバー制度は、社会保障と税、防災関係部署だけが知っていればいいのだろうか。自治の現場にいる以上、必ず近い将来対応を迫られるのではないだろうか――。そんな疑問に答える、公務員として当然知っていてしかるべきマイナンバー制度の基礎をわかりやすく解説します。(編集局)

マイナンバーは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「法」という。)に基づき、国民の利便性の向上、行政の効率化、社会保障給付の適正化などに資するため、国民一人一人に付与されることとなった固有の番号であるが、いよいよその国民への通知が平成 27 年 10 月に、利用が平成 28 年 1 月にスタートする。しかし、マイナンバーを直接扱うこととなる住民基本台帳や社会保障、地方税、情報関係等の部署であっても、全ての職員の皆さんがマイナンバーについて十分な知識を持っているかというと、まだまだ心許ないというのが現状ではないだろうか。ましてや、マイナンバーを直接扱わない部署にいる職員の方からすると、実感がわかないというのが正直なところかもしれない。しかし、制度が始まれば、一般の住民の方々が、地方公共団体の窓口でマイナンバーを各種申請書等に記載するシーンは日常の風景となり、また自らも、税の申告等のシーンで国民の一人としてマイナンバーを記載等することとなる。マイナンバーとはどういうものであり、どう扱うべきものなのかということは、一般の国民の方々にも知っていただく必要があるし、公務員としては、当然知っていてしかるべき基本知識となるだろう。…【続きはこちら】